ロジテックの「ポータブル9.5mmBD for Mac LBD-PUD6U3MSV」をMac miniに繋げていた。

CDは使えていたが、ある日blu-rayがマウントしなくなった。ところがその後CDもDVDもマウントしなくなった。何度もマウントしにいこうとして、そして力尽きるといった感じ。

Mac miniのA端子にもC端子にも差し替えてみた。iMacにも繋いでみたが結果は変わらなかった。

そこで、ベアドライブ単体での動作を確認することにした。

以前ロジテックのblu-rayドライブ「LBD-PME6U3LBK」を分解したが、LBD-PUD6U3MSVは簡体の構造が違っていて、分解は難易度が高い。

本体を止めているネジは裏面のUSB端子側のゴム足2ヵ所の中に隠されている。

LBD-PME6U3LBKはネジ1ヵ所を外せばドライブを外に引っこ抜けたが、LBD-PUD6U3MSVは底側の簡体にネジ止めされているため引き出せない。蓋側の簡体と分離しなければならない。

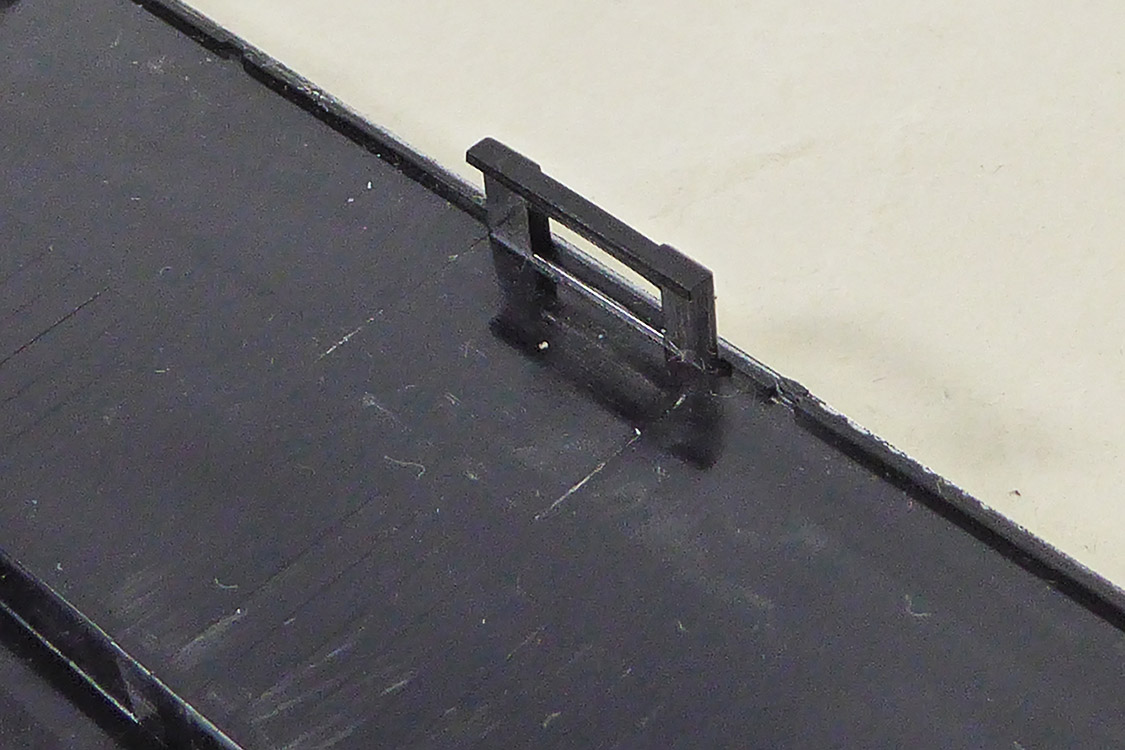

蓋と底を止めているのは左右3ヵ所ずつある爪。上手に爪を外さないと簡単に壊れそうな爪だ。しかもこの爪はドライブを固定するための役割も兼ねている。

僕の場合は、ゴム足に隠されていたネジを外し、蓋を持ち上げできたわずかな隙間にマイナスドライバーを突っ込み、まず上の写真の端子側の爪1ヵ所を外すことに成功。

内部の空間が隙間なくピッチリしているため、とにかく慎重にやらないと爪も蓋も壊してしまう。しかし、この場所はドライブに切り欠きがあるため比較的外しやすい。

しかしその先の2番目の爪に手こずった。作戦を変更し、反対側の面の爪を攻めることにした。

2本の細いマイナスドライブを用意し、1本を爪と蓋の間に潜り込ませ、もう1本で蓋をめくり上がるといった手法で1ヵ所ずつ攻めていった。片側3ヵ所の爪を外せば蓋は簡単に外すことができる。

上の写真の右と中央の爪の間にあるネジでドライブが固定されている。このネジを外せばドライブを前面方向へ引き出すことができる。

蓋とドライブを固定する爪は写真のような形状。容易に破壊できそうだ。

中に入っていたのはパナソニックの「UJ272」。単体での動作検証でも動作しなかった。

新たにドライブを買い直すのももったいないので、ヤフオクで中古のドライブを落札して換装することにした。

パイオニアのドライブも検討したが、結局同じUJ272にした。写真左が元のドライブで、右が落札したドライブ。

底の爪でドライブを押さえているため、ドライブは前面から差し込む。

ゴム足に隠されていたネジが基盤の固定も兼ねているため、基盤はフリー状態。慎重にドライブを基盤のコネクターに差し込む。

この状態で一旦パソコンに接続し動作検証。正常動作を確認したら蓋を元通り被せて修理完了。

しかし、蓋を半ば力尽くで剥がしたため、蓋の両端が反り上がってしまった。トレイはちゃんと出てくるので問題なし。

2025年8月14日 園芸

家庭菜園で作業するときのヤブ蚊対策

毎日猛暑が続き、とても日中に家庭菜園に出て作業をするのは辛いため、朝食前の涼しいときに収穫したり、肥料をやったり、水を撒いたりしている。

しかし、半袖シャツで畑に出ていると必ず腕や顔あたりを蚊に刺されて痒い思いをしている。ピッタリ密着したアームカバーをしていても、その上からでも奴らはお構いなしに刺してくる。

虫除けスプレーは一応効果があるのだが、毎朝顔や腕に塗るのも面倒くさいので、手間を省くための対策をすることにした。

まず、顔への対策のために防虫ネットを手に入れた。

Amazonで購入したのは「FISHBOMB 防虫ネット」。2個セットで999円という格安のもの。

値段は安いが防虫ネットは1個ずつ小袋入り。アウトドアや釣りに出掛けるときに携帯しやすい。

防虫ネットの実測サイズは上下の長さ約48cm、上の幅約27cm、下の幅約50cm。

上側はゴムで伸縮し、直径約33cmまで対応するとのこと。下側はアジャスターで絞ることが可能。

ネットはハニカム形状のメッシュ。

カラーがブラックとグリーン、ホワイトが用意されているけど、やっぱりブラックの方が視界は良好。ホワイトは見にくいようだ。

モンベルのワイドブリムハットに被せて使用中。下側はとくに絞らずに使っているが、今のところ虫刺されの被害は出ていない。

ユーザーレビューで「中国製特有の悪臭で使用できない」と書いている人がいたが、購入したモノには異臭などなかった。ラッキーだったのかも。

さて、腕への対策は、最初はコメリの「防虫冷感アームカバー」を試してみた。

498円と安く、長さが45cmとあったので買ってきたが、実際の長さは44cmくらい。それに腕の細い僕でさえ着けるのに何度もたくし上げなくてはならなくて不便。しかも蚊に刺された。

「すべての虫に効果があるわけではありません」みたいなことがパッケージに書かれていたけど、蚊には防虫効果がない?

次にAmazonで「マルフク 黒腕抜きロング」を入手。長さは42cmだけど腕回りが36cmとゆったり形状なので装着は簡単。

手首側の形状。

上腕側の形状。

これは着けるのは簡単で良いのだけど長さがやはり足りなくて、脇に上げれば手袋をしていても手首が露出してしまう。それに上腕部の締め付けが緩くて下がってきてしまった。

最終的にたどり着いたのは、やはりAmazonで販売されていた「SLEEPSINERO アームカバー」。

このアームカバーは手の甲までカバーするレディース用。商品ページにはUPF50+、UVカット率99.99%、吸湿速乾とある。

カラーはグレーにしたが、他にブラックやベージュ、ホワイト、ストライプ柄などがラインナップされている。

長さが48〜50cmと記載されていたので長さ的には十分。ルーズタイプなので装着もラクそうだと思った。

手首側の形状。タグが付いているが、縫い付けてあるだけなので不要なら取り外せる。

脇側。ゴムが入っていて締め付け感は問題なかった。

手の甲までカバーしているため手首側には親指ホールが開いている。

実際に着けて作業してみた。肌を露出する部分がなくなって蚊に刺されることはなかった。

蚊は黒やオレンジ、赤、シアンなど濃い色に集まるそうなので、薄い色にした効果もあったかもしれない。とりあえず今年はこのスタイルで乗り切ろう。

夏の家庭菜園作業のために帽子は欠かせない。麦わら帽子が定番であるが、何となくお洒落な帽子が欲しい。

Amazonでサファリハットなどを探したけれど、いまいち品質などがわからないし、レビューの評価もまちまちでなかなか手を出しづらい。

ということでちょっと価格が高くなるが、実店舗でものを確認し納得できるモンベルの「ワイドブリムハット #1108743」のネイビーを買ってきた。

サイズはS・M・L・XL。購入時にSとMを試着し、Sでは窮屈さを感じたため、少しゆったり目なMにした。

カラーバリエーションはネイビーの他、ブラック・カーキ24(茶系)・カーキ(緑系)の4色がある。

ツバの長さは約8cm。撥水加工がされていることなので多少の雨降りにも問題ないだろう。

帽子の後部から側面にかけて下部分がムレ防止のためのメッシュになっている。

側面両側にはスナップボタンがついている。

上の写真のようにサイドのツバを跳ね上げて固定できる。

内側の3ヵ所にループがついていて、ストラップやクリップが付けられる。ただし、ストラップなどは別売り。

オプションで用意されているハットストラップが税込み880円と高いので、ダイソーの2WAY HAT STRAPを手に入れた。

カラーがブラックの1種類しかないが、純正品の1/8の価格は魅力的だ。

2WAYというのは、ハットへの取り付け方がクリップで挟むかフックで引っ掛ける2通りの方法で使い分けられる。

コードの途中にはアジャスターがついている。

クリップを外してフックでループに取り付けた。

紐は充分すぎるくらい長いため作業するときには手元に垂れ下がってきてちょっと邪魔かも。そんな時は丸めて帽子の中に突っ込んでいる。

2025年8月8日 FREED+

エイト ドラレコ カッティングステッカー

フリードプラスにドライブレコーダーを取り付けたので、多少なりの防御力を期待してリアウインドにドラレコのステッカーを貼ることにした。

Amazonでいろいろ探した結果、エイトから販売されているカッティングステッカーを採用することにした。

このステッカーはカッティングシートを切り抜いたもので、ゴチャゴチャしていないシンプルで目立ちそうなのが良かった。

パッケージの中は使用方法の記載されたチラシとステッカー本体、それに使いどころの分からないオマケのステッカーが2枚。

ステッカーはカラーがホワイトの他、イエロー・ピンク・ブラック・ブルー・レッド・深緑のバリエーションがある。サイズが50・75・100・150・200mmの5種類。ただし、カラーによりサイズが販売されていないものもある。

あまりデカすぎても格好悪いので、75mmのものを購入した。

貼り方は、透明フィルムにステッカーが貼り付いた状態で台紙を剥がし、リアウインドウなどに貼り付ける。ステッカーを指でこすってしっかりとウインドウに貼り付いたら透明フィルムを剥がす。

カメラを吊した細い部分やレンズの中央、「C」の先端部分で失敗しやすいので注意。実際、レンズの中央部の丸が貼り付かなかったり、「C」の先端が曲がって貼り付いてしまい、貼り直した。

この記事を書いていて気がついたが、貼り付けた場所ではリアワイパーに干渉するかもしれない。引っかかったり、剥がれなければ良いのだが。

2025年7月28日 DIY

高儀 バンパーグレード 丸のこケース BGM225

ハイコーキの「コードレス丸のこ FC1806DA(NN)」は製品が入っていた段ボール箱が小さくて、ノコ刃を取り付けると箱のフタが閉まらなくなる。ダストアダプタを取り付けるとなおさらである。

いちいちノコ刃やダストアダプタを外すのも面倒くさいので、早々に箱は捨ててしまい、剥き出しで保管していた。

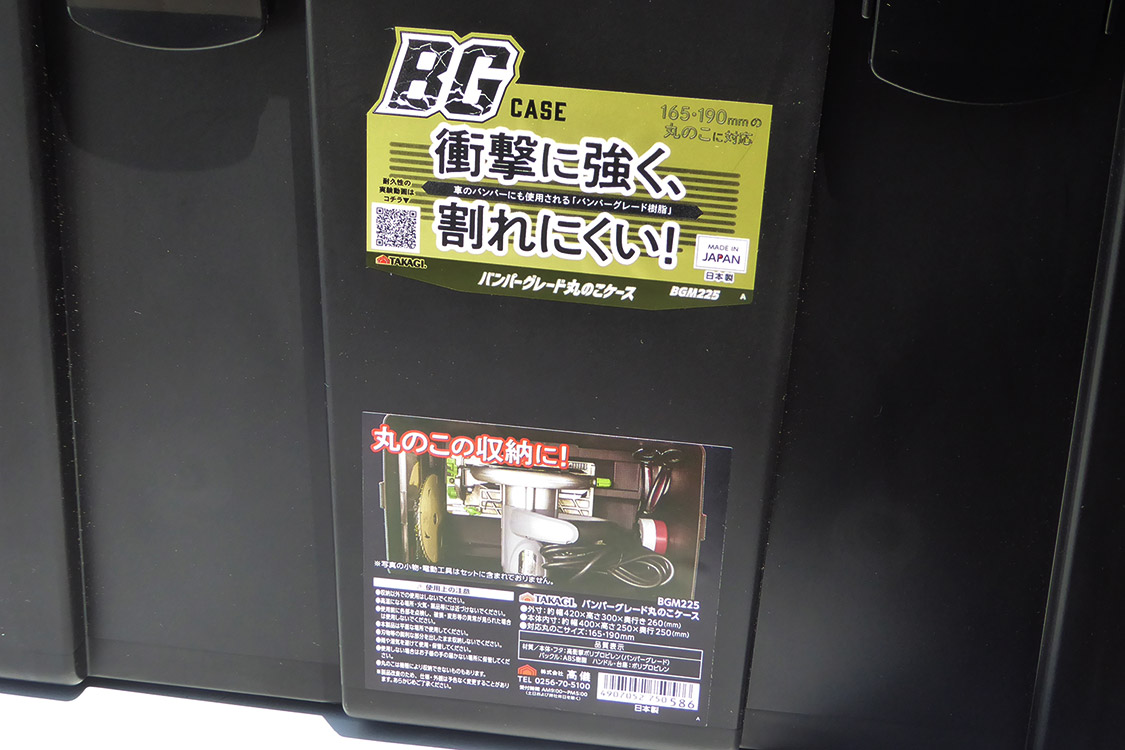

サイズも大きすぎず値段も手頃な丸ノコ専用のケースを見つけた。「Made in Japan」を謳う「高儀 バンパーグレード 丸のこケース BGM225」だ。

「衝撃に強く、割れにくい」のが売りの製品だ。クルマのバンパーに使用されている樹脂を採用しているそうだ。

メーカーの動画でどれだけ「衝撃に強く、割れにくい」のか紹介している。

サイズは外寸(約):幅420×高さ300×奥行260mm、内寸(約):幅400×高さ250×奥行250mm。165mmと195mmの丸ノコに適応する。

内蔵する置き台は取り外し可能。

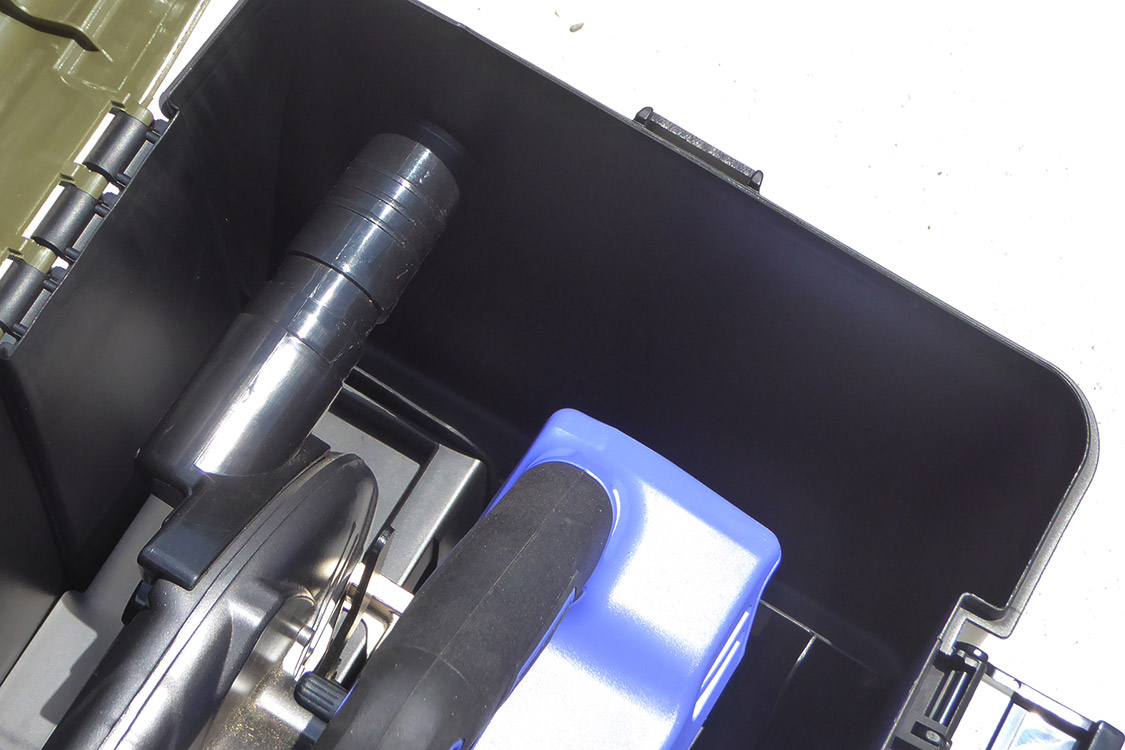

FC1806DAのノコ刃をいっぱい降ろした状態でケースに入れてみた。ぴったりシンデレラフィット。

ダストアダプタを付けたままでも収納することができた。

ケースの両側には予備のノコ刃などを入れておけるスペースもある。