2025年7月28日 園芸

カインズ きゅうり合掌パッカー

カインズホームで「きゅうり合掌パッカー」という製品が298円で売っていたので買ってきた。

298円なのは支柱サイズが16mm用のもの。他に20mm用が348円で販売されていた。どちらも2個入りだ。

「きゅうり合掌パッカー」は、きゅうりやカボチャの立体栽培などネットを張る支柱を三角形に組むとき、その頂点に使用する。

カボチャの立体栽培で使用した第一ビニールの「棚ッカー」とよく似ていたので比較してみた。

写真左が「棚ッカー」で、右が「きゅうり合掌パッカー」。どうやら同一商品のようだ。

サイズを示す刻印も成形の際のピンの位置も形状も同じ。

裏側の日付を現すようなマークも示す数字も一緒。どうやらカインズの商品はOEM商品のようだ。

「棚ッカー」は3個入りでAmazonで477円で売られている。1個あたり159円だ。カインズのモノは1個あたり149円で差額10円なので、必要な個数に応じて使い分けがよいかも。

2025年7月20日 DIY

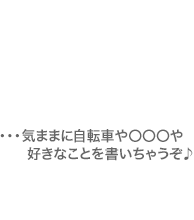

アサヒペン 道路線引き用スプレー

フリードプラスの駐車位置を、いつもコンクリート地面の継ぎ目がある場所を目印にしている。

しかし、この目印が天候や濡れていたりといった条件により見にくくなったりする。なので、位置をより明確にするために地面に線を引くことにした。

調べたら、コンクリートやアスファルトに塗装できる「アサヒペン 道路線引き用スプレー」というものがあることがわかった。

このスプレーは1回で塗れる線幅により極太線用(約15cm)、太線用(約9cm)、中線用(約5cm)、細線用(約3cm)の4種類、カラーも白、黒、赤、黄色の4種類ラインナップされている。

僕は使う機会がそんなにないだろうと、汎用性のありそうな中線用を買ってきた。

スプレーは逆さ吹き専用で、缶を逆さにして地面と噴出口を約10cmの間隔を保ちながら「押」レバーを押して噴霧する。

夏期20〜30分、冬期40〜60分で乾燥し、1回で2.2〜2.5㎡(約5cm幅で45〜50m)塗ることができる。

地面をよく掃き掃除して、養生テープでマスキングしてからスプレーした。できれば油分も除去すると良いらしい。

最初に缶を斜めにしすぎてマスクしたテープから少しはみ出てしまった。

乾燥させてからマスクしたテープを剥がした。中央部にタイヤの跡みたいなのが付いているが、油分を取る作業をすればキレイに塗れたかもしれない。

栽培している作物への液体肥料や殺虫剤を散布するのに工進の「3L乾電池式噴霧器 ガーデンマスター GT-3S」を使っている

我が家の栽培規模ではこれくらいの噴霧器で十分事足りている。ただし、不満な点が全然ないわけではない。

液体肥料などは葉の表側に散布するだけだが、殺虫剤の場合は害虫が葉の裏側にいるケースが多く、葉の両面に散布しなければならない。

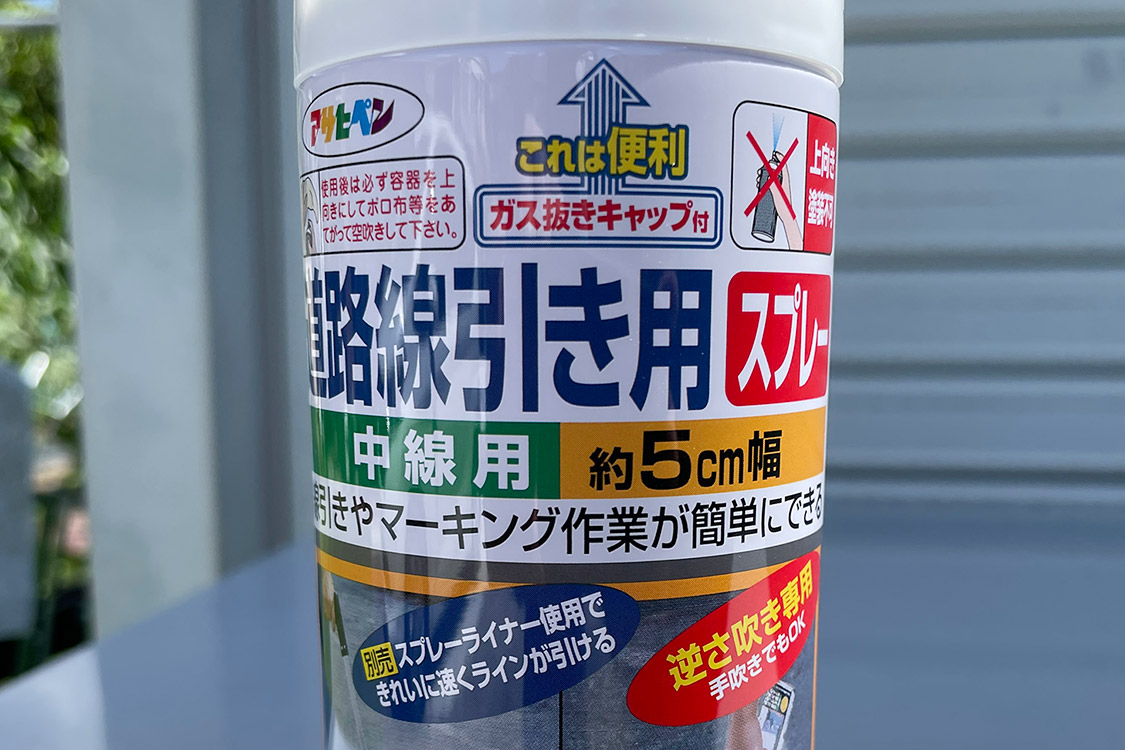

GT-3Sのノズルはパイプの先の方が少し曲がった一頭口のタイプで、葉の裏側への散布がとてもやりにくいのだ。

二頭口のある噴霧器の買い換えも考えたけど、まだそんなに古くもなっていないしもったいない。それでノズル先端だけ交換できないかと考えた。

工進の噴霧器はノズル先端だけ補修部品として販売されている。マニュアルを見るとGT-3Sの一頭口ノズルはネジサイズがM8。

同じシリーズの容量の大きい噴霧器に使われている二頭口ノズルはG1/4というネジサイズのもので流用できない。

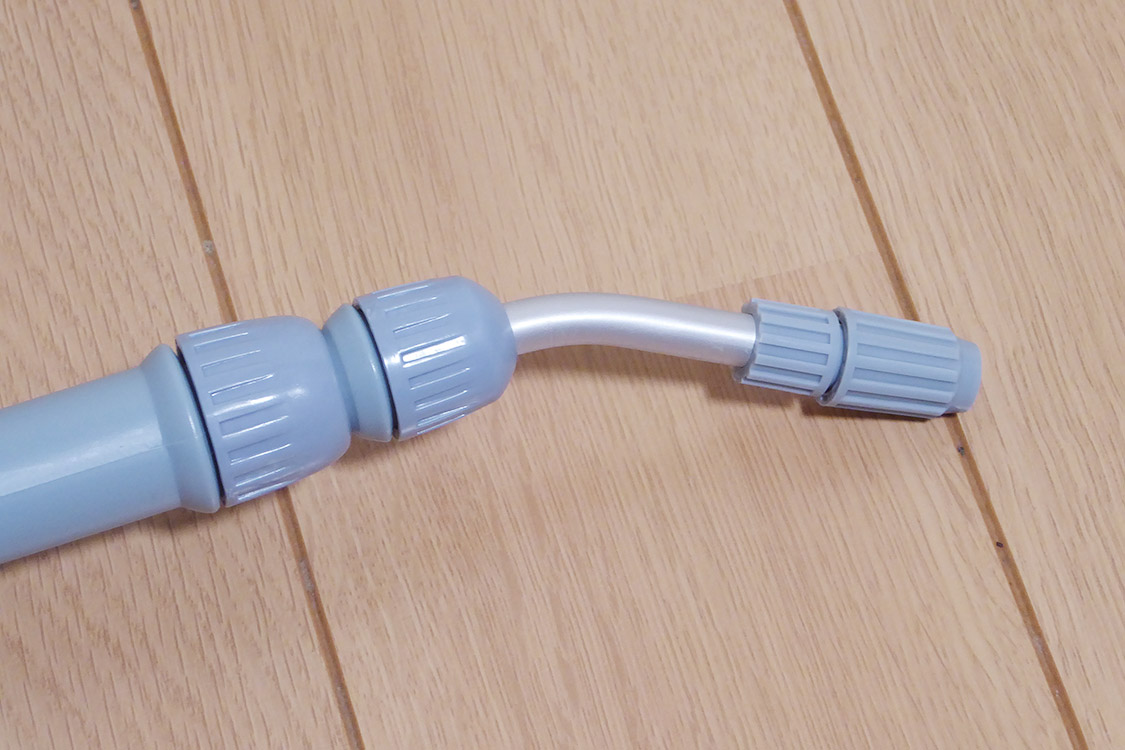

いろいろ調べるとネジサイズがM8の二頭口ノズルを見つけた。GT-HD用の「二頭口噴口クミ PA-504」が使えそうなので取り寄せてみた。

写真左がGT-3Sに最初から取り付けられているPA-326。右が今回購入したPA-504。

ノズルを取り換えてみたらピッタリ適合した。

PA-504は赤いコックの開閉で二頭口からも一頭口からも噴霧することができる。

それぞれの噴口は回転するので一度に葉の表裏に散布することが可能だ。

噴口の向きを180度回転させて噴霧テストしてみた。これで散布作業が捗りそうだ.

2025年7月8日 ガジェット

BALDR ワイヤレス室内室外デジタル温湿度計

2022年に購入したORIAというブランドのワイヤレス屋内屋外デジタル温湿度計が屋外の温度を表示しなくなってしまった。

電池を入れ替えても反応なしなので完全に故障してしまったと判断した。

屋内と屋外の温度が分かる温湿度計を使うようになって、最近の夏の暑さに屋外気温を気にする習慣ができてしまったので、新しいワイヤレス屋内屋外温湿度計を買い直すことにした。

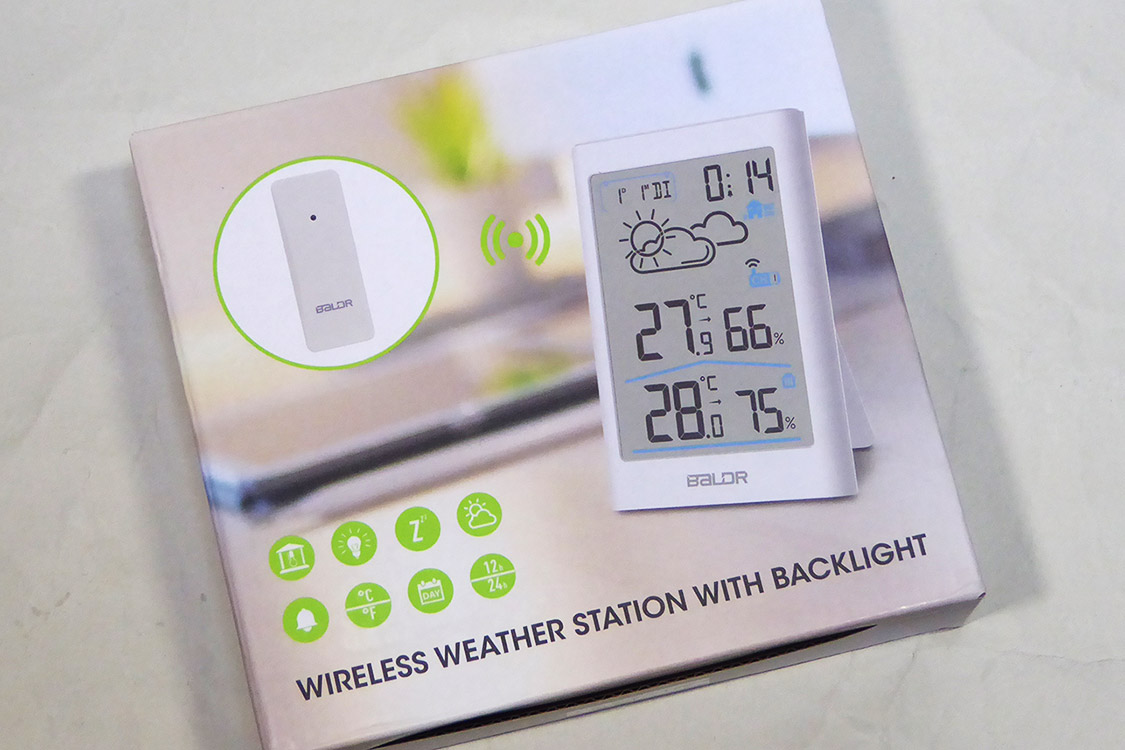

今度の屋内屋外温湿度計はBALDRというブランドのワイヤレス室内室外デジタル温湿度計。

前機種と同様に親機と子機はワイヤレスで同期し、カレンダーと時計、アラームの機能まで付いた中華製の温湿度計だ。

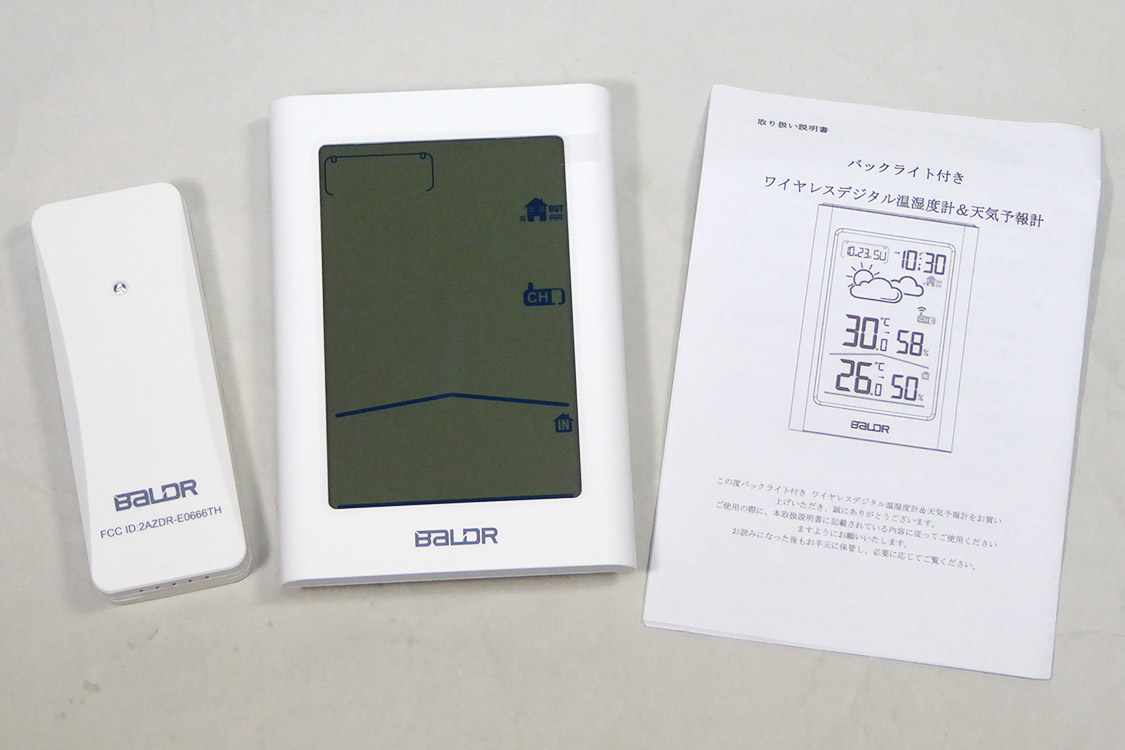

パッケージの中身は、アウトドアセンサー(子機)、温湿度計(親機)、日本語の取扱説明書。

温湿度計(親機)本体はボディカラーが白と黒の2種類がラインナップされているて、白を購入した。

本体背面には壁掛け用のフック穴と折りたたみ式のスタンド脚が付いている。

本体上部の横長ボタンはスクリーンのバックライトとアラームのスヌーズボタン兼用。バックライトは20秒間点灯する。

アウトドアセンサー(子機)。

アウトドアセンサーは紐を通して吊り下げたり、壁などにフックに掛けられるようになっている。

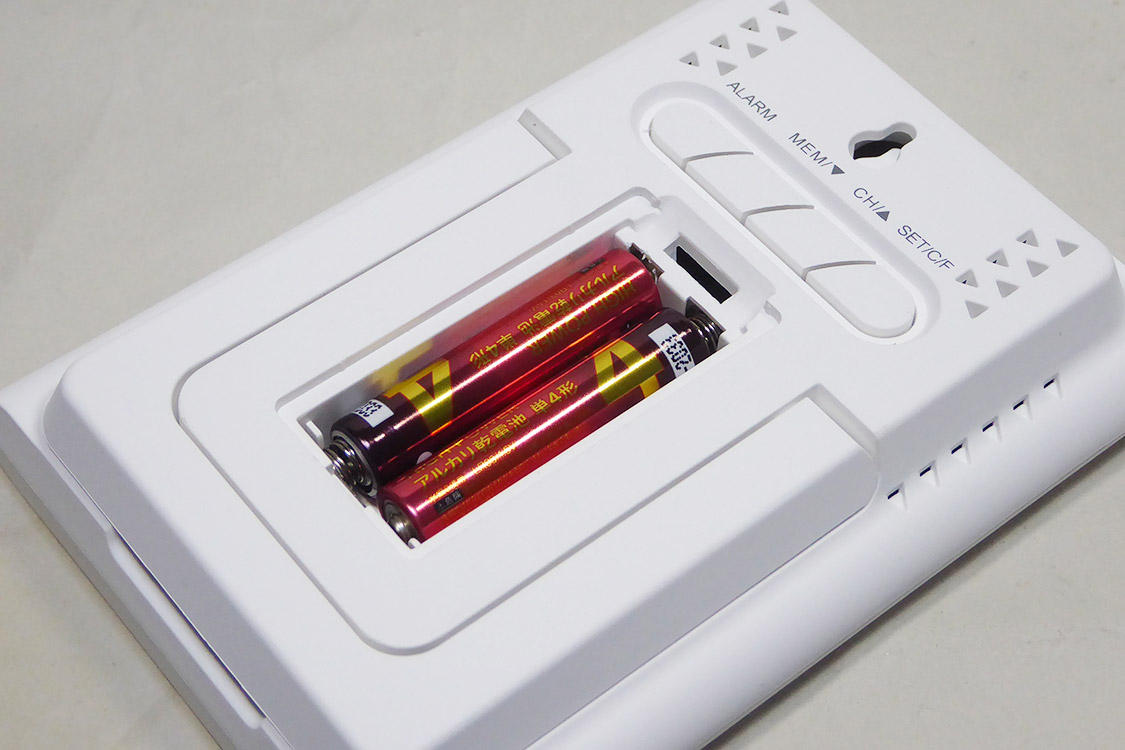

アウトドアセンサーは裏蓋を開けて単3乾電池2本をセット。

電池ケース内上部にあるチャンネル切り替えスイッチで親機とのチャンネルを合わせる。

親機の方も背面の電池ケース内に単3乾電池2本をセット。電池を入れると電源ONになり、自動的に子機と同期する。

同期しない場合は、子機の電池を入れ直し、親機のチャンネル切り替えボタンを3秒間長押しして再ペアリングする。

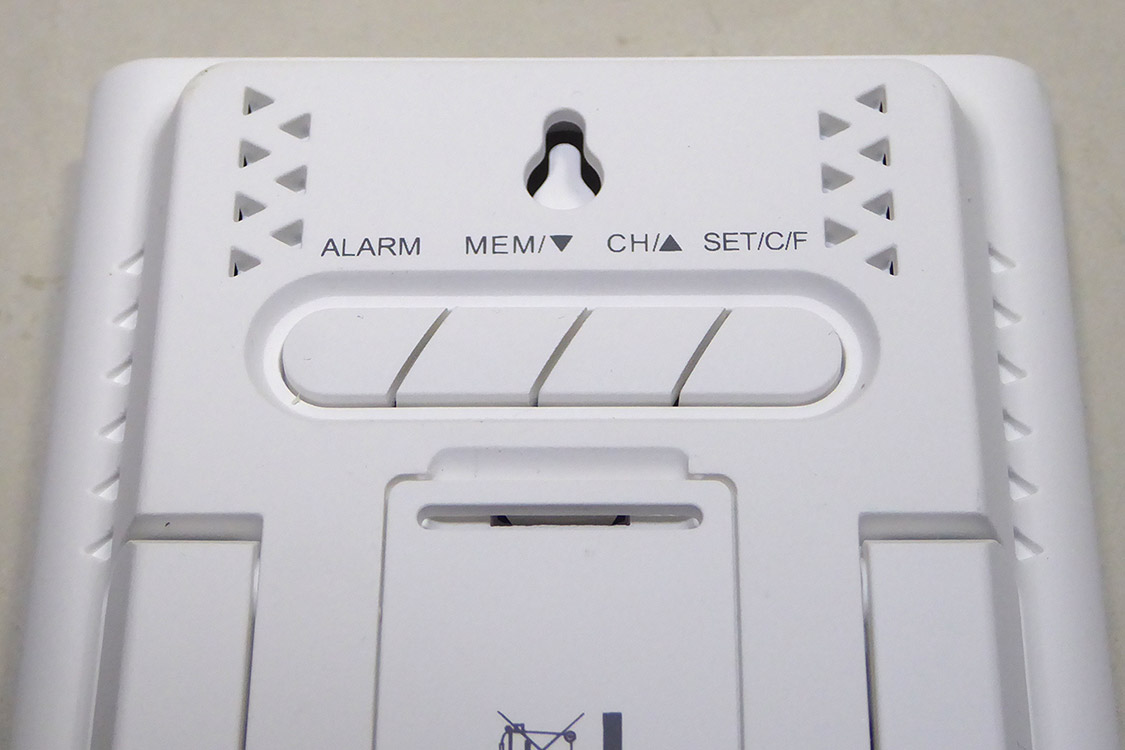

背面上部のボタンは左からアラーム、メモリーした最高最低の温度&湿度表示、チャンネル切り替え、設定&温度単位切り替え。

設定&温度単位切り替えボタンは、3秒以上長押しすると設定モードになり、操作音のON/OFF、日付表示、曜日言語切り替え、時刻設定等ができる。時刻等の数値は▲・▼ボタンで増減する。

また、設定&温度単位切り替えボタンの単推しで温度単位を摂氏、華氏を切り替える。

アラームボタンを3秒長押しするとアラーム設定モードになる。▲・▼ボタンで時刻を設定する。

曜日言語切り替えは、英、独、仏、伊、オランダ、スペイン、デンマークの7ヵ国のみ。日本語はない。

バックライトを点灯した状態の表示。

1列目:日付、曜日、時刻、2列目:天気予報、3列目:屋外温度&湿度、4列目:室内温度&湿度。

写真のように同じ場所に親機、子機を置いていても同じ温度&湿度を表示しない。校正機能もないので正確さは期待できない。

天気予報は全然当てにならない。雨が降っていてもお日様が表示されていたりする。

子機の設置に関する情報は取扱説明書には記載されていない。ORIAの屋内屋外温湿度計では細かく指定されていたのでこれに準拠することにした。設置場所次第で計測値が大きく変わるため大事な情報だと思う。

使用するようになって7ヵ月以上経つが、天気予報は当てにならないが誤動作もなく稼働中。最近の暑さでは屋外40度を超える値を計測することもあった。

2025年7月4日 パソコン

長尾製作所 VESA規格増設プレート NB-VS7510PLUS

Mac miniが来てからそれ以前に買ったミニPC GMKtec NucBox G2の置き場が圧迫されて使い勝手が悪くなった。

なので、ミニPCのモニター代わりに使っているテレビの裏側に貼り付け設置することにした。

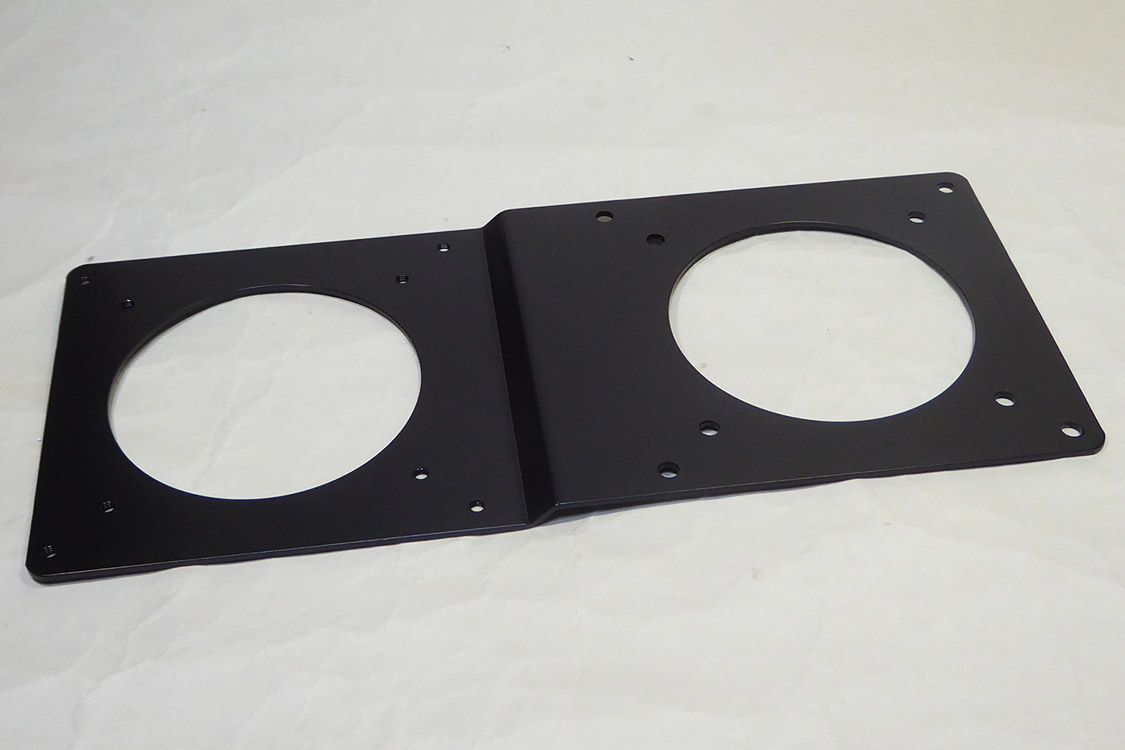

貼り付けるために手に入れたのは長尾製作所の「VESA規格増設プレート NB-VS7510PLUS」。

このメーカーの製品は以前に取り付けピッチを変換する「VESA液晶モニタ用75mm/100mm変換金具 NB-VS7510」を購入したことがある。

VESA規格増設プレート NB-VS7510PLUSは鉄板に段差を付けただけの簡単な構造のモノ。片側にモニターとモニターアームを取り付け、もう片方にミニPCなどを取り付ける。

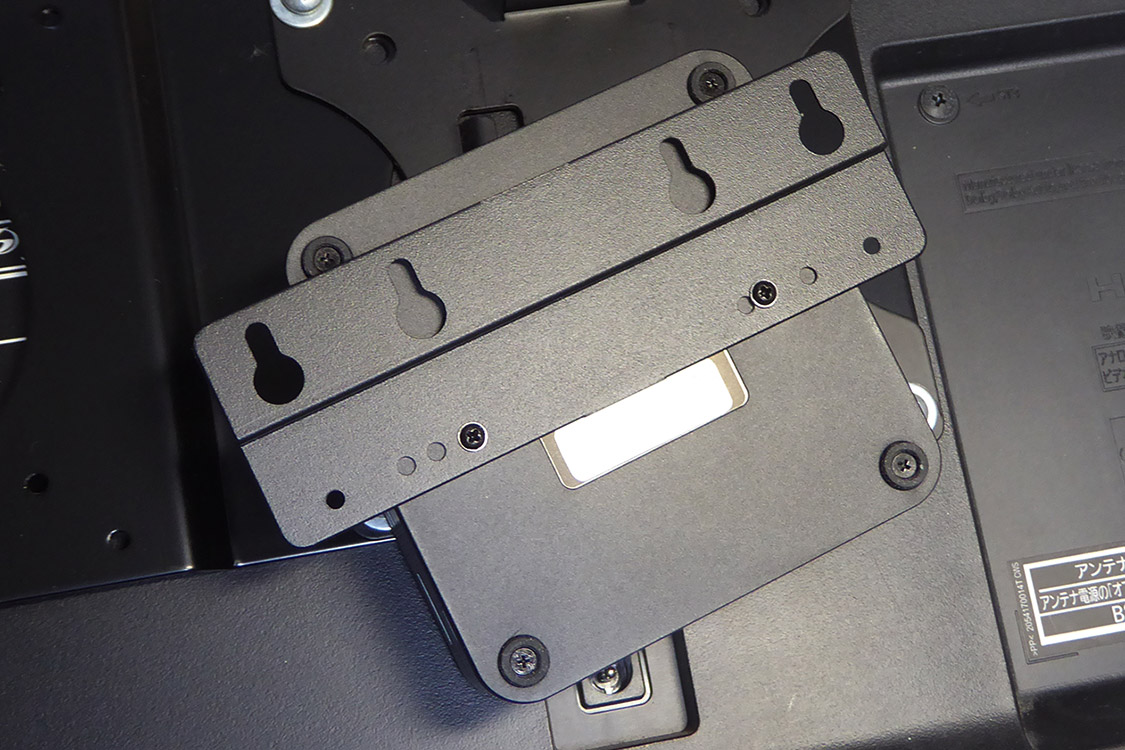

取り付け用の長さが18mmと8mmのM4ネジが4本ずつ付属している。

自分のモニターアームはモニターに取り付けるプレートとアームが分離できるタイプであるため、そのプレートを増設プレートと重ねてテレビにベタ付けで取り付けた。

ミニPCにはVESAマウント用金具とネジが付属していたので、それらをミニPCに取り付け。

ミニPCにはPC本体に金具を取り付けるネジと金具を増設プレートに取り付けるネジの2種類が3本ずつ付属していたので、これらで取り付けた。

ミニPCをモニターアームの左側に取り付けると、電源スイッチが上側に、USBポートは外側、HDMIケーブルがモニターアーム側、そして電源やイーサネットポートを下側に引き出すことができて、どのポートにもアクセスしやすく都合が良い。

モニターの重量が少しアップしてモニターアームが下がってくるようになったため、テンションを調節して完了。ミニPCの定住位置ができ、使いやすくなった。