フリードプラスにミラー型ドライブレコーダーを取り付けた。

取り付けたのはNEOTOKYO製の「ミラーカム3 MRC-2024」。

実は購入したのは1年以上前。理由はいろいろあるのだが、とにかくなかなか取り付けできなくて1年経ってしまった。

NEOTOKYOのドライブレコーダーは購入当時は実店舗やAmazonなどのネットショップでは買えなくて、メーカー直販のみ。現在はAmazonやYahoo!ショッピングで購入できる。

「ミラーカム3」は2024年からの販売で、発売前に少しだけ値引きされて予約販売されていた。その時に予約して第2便の製品を手に入れることができた。

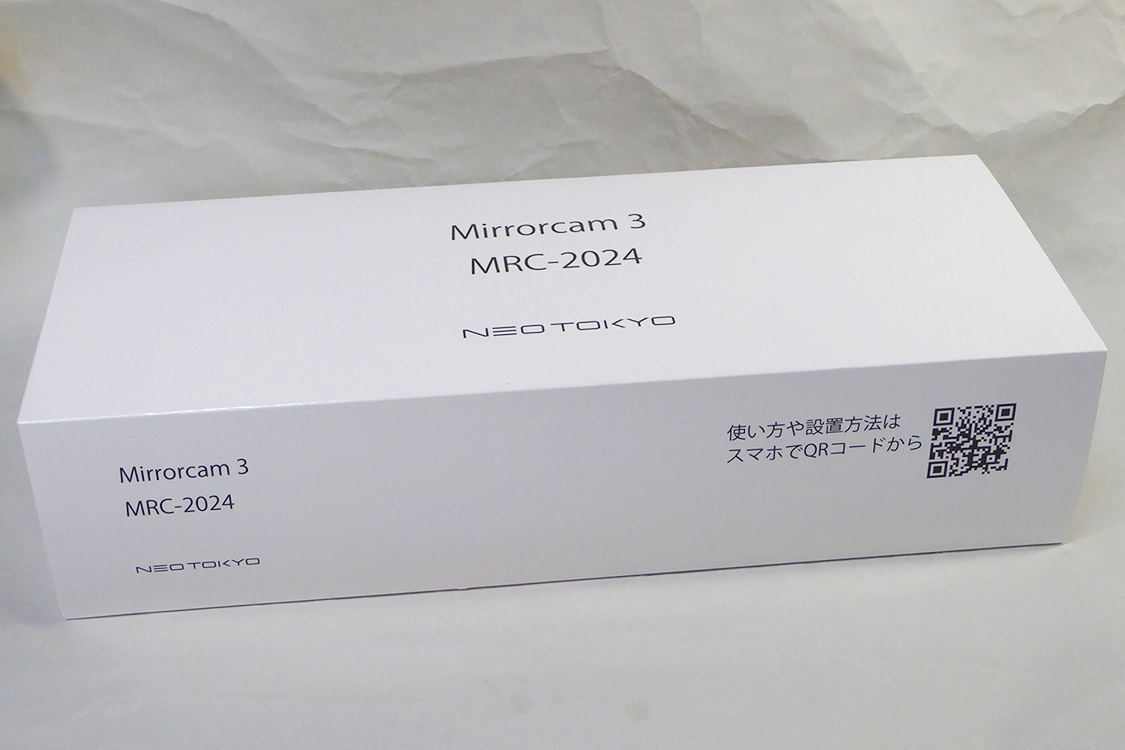

パッケージを開けるとミラーカム本体とご対面。

「ミラーカム3」は前後フルHD(1920×1080ドット)で録画するドライブレコーダー。前後カメラにソニー製の夜間に強いSTARVIS技術を採用したIMX307センサーが使われている。

本体画面は夜間やトンネルに入ったときなど周囲の明るさに合わせ自動で輝度を調整する機能を装備しているのも特徴のひとつ。

画面の明るさも従来品よりアップして見やすさを向上し、晴天のオープンカーでも問題ないくらいらしい。

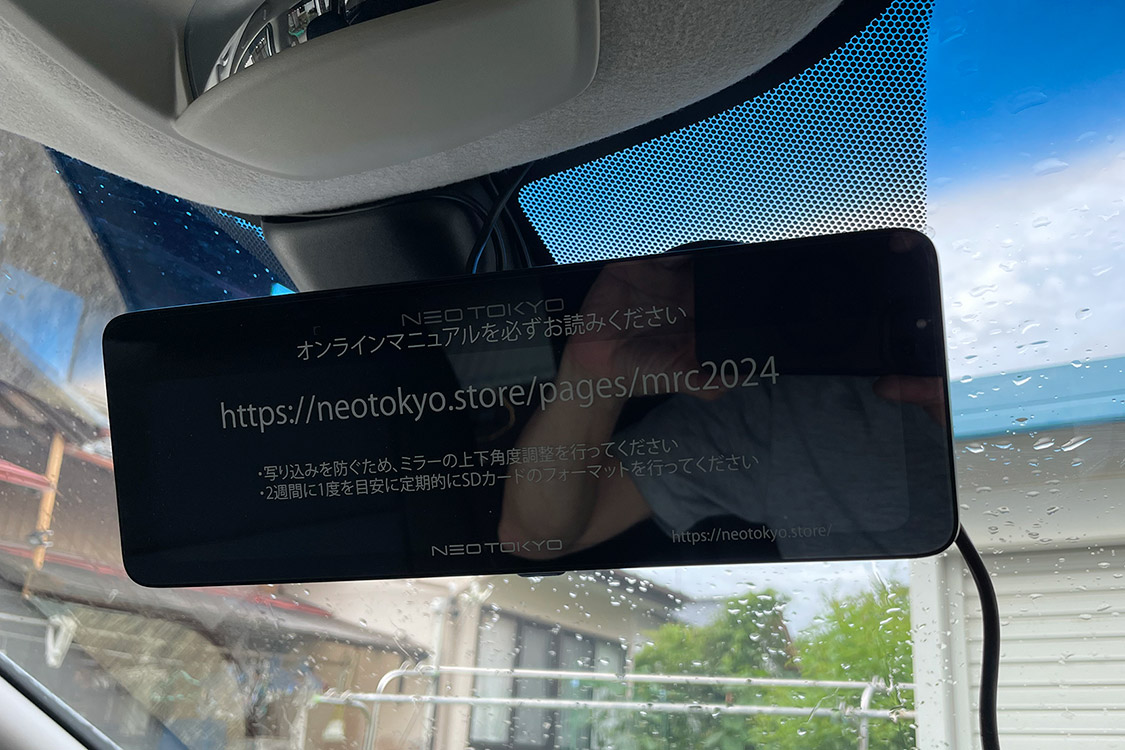

本体表面に貼ってある保護シートにも記載されているが、製品にはマニュアルが付属していない。メーカーホームページにあるオンラインマニュアルが用意されている。

パッケージの中身は本体の他に、本体を車両のルームミラーに取り付けるゴムバンド短・長1組ずつ、6mリアカメラケーブル、シガーソケット電源ケーブル、リアカメラ、フロントカメラ、リアカメラの車内用と車外用ブラケット、フロントカメラ用予備両面テープ、フロントカメラケーブル、内装剥がしツール2種、スクリーンクリーニングクロス、保証書。

また、本体には最初から32GBのmicroSDが挿入されている。これは128GBのものを別に購入し、入れ替えた。

ユーザー登録はLINEから行うように記載されている。LINEをやっていないのでホームページの問い合わせフォームから質問したら、登録できるWEBアドレスを教えてくれた。

小型のフロントカメラ。小さいのでルームミラーの後ろに隠れて視界を遮らない。

サイドにケーブルの差し込み口。レンズは上下方向に角度調整ができる。

フロントカメラケーブル。プラグを本体に差し込んだときに少し抜けやすいように思う。しっかり差し込んでおかないとフロントカメラが接続されていないと警告が表示される。

車内・車外兼用のリアカメラ。カメラから生えているケーブルは1.5m。

リアカメラに車内用のブラケットを装着した状態。車外に取り付けるときは別の車外用ブラケットを取り付ける。

リアカメラは本体に上下反転表示機能があるので、上下逆さまに取り付けても問題ない。

6mもあるリアカメラケーブル。

赤いラインはバックカメラ機能用の線。フリードプラスにはバックカメラが装備されていて使用しないので、邪魔だったので根本付近で切断してやった。

シガーソケット電源ケーブル。12V・24V対応。本体接続側はUSB Type-C。

本体はGPSにも対応しているが、GPSユニットは別売。GPSユニットはシガーソケット電源ケーブルと分岐して使用するため、本体付属のシガーソケット電源ケーブルは使用しない。

GPSユニットを取り付けると日付や時刻設定をしなくても良くなる。

GPSユニットの分岐コネクターが結構太く、しかも本体接続プラグからすぐに分岐する。フリードプラスのルーフの隙間の空間が狭いため分岐コネクターを突っ込んだ部分が膨らんでしまった。

もう少し、できればAピラーに入るくらいの場所で分岐してくれていたら良かった。

取り付けは、まず本体をルームミラーに取り付け。フリードプラスは短い方のゴムバンドで取り付けることができた。

リアカメラケーブルを本体側の方から敷設することにした。

ケーブルは本体からすぐ上のルーフの隙間に突っ込み、助手席側から後方へ回すことにした。

ケーブルをドア部分はゴムパッキンの中に埋め込み、内張りの隙間に埋め込む。

テールゲート開口部の上部内張り内を通過し、蛇腹の中を通してグロメットからケーブルを取り出す。

リアカメラは車両の中心部で、レンズがリアワイパーの拭き取り部分に入るよう、また熱線に掛からない位置に貼り付けた。

助手席上部のルーフの内張り隙間は大きいためケーブルが飛び出してくる。ケーブルの所々にテープを巻いて脱落防止をした。

蛇腹の中をケーブルを通すのは最大の難関。ケーブルを内装の内側から通すのを忘れて、2度も蛇腹を通すことになってしまった。

リアケーブルは蛇腹の出口まで通し、リアカメラ側のケーブルを蛇腹まで通して、ここでケーブルを接続した。

グロメットは6mmのドリルで穴開け。接続したコネクターは抜け防止のためにビニールテープで補強。長さの余ったケーブルはテールゲート内とテールゲート開口部のルーフ内に収納した。

フロントカメラはフロントガラス中央のホンダセンシングセンサーの下に貼り付けた。

この位置ならレンズがワイパーの拭き取り内部だし、運転席からはルームミラーの後ろに隠れてカメラが完全に見えない。

電源ケーブルの配線経路は、本体からルーフの内張り隙間を通し、Aピラーの内部を通ってドア付近まで来て、運転席下のヒューズボックスへ。

Aピラーの下から直接運転席の奥へ通せるかと思ったが、ケーブルを通せるような構造になっていなくて、結局ドアのゴムパッキンを通すことになった。

GPSユニットはAピラー横のフロントウインドウの近くに貼り付けた。

電源はシガソーケットからではなく、ヒューズボックスから取る。しかも既存のヒューズから分岐させるのではなく、フリードプラスに用意されているオプションカプラーにピカイチから販売されている「電源取りオプションカプラー」を接続する方法で取ることにした。

「電源取りオプションカプラー」は、常時電源、アクセサリー、イグニッション、イルミネーション、ドアの5種類の電源を取ることができる。

他に15A低背ヒューズ1個、結束バンド2本、クッションスポンジ1個が付属する。

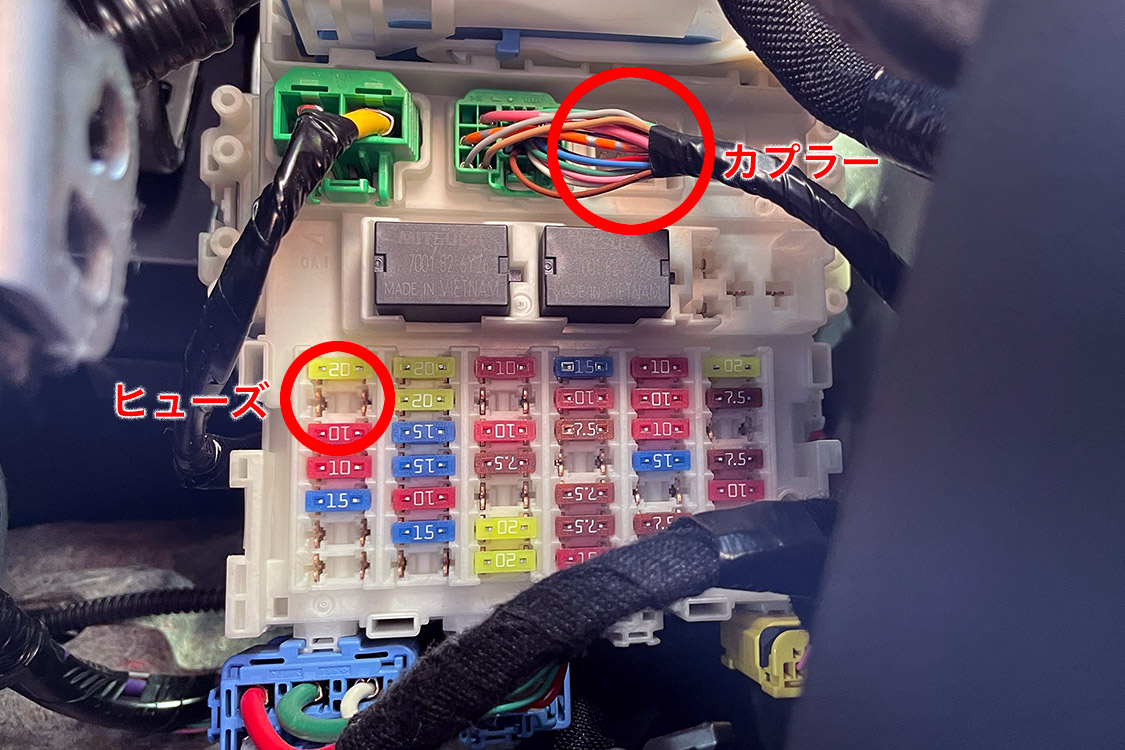

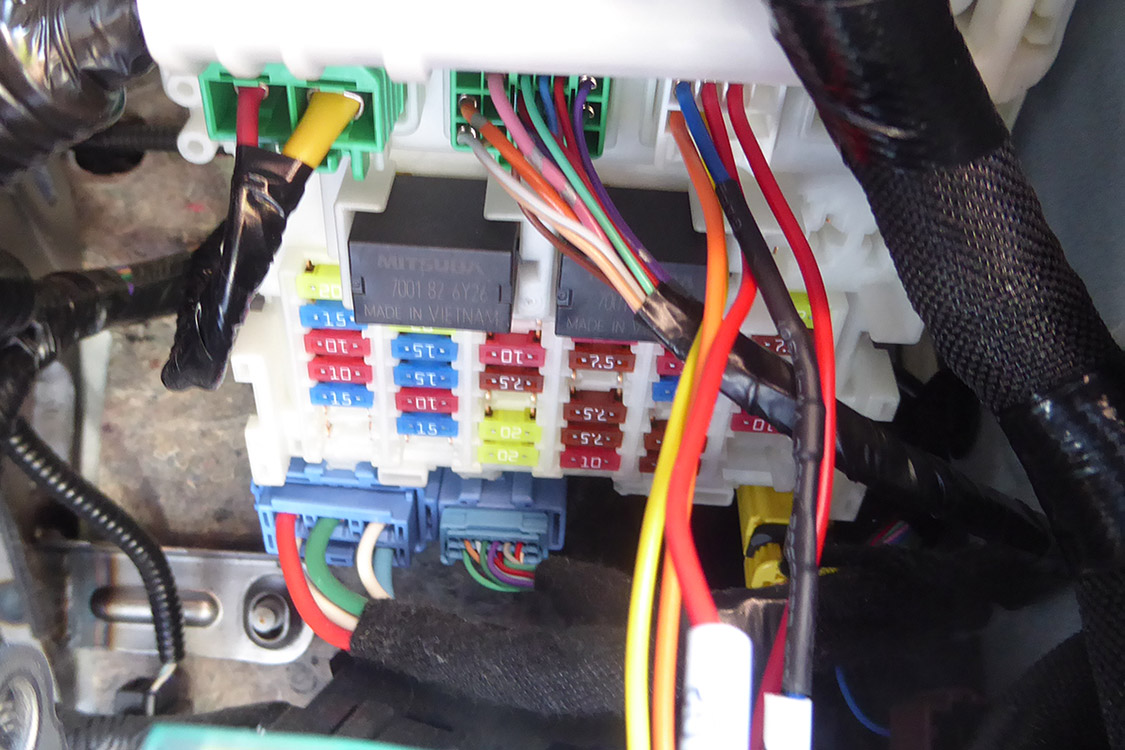

フリードプラスのオプションカプラーは、室内運転席側ヒューズボックスAにある。

写真下側の赤丸位置に付属の15Aヒューズを差し込み、上側の赤丸の空いているカプラに電源取りオプションカプラーを挿す。

このヒューズボックスはとてもアクセスしにくい場所にある。アクセスするためにまず運転席右側にあるパワースライドドア開閉ボタンなどがあるパネルを取り外す。

カプラーが5ヵ所くらいあるが、ケーブルを全部外してパネルごと取り除いた方が作業がしやすい。

上の写真はヒューズと電源取りオプションカプラーを取り付けた状態。

電源取りオプションカプラーの端子はダブルギボシ端子。ここにGPSユニットに付属のシガーソケットを接続する。

シガーソケットを切断して直接繋ぐ方法もあると思うが、シガーソケットが特別な使用の場合もあるため、シガーソケットをそのまま使った方が安全だ。

電源取りオプションカプラーからシガーソケットに繋ぐため、エーモンの「電源ソケット 4957」を用意した。

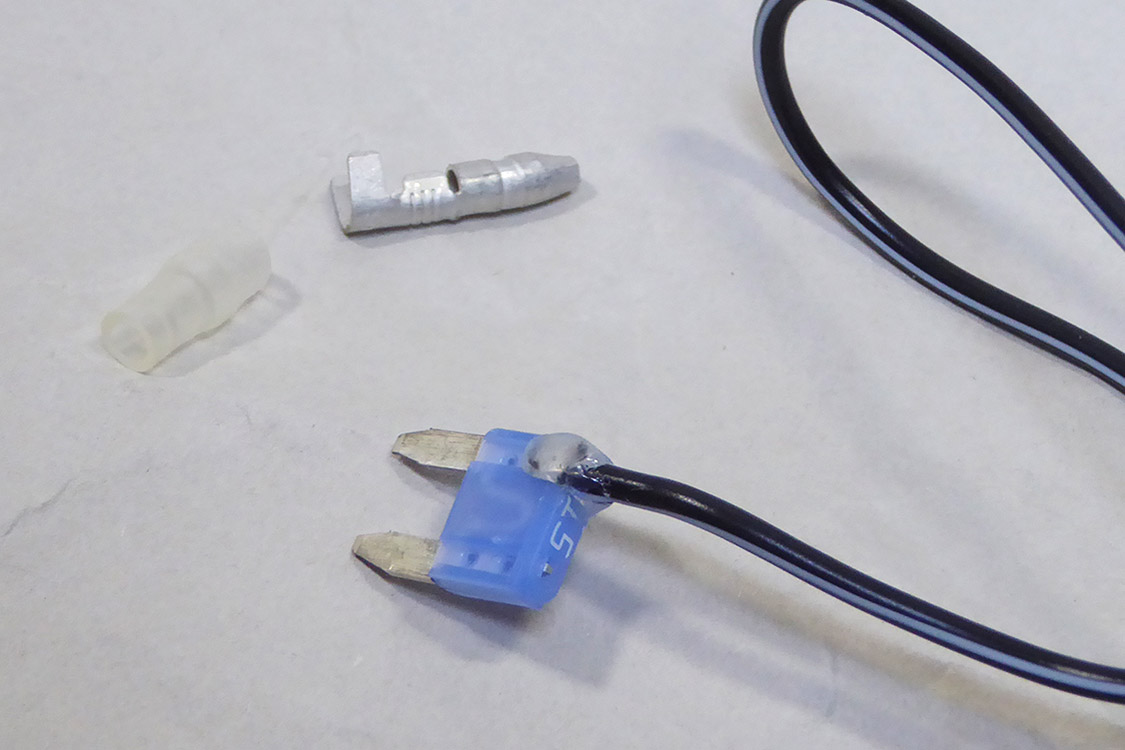

「電源ソケット 4957」は同社の「電源ソケット 1542」の簡易包装判。ヒューズタイプが平型、ミニ平型、低背の3種類に対応し、ケーブルの途中に5Aの管ヒューズを内蔵している。

製品に低背ヒューズが取り付けられているため、これをギボシ端子に取り換える。

ギボシ端子に取り換えた。「電源ソケット 4957」はシガーソケットの脱落防止用ロック機構付きなので安心して使用できる。

車内を元通りに復旧し、さっそく試運転をしてきた。

ミラーに映る映像は上下スライドで画角を変えられるので便利。左右にスワイプするとリア、リアとフロント同時、フロントのカメラを切り替えて表示可能。

リアカメラのズーム機能は、設定した拡大率での切り替えで連続したズームではないので残念。あと、表示される画像が青っぽいので色合い調整機能があると良かった。

録画した映像は本体で確認できるのは良いが、microSDスロットが本体上部にあるため、いちいち本体を取り外さないとアクセスできないのが不便。

コネクター類を見せないためのトップウォール構造というのがあだになっている。

<2025年7月8日追記>

暑くなってきたのでまたフロントサンシェードの出番がやって来た。

ミラーカム3を取り付けた状態でも無事フロントサンシェードを装着することができた。ケーブルをルームミラーステーの部分にまとめるのがミソ。

2025年6月16日 園芸

2025年のトウモロコシ栽培

昨年は後処理に困るほどトウモロコシをいっぱい作りすぎてしまったけど、うまくできすぎてしまったので、今年も味を占めて栽培することにした。

スペースもあまり取れないので今年は10本を目標に3粒ずつ種まきした。

2条植えをすると土寄せがしにくいと昨年学んだのだが、土地がないので仕方なく2条植えをすることにした。

発芽した芽はスクスク育ち、元気そうなものを1本伸して間引きした。

ジャガイモの葉に日差しを遮られて成長が遅かったが、やっと50cmくらいになったのでマルチを外した。ついでに3日ほど雨が続いて苗が倒れかけていたから支柱を立て、土寄せを行った。

昨年の当初、苗ごとに支柱を1本ずつ立てて麻紐で縛ったのだけど、成長に合わせて紐を縛り直さないと紐に引っ張られて倒れるという事故があった。

支柱で挟む形にすると成長に合わせた対応をする機会が減るのでラクすることができる。

今年も全数実が採れるのを期待している。

今年はカボチャを作る予定はしていなかったのだけど、暖かくなってきたらコンポストを置いていた場所から野良カボチャが次々と芽を出してきた。

初めの頃は邪魔になるので芽が出てきたら引っこ抜いていたが、1つだけ育ててみることにした。

ただ、予定外の場所から芽が出てきたし、育てるスペースもないから立体栽培(空中栽培)に挑戦することにした。

支柱は第一ビニールから販売されている「棚ッカー」を使ってみた。

カボチャが小さいな頃からウリハムシがいっぱい集っていた。マラソン粉剤を一度ぶっかけてみたが、雨で流れて効果が持続しないため、ウリハムシ捕獲器を作ってみた。

捕獲器については上の農家のかわちゃんさんの動画が詳しく解説されていました。

ウリハムシを潰すのはなかなか抵抗があるが、この捕獲器なら簡単に駆除できてオススメだ。

2025年6月16日 園芸

2025年ジャガイモの収穫

今年の春ジャガイモはキタアカリを栽培した。

3月1日に種芋を植え付けし、上の写真は追肥と土寄せをした4月8日の様子。

4月25日には葉っぱがかなりのボリュームになった。

葉が繁りすぎて横に植えた作物に覆い被さってきたためネットで仕切り、葉ばっかり育って肝心の実の方の付きが心配になるほど。写真は収穫当日の様子。

刈り取った葉や根っこは畑にすき込むのは良くないらしいので細切れにして廃棄した。

デカいのから小さいモノまで採れた今回の収穫物。愛知に住む娘に送ったり、ご近所さんにもお裾分けした。

2025年6月15日 園芸

梅雨対策にミニトマト用ビニールハウスを作った

雨が降りそうになると鉢をガレージの中に避難させている。しかし、毎回移動させるのも不精者には面倒くさい。

梅雨時を前にミニトマトを定位置に常駐させるためにビニールハウスを作ることにした。

第一ビニールから販売されているトマト用のビニールハウスがあるが、間口1.3m、奥行1.8mのサイズがちょっと我が家には大きい。

鉢2個分の大きさがあれば良いので市販のアーチ支柱で作ることにした。

いきなり完成状態の写真だが、14mm×210cmのアーチ支柱3本に150cmのイボ竹3本をクロスバンドで組んだ。

ミニトマトの支柱を180cmのモノを使っていたが、アーチ支柱の高さに合わせて150cmのモノに取り換えた。

被せた透明ビニールは、ちょっと前に息子がマットレスを購入していて、それを梱包していたビニール袋を切り開いて間に合うことができた。

ビニールハウスを作ったら早速雨が降ってきた。

はみ出している葉に雨が掛かっているけど、鉢は十分雨から守られていて、期待した性能を満たしている。

実っていた一番花もだんだん色が付いてきた。

黄色の方も少しずつ色づいてきた。