2010年12月19日 愛知

アカリナイトとか・ポタ

12月18日(土)は、地デジ化計画のために大須の電気街へ買い出し。ついでに栄辺りをポタリングしてきた。

一日中気温が上がらないようで、午後からは風が強くなるという天気予報。ヒートテックのタートルを着たり、耳当てを付けたりと寒さ対策は万全。この日のメインは買い物なのでクロスバイク。午前中の用事を済ました後、直ちに出発した。

大須は多少の寒さでも人出は関係なさそう。数軒の店を回って、お目当ての品を最後の店でやっと手ごろな価格で手に入れることができた。

第一アメ横ビルの中で展示してあった、段ボールで作ったガンダム。人の高さほどの大きさだった。「触るな、写真撮影OK」と表示されていた。

大須での用を片付け、帰りは久屋通りを栄方面へ向かって、のんびり行くことにした。

エンゼルパークに出ると巨大なドームテントが建てられていて、「アカリJAZZ」と看板が出ている。

どうやら久屋大通公園一帯で「アカリ」がテーマのイベント「NAGOYA アカリナイト」が開催されているようだ。名古屋開府400年祭のフィナーレを飾る「アカリの祭典」らしいが、名古屋に住んでいても全然知らなかった。

ドラゴンとか鳳凰のモニュメントがあった。多分夜になるとライトアップされてきれいに光り輝くんだと思うが、昼間はちょっと残念だ。このモニュメントの周辺は飲食エリアになっていて、お昼から販売されているようだったが、お客はさっぱり。夜にはお客さんでいっぱいになるんだろうね。

さらに北上してテレビ塔の付近に来ると、通路脇に三角錐の造形物がいっぱい並べられていた。

近づいてみると、それぞれに絵や文字が書かれていた。底の方からのぞき込んでみると、中にはランプが仕込まれていた。これも夜にはあかりが灯るようだった。

こういうのは、やっぱり夜に来なきゃ全然意味ないね。12月25日まで開催されているよう。

迷走距離:25.42km Av:15.08km/h

ソニー・ミュージックの公式ショッピングサイト「Sony Music Shop」なんだが、南野陽子さんが2011年2月9日にリリースするニューアルバム「ReFined-Songs Collection~NANNO 25th Anniversary」の予約ページが更新されていた。

なんと!「アナザージャケット(SonyMusicShopオリジナル特典)」が先着購入特典としてプレゼント!

特典がなくなり次第終了、お申し込みはお早めに、ということだ。

最初に見たときには、こんな特典は記載されていなかった。だから更新したと言うことだろう。

ごめんなさいアマゾンさん。特典に釣られてSony Music Shopに鞍替えしてしまいました。

この記事は、「わが家の地デジ化計画(機器調達編)」「わが家の地デジ化計画(アンテナ設置編)」の続きだ。

世の中には何らかの事情で壁に穴が明けられず、ケーブルの屋内引き込みに困っている人が大勢いるみたい。

窓枠と引き戸の隙間を通す「すきまケーブル」。まんまなネーミングだが、いろんなメーカーから値段も様々で(たかがケーブルごときに目玉が飛び出しそうに高いものもある)販売している。ペラペラなフィルム状のケーブルで、サッシ窓もちゃんと閉められるようだ。

さっそく大須の電気街へ行って、こんな製品を調達してきた。

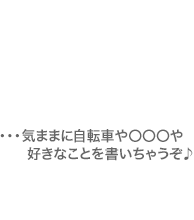

「スキマ配線用フラットケーブルSFC-5」ノーブランド品だ。防水キャップ1個と小さく切り離せる両面テープが付属している。取り付け用のネジなどは付属していない。

この製品はケーブルの両端がF型接栓の受け側になっている。同軸ケーブル直付けの製品もあるが、ケーブルを両端に引きずりながらでは作業がやりにくそうなので、このタイプにした。

F型接栓も2個購入。あわせて3,000円の追加投資だった。

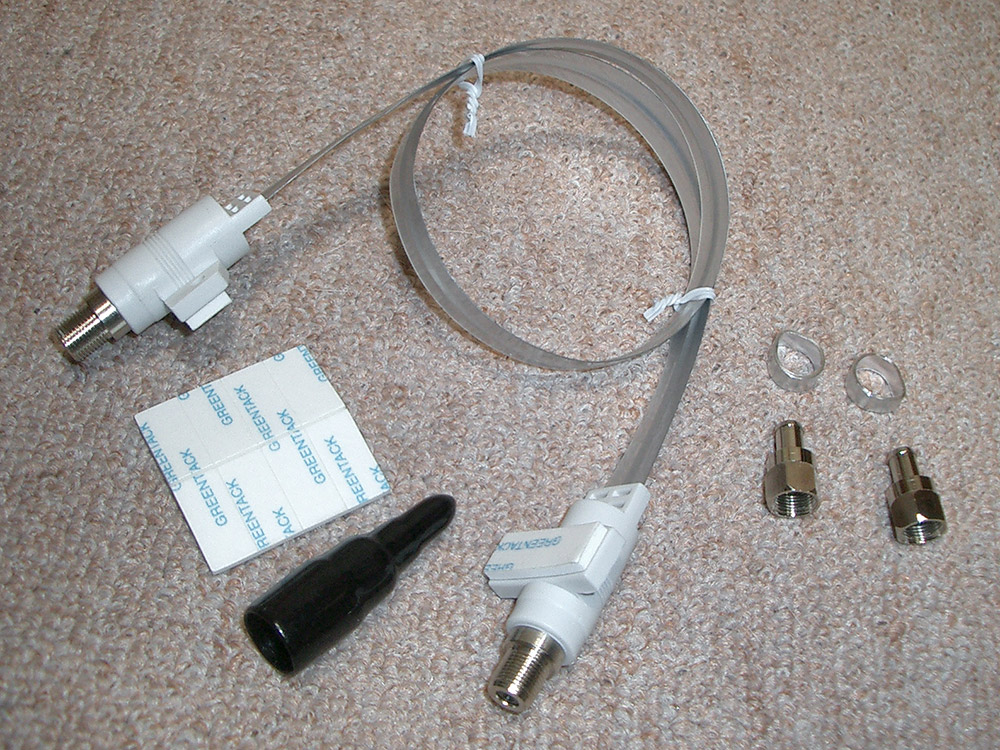

この「すきまケーブル」は、茶の間の天窓(引き戸)に取り付けた。

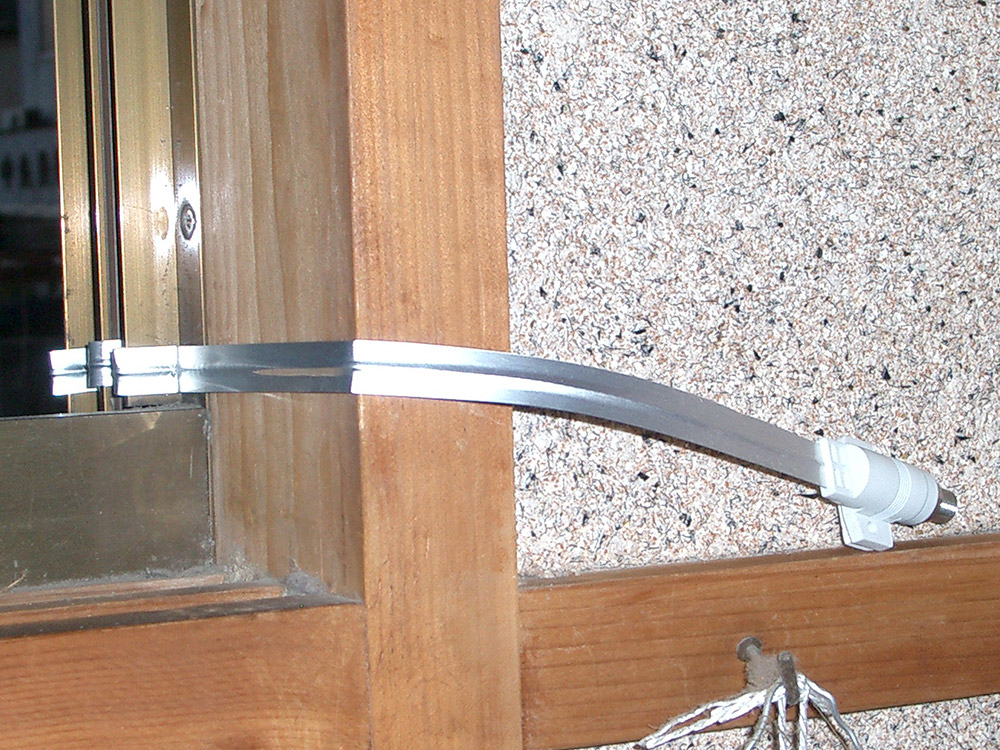

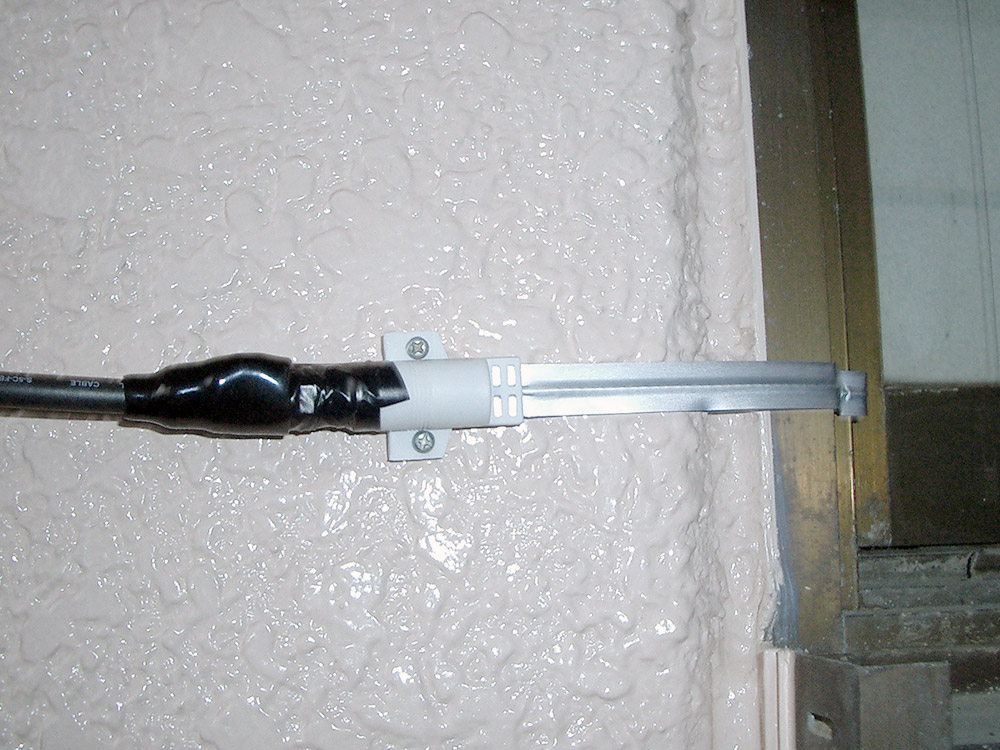

まず、サッシの形状に合わせて折り曲げる。次にサッシかケーブルに両面テープを貼り、サッシに固定する。両端のコネクタ部の裏側にも両面テープが付いているので、これで壁に貼り付ける。これだけでは接続するアンテナ線の重みで脱落するかも知れないので、手持ちの適当な木ねじで壁に固定した。

屋外側には付属の防水キャップを付けたが、長さが全然足りないorz

とりあえず絶縁テープでグルグル巻にしておいた。

引き込みに成功した地デジアンテナケーブルを地デジチューナーに接続。BSアンテナケーブルもテレビから地デジチューナーにつなぎ替え、地デジチューナーをD端子ケーブルでテレビにつなぎ、電源ON。

「はじめて設定」はアンテナの設置の時に済ましたので、いきなりテレビが映った。

アンテナのレベルチェックの時は画面サイズを4:3にしていたので、表示がおかしい。リモコンのメニューボタンを押し、メインメニュー→本体の設定→画面サイズの設定で16:9に変更する。

いっしょにD端子の設定も変更する。ウチのテレビは「D4」端子だ。初期設定では「D1」になっているので変更する。画面がちゃんと映ってるか?とか聞いてくる。設定をすると一旦画面が消える。

テレビ画面に切り替えると、ハイビジョン画質のせい?何かきれいだ。

BSアンテナはアナログの時のまま何も変更せずに、ケーブルだけをテレビからチューナーにつなぎ替えた。

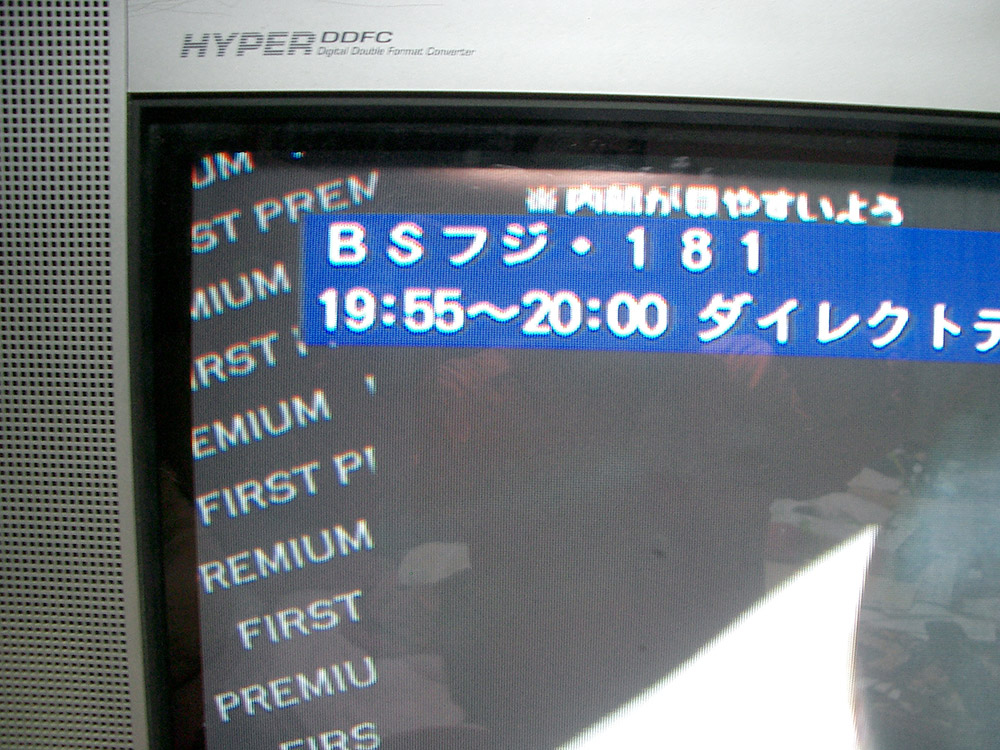

放送切替ボタンを押し、BSに切り替えると、何事もなかったように普通に映っている。チャンネルを切り替えると、今までアナログでは当然映らなかった、BSフジとかBS朝日もきれいに映っている。

地デジチューナーのリモコンに、つないだテレビのメーカー設定をすると、このリモコンでテレビ電源のON/OFF、入力切替、音量調整、消音ができるようになりる。

想定外のアクシデントもあったが、ウチもやっと世の中の流れに少し近づいた。来年の7月23日以降もテレビを視聴し続けることができるようになった。

これにて任務完了。

この記事は、「わが家の地デジ化計画(機器調達編)」の続きだ。

わが家の地デジ化計画には、こちらのブログを参考にさせていただいた。アンテナの選定や自分で設置してみようと、その気にさせてくれた、ありがたいブログだ。

F型接栓(コネクタ)の作り方も詳しく書かれていて、とても参考になった。

わが家は2階にベランダのある2階建て住宅だ。テレビは1階の茶の間にあり、すぐ上の部屋のベランダにBSアンテナが取り付けられていて、エアコンのダクト穴からケーブルを引き込んでいる。

今ついているBSアンテナの近くに地デジアンテナUAH800を設置し、BSアンテナと同じようにケーブルを引き込む計画だ。

UAH800を設置する前に「Googleマップ」で、家から地デジの送信タワーの方角を調べ、ベランダに設置したときのアンテナの向きをチェックしておく。

取扱説明書をよく読めば、取り付け方に難しいところはない。ただ、ベランダ格子にマスト取り付け金具を固定した後にアンテナ本体を取り付けるが、その際に六角ボルトを上から通すので、手摺りなどが上部を塞いでいるとボルトを差し込むことができない。

下の写真のように格子の上の方に取り付ける場合は注意が必要だ。

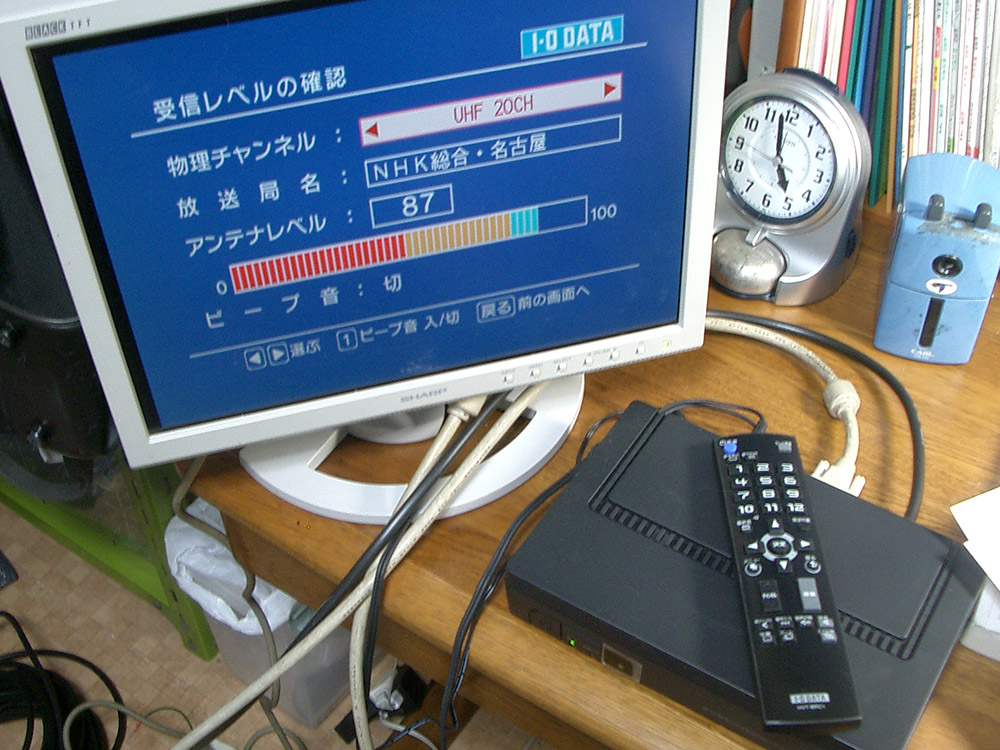

アンテナの向きは「Googleマップ」でチェックした方角に向けて仮止め。次に正確なアンテナの方向調整をする。地デジチューナーHVT-BTLのメニューの中に「受信レベルの確認」という項目がある。これでアンテナレベルが60以上になるようにアンテナを調整すれば良さそうだ。

まず、ケーブルの片端にだけF型接栓を取り付け、アンテナの出力端子に接続する。雨に当たるような場所への設置なら防水キャップを付ける。F型接栓をケーブルに取り付ける前に、防水キャップをケーブルに通しておくのを忘れないようにね。

ケーブルのもう片端はF型接栓を仮付けしておく。あとからケーブルをエアコンのダクト穴から部屋の中に通すとき邪魔になりそうだから、F型接栓が外せるようにしておく。

アンテナの場所から見える位置に地デジチューナーとPC用のモニターを持ってくる。

アンテナとテレビが別々の場所にある場合、ひとりがテレビを見ながら大声や携帯電話でアンテナ担当に具合を伝えたりといった二人がかりの作業をするが、これなら一人でもできる。

ウチにはテレビは1台しかないけれど、コンピュータのモニターは何台かあるので、PCモニターに接続できるHVT-BTLは便利だね~。

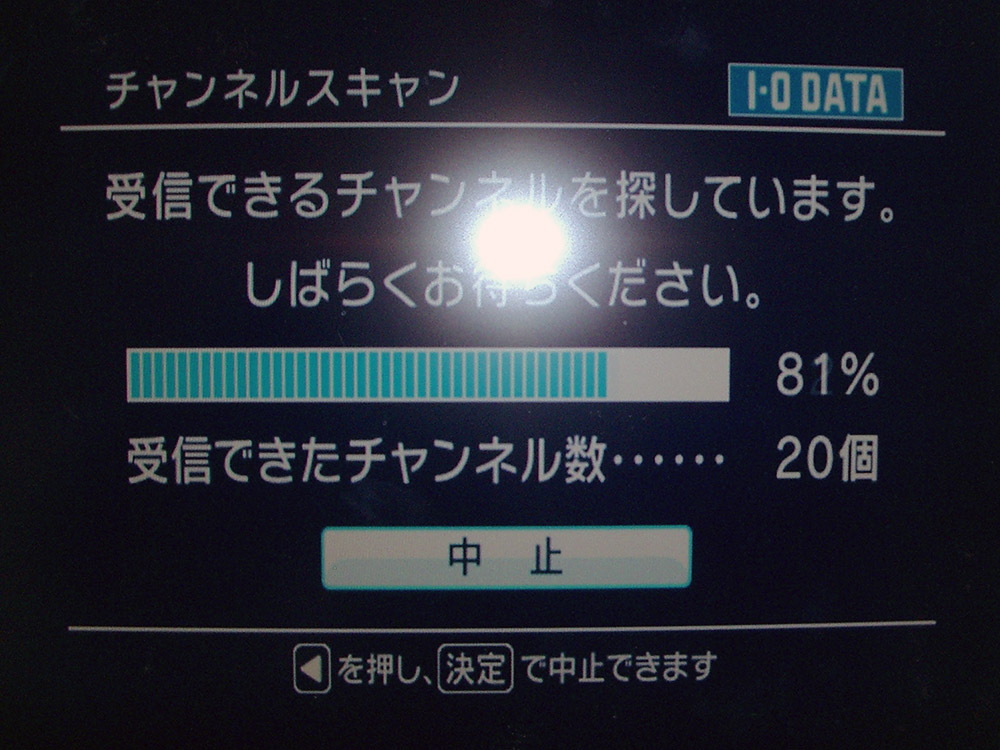

リモコンを準備し、B-CASカードをチューナーにセット。アンテナとチューナーとモニターを接続し、電源をON。画面に「はじめて設定」をしろと表示される。

画面の指示に従って進んでいくと、「受信できるチャンネルを探しています」という画面が表示され、バーが伸びていく。なんか調子よく受信できてるみたいだ。チャンネルスキャンが終了してテレビ画面に切り替えると、ちゃんと番組が映っていた。

メニューボタンを押し、メインメニュー→チャンネルの設定→受信レベルの確認を表示し、チャンネルを切り替えると、アンテナレベルはどこも80以上出ている。

適当に向けておいたアンテナで、問題なく受信できちゃったみたい。拍子抜けな感じだ。

アンテナの向きを微調整したけど、レベルはほとんど変わらないようす。適当なところでボルトを本締めし、固定した。

さあ、これでアンテナの設置と方向調整は完了だ。

しかし、ケーブルを屋内に引き込むところで予想外の問題が発生した。うちのエアコンのダクトにはダクトカバーが付いている。このダクトカバーが外せなくなってた。実は最近、外壁を塗り直したのだ。その時ダクトカバーと壁面の間にペンキが塗られ、完全にくっついちゃっている。無理矢理やるとダクトカバーが壊れるか、せっかく塗り直した壁面にダメージを与えそうだ。

エコポイントが半減するリミットの11月30日まで、わが家では地デジ化をどうするかスッタモンダした。

2011年7月23日を境にテレビを見ない、という極端な案もあったが、結局既存のまだ使えてるブラウン管テレビに地デジチューナーを接続し、アンテナも自分で設置することで地デジ化することにした。

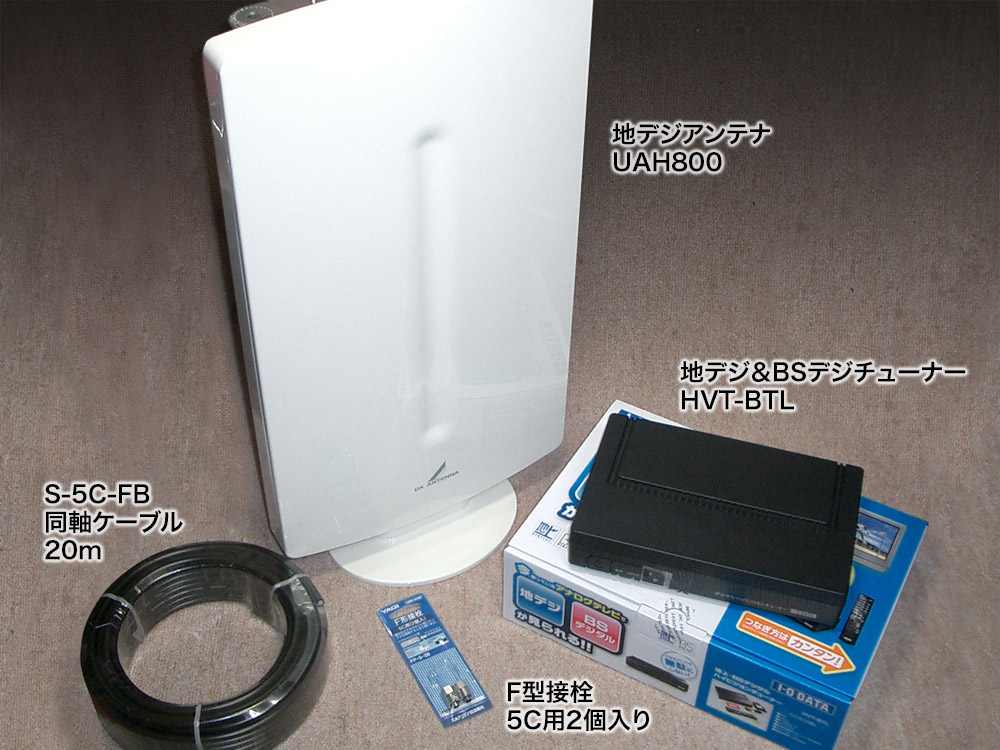

とにかく安く確実に見られるようにということで、以下の機器をアマゾンで揃えた。

地デジアンテナ DXアンテナ製 UAH800

地デジ&BSデジチューナー IO・data製 HVT-BTL

S-5CFB同軸ケーブル 20m

F型接栓(コネクタ) 5C用2個入り

以上しめて20,005円也。

この他にBSアンテナが必要だが、これは今あるものをとりあえず使用。もし見られなければ、その時に追加投資を考えることにした。

地デジアンテナは、高所恐怖症の僕には屋根に上がることができないので、ベランダ取り付けで格好が良い平面型の、ネットでも評判が良さそうなUAH800にした。地デジの送信タワーも自転車で12kmくらいの距離にあるので、性能的にもたぶん大丈夫なはず。

チューナーは地デジ&BSデジ両受信ではHVT-BTLが一番安そうだったことと、PC用モニターの接続端子があるので、将来ちゃんとした液晶の地デジテレビを買ったときにもムダにならないかなと。CSは多分うちでは見ないし、BSアンテナの買い替えが必須になるので却下。

同軸ケーブルは将来性を買ってS-5CFBのものにした。この辺を出し惜しむと、また引き直しなんてことになるのも癪なので。

接続図は上記の通りだ。

各部屋でテレビを見られるように、なんてことを考えると、また色んな機器が必要になってくる。今回はいかに安く確実な地デジ化がテーマなので、地デジとBSデジの信号はアンテナからダイレクトにチューナーへ接続する。

テレビとチューナーの接続は、現在DVDプレーヤーが使用しているD端子を拝借。DVDプレーヤーはチューナー付属の赤白黄色のAVケーブルに格下げだ。

わが家には本来3箇所の部屋でテレビが見られるように、壁にアンテナ端子が埋め込まれていた。ところが近所にマンションが建ち、難視聴対策で地元のケーブルテレビに切り替わってしまった。

その時に無料の視聴なので、1箇所だけしかテレビが見られないようにされちゃったんだね、たぶん。多分というのは引っ越したときに既にそうなっていたからなんだけど。

古い家なので壁内のテレビ配線が使い物になるかは調べてみないとわからない。この件は懸案事項ということで先延ばしにすることにした。