2011年1月12日 DIY/メンテナンス/自作・改造・小技

サイクルラックのDIY

「自転車と犬は家の中で飼え」を家訓(?)とするわが家。僕のロードバイクBANANA号は座敷で飼っいる。

本来は座敷だったのだけど、今は仕事場兼自転車保管所兼メンテ作業場兼寝床だったりする。

BANANA号はずっと床置きで、当然スタンドとか付いていないので、壁や何かにもたれかけさせたり、メンテナンススタンドに置いていたりしていた。

床を占有して邪魔だったので、チェストの上に設置できるサイクルラックをDIYして、今ではスッキリすることができた。

今日は誰でも簡単に作れるウッディーな(ちょっとごついけど)サイクルラックをご紹介する。

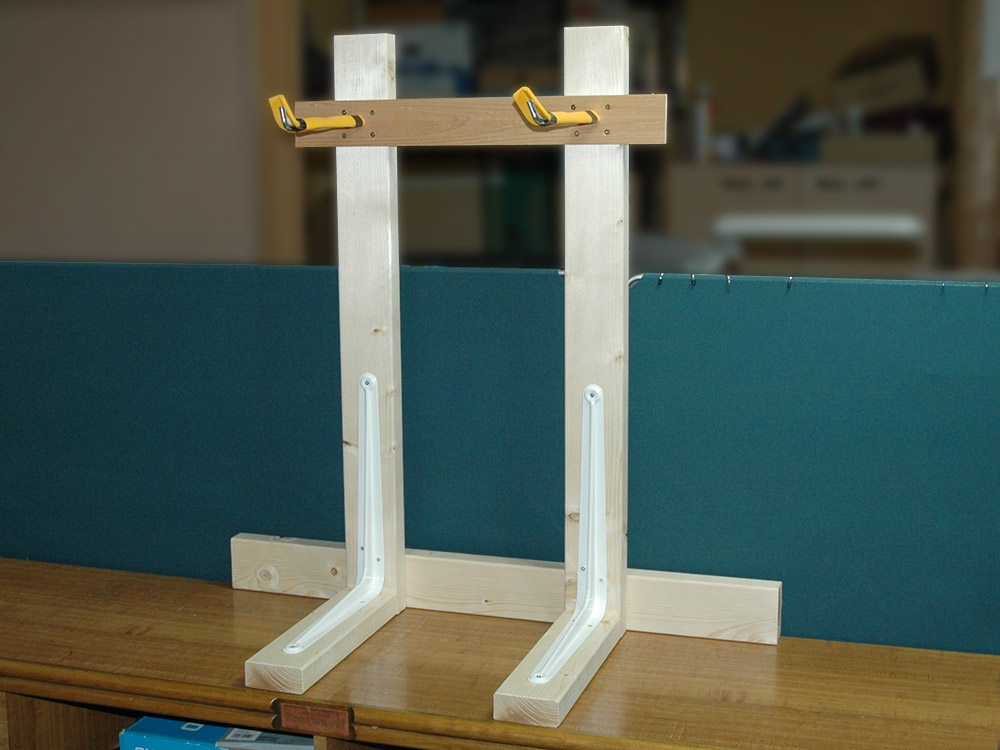

写真は組み立てられた状態のサイクルラックだ。ご覧の通り2×4の角材がメインコンポーネントの簡単な構造だ。

材料は、

・2×4の角材 6フィート 2本

・柱上部を連結する適当な板 1本

・棚受け 300×350 1組(取付用ネジは製品に付属)

・L型アンカーボルト M10×300mm 2個

・アンカーボルト用のナット、座金 M10 4個ずつ

・木ねじ(背面底部連結用) 8本

・木ねじ(柱上部連結用) 8本

・コーナー緩衝材 適当

材料費は全部で2200円くらいで済んでしまった。2×4の角材が売り出しの時がねらい目だ。

まず2×4の角材はそれぞれ900mmで切断し、その残りの920mmが柱部分だ。

900mmのもの1本が背面底部用になり、横方向への転倒防止用になっている。

足部はもう1本の900mmのものから350mmの寸法で2本とる。

ホームセンターで角材を買ったときに、いっしょに切って貰えばOK。

自転車はL型アンカーボルトに掛ける。直径10mmあるので太いドリルが必要だ。ホームセンターで穴あけもしてくれるなら、頼んだ方が楽できる。太いドリルを買うと高い。

写真では柱上部連結板の位置に取り付けてあるが、アンカーボルトのネジが切ってある部分が短いため、ボルトの後ろにしかナットが入れられず、クルクル回ってしまう。

寸法図のように取付位置を変更し、ダブルナットに改造する予定だ。

組み立ては、柱の背面底部と前面上部に木ねじで止めるだけだから簡単だ。

足部は壁面に棚を付けるときに使う、よくある棚受けだけで連結している。

2×4の角材は意外に柔らかく、電気ドリルで木ねじをねじ込むと、必要以上にねじ込んでしまう。力加減が大切だ。

赤字の寸法は、載せる自転車のフレームに合わせて調整すること。

トップチューブの下側にシフトやブレーキのケーブルが通っている車種だと、ケーブルがアンカーボルトとフレームに挟まれ、フレームを傷つける。

フレームを2点で持ち上げて、ケーブルを避けられ、しかも重量バランスの良い位置を探そう。

アンカーボルトの取付位置が低すぎると、タイヤが足部や床に接触する。

アンカーボルトには、フレームの傷防止のため、緩衝材を付けると良い。写真のものはコーナー用のクッション材を巻いた。ちょうど適当なものがなかったので、これを使ったんだが、自転車の重量でへこんで戻らなくなるのが玉にキズ。

写真は自転車を載せた状態。

スローピングフレームなので、尻上がりなのはご愛嬌。載せる自転車に合わせてアンカーボルトの位置を変えると良いかも。

BANANA号の場合、サドルバッグをつけていると後輪側の荷重が大きいので、尻上がりでもほとんどの重量が後輪側のアンカーボルトに掛かっていて、前輪側は添えてる程度だ。水平にしようとすると、逆に前輪が持ち上がってしまうかも知れない。

ペダルが柱の間に入って回せないので、整備台にはならない。アンカーボルトや足部を長くすれば整備台にできるかも。今回は整備台を目的としないので使い勝手はわからない。

この自作サイクルラックを使い始めて8ヶ月くらいになるが、今のところ何も問題なく、しっかりしたもの。

だが、このページを参考にされても保証できない。あくまでも自己責任で・・・よろしくお願いします。

今日は今年初めて自転車に乗った。初ポタリングだ。

正月三が日はカミさんの在所へ行っていて、自転車のない生活だった。

そして、ここ最近は気温が低いとか風が強いとか天気が悪いせいにして、さらに仕事を口実にして、自転車に乗っていなかった。

今日も朝には氷が張っていたとかの寒さだったし、午後にかけて風が強くなるという天気だったのだが、昼食前の少しの時間にポタリングに出掛けた。

走り出してしまえば、多少の寒さくらいすぐに吹き飛ぶのだが、生来の出不精なので、出掛ける前が辛いのだ。

矢田川の堤防に出ると、ロードバイクなど自転車に乗っている方が何人もおられた。自転車に乗るのがほんとうに好きなんだろうね。自転車に乗らないと、たぶん体に変調を来すような方達なんだろう。

今日のポタリングコースは、矢田川の左岸河川敷を上流に向かい、サイクリングロードが終わるところで稲葉橋を渡る。対岸の堤防道路を下流に向かい、隅除川が流れ込む辺りで矢田川右岸河川敷に入り、矢田川橋まで行き一般道に上がり戻る、という周回コースだ。

ほんの少し走るだけだからと、上半身はフリースにウインドブレーカー、下はジーパンという格好。陽射しがあれば暖かく、上半身は軽く汗ばむくらい。しかし、ジーパンだけでは下は寒い。

だんだん風も強くなり、向かい風ではスピードも出ず辛いだけ。いきなりの横風で車体ごと持って行かれる。

週間天気予報を見ていると、毎日お日様と雲の二人連れ。当分快晴の日はなさそうだ。

迷走距離:18.14km Av:16.98km/h

2011年1月4日 愛知

2011年妄想サイクリング

ブログをご覧のみなさん、あけましておめでとうございます。

このブログも開設してやっと2ヶ月を過ぎた。もっと好き勝手にやりたいのだが、なかなか難しいものだ。

大晦日の紅白歌合戦で可愛い三角帽子のPerfumeを見ていたら、何となく年を越し、あっという間にもう1月4日。

一年の計を語るには遅すぎだが、今年のサイクリングの計画を上げてみた。

月のテーマとしては、

1月:なごや七福神めぐり

2月〜4月:岩倉ののんぼり洗い

3月下旬〜4月上旬:香嵐渓のカタクリ

4月上旬:五条川桜まつり

5月上旬〜6月上旬:茶臼山の芝桜

5月下旬〜6月下旬:知立のしょうぶ

6月:稲沢、江南のあじさい

7月中旬〜7月下旬:立田、羽島のスイレン

11月:香嵐渓の紅葉

11月:小原の四季桜

あと、二之瀬・三国山・知多半島一周・三河湾一周・浜名湖一周・琵琶湖一周・しまなみ海道 なんてのをできたらば、と妄想している。

どれだけのものが実行できるかはわからない。まあ妄想だから。

2010年12月31日 iPhone・iPad

iPhone 4を買いました

この年末にiPhone 4を買った。

実はここ最近、使い方のお勉強や設定のためにブログさぼってた。

iPhoneで自転車のログをとったり、いろいろ遊ぼうと思ってる。

この記事もiPhoneから投稿してみたo(^▽^)o

来年は読者の方にも僕にも、みんなに良い年であるように。

2010年12月30日 ウェア

POCHITT ウィンタージャージ

カミさんから少し早い誕生日プレゼントを貰った。POCHITTのウィンタージャージだ。

POCHITTはサイクルベースあさひのインターネット通販限定ブランドだ。以前は単にあさひオリジナル商品だったが、今年の3月頃からブランド名を「POCHITT」と命名され、ウェアや輪行バッグなどを展開している。

で、僕が使っているサイクルウェアは、ほとんどが「あさひ」なのだ。だって安いんだもん。

サイクルウェアって、何故か一般の衣料品に比べお高いじゃない。高級ウェアの品質や性能は、多分すごく良いんだと思う。

しかし僕にはPOCHITTで充分。あさひのウィンタージャージも2着目だ。できれば普通に店頭で販売していただければ、なお良いんだけど。

あさひのホームページの写真では、赤色がちょっと朱色が入った感じだったが、実際の商品はカーマイン。結構気に入ったカラーでよかった。愛着のある一着になりそうだ。

今年のウィンタージャージは、胸と背中の2ヶ所にジッパー付きのポケットが付いている。前のモデルでは胸ポケットだけだった。

ジッパーがあると大切なものを紛失しにくいからいいよね。胸ポケットにはよく出し入れするお財布、背中ポケットには出発時と帰宅時にしか出し入れしない家の鍵を入れて、といった使い分けができるのが便利だ。

2シーズン前に買った「あさひ」ブランドの時のものに比べ、ちょっと生地が薄くなっている。薄いから寒いのかというと、よくわからない。

2回ほどサイクリングに着たが、その時は全然問題なかった。もっと寒くなれば差が出てくるのだろうか?

僕の場合、一番中にモンベルのジオライン L.W. ハイネックシャツ。その上に、やはりモンベルのジオライン L.W. ウエストウォーマー。そして、ウィンタージャージを着て、気温に合わせてウィンドブレーカーを着たり脱いだりしている。

まあ、本当に激寒な気温の時は出掛けないので、これで充分なのだ。

送料を無料化するための調整用に、ウェアと一緒にアームウォーマーも買った。

レッグウォーマーはすでに持っているので、気温が微妙な時季に夏物ウェアで調節するアイテムが欲しかったのだ。これで着るもののバリエーションが広がる。

買ったのはPACEのP3アームウォーマーというもの。ちょうど売り出し商品になっていてお値打ちに買えた。

初めてのアイテムなのでよくわからないが、メーカーによる差とかあるのかね?他のメーカのものは光が反射するブランドロゴがついているが、これには一切の飾りなし。ただの真っ黒けだ。

あさひの商品ページでは、Mサイズで長さが47cm、周囲が18cm/28cmと表記されている。

僕が買ったのはSサイズで、実測が48cm、周囲が18cm/28cmだった。寸法表記があれれ?だが、自分が着けると上を脇につけても手首まで隠れる。充分な長さなんじゃないか?

自転車に乗り始めた頃は、ジーパンだったりユニクロだったり、普通の服を着ていた。距離を乗るようになって、パッド付きのインナーパンツを履いたりした。

そのうちロードバイクに乗り始めてジャージやレーパンを履くようになり、やっぱり専用ウェアは良いなと、サイクリングウェアの機能性に気づいた。

本当にサイクリングウェアがもっと安くなってくれるとうれしいのに、と思う年の瀬だった。