2015年3月28日 静岡

DECOMA号で可睡斎へ

天気予報では今日はくもり、明日はくもりのち雨。明日は走れそうもないから、袋井から可睡斎を巡るサイクリングをしてきました。

DECOMA号のリアディレーラーをショートゲージに換えたので、その試運転でもあります。

650Cのフラットロードもどき。なんちゃってでも何でも、結構楽しいのです。

向こうに見えるのは天浜線・掛川市役所前駅。線路土手に菜の花が咲き乱れ。

沢田あたりの逆川堤防の桜は、満開はまだまだこれから。

国本あたりの旧東海道松並木。

袋井市内のSWENに寄りましたが、探し物は見つからず。

東側に流れる宇刈川を遡れば可睡斎は近い。せっかくなのでジェラートを食べに行きます。

可睡斎に行くのはお参りじゃなくて、門前の「じぇらーとげんき」がお目当て。

今日のジェラートは、今まで食べたことのない有機チョコにオマケは抹茶。

家を出た頃は天気予報通りのくもり、っていう感じだったのに、時間が経つにつれすっかり快晴。

西風が強く、行きは向かい風でしたが、帰りはスイスイ調子が良い。

同心橋の上でももかガエルがいっぱいいました。

迷走距離:31.84km Av:18.28km/h

2015年3月27日 パーツ/メンテナンス/自作・改造・小技

リアディレーラーをGSからSSに改造する

DECOMA号のリアディレーラーをロングゲージ(GS)からショートゲージ(SS)に改造しました。

DECOMA号のリアディレーラーはBANANA号のお下がりなのですが、パーツを決めるときにフロントトリプル=リアディレーラーはロングゲージ、という短絡思考で選択したのでした。

DECOMA号に取り付け可能なリアディレーラーのトータルキャパシティーは、(前スプロケット最大歯数 - 前スプロケット最小歯数) + (後スプロケット最大歯数 - 後スプロケット最小歯数) = (50 - 30)+(25 - 14) = 31 となります。

RD-4500-SSのトータルキャパシティーは31Tで、ぎりぎり対応しているのです。

やっぱりロードバイクにロングゲージは格好悪い。ショートゲージの方が変速のレスポンスが良いと聞くし。で、BANANA号の頃からショートゲージに換えたかったのです。

しかし、RD-4500は既に廃番になっていて手に入りません。現行品のRD-4601-SSはトータルキャパシティー34Tなので、なお良しとオークションで物色していましたが、中古でもあとも少し出せば新品が買える価格で落札されていき、とても手が出せません。

そんな時、「ディレーラーのプレートだけ換えればショートゲージに改造できる」という情報を目にしました。GS、SSはプレートだけが異なり、本体部分は同じものだったのです。

灯台もと暗し、目からウロコ。その発想はなかった。

調べたらは右プレート707円、左プレート361円、合わせて1,068円とそんなに高くない。さっそく地元の自転車屋さんに取り寄せて貰いました。

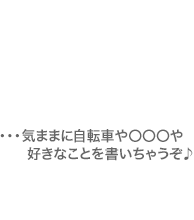

左プレートは、プーリーのネジを抜けば簡単に外せます。右プレートは、本体裏側の穴から2mmアーレンキーを突っ込んで、イモネジのようになっている部品を抜けば本体と分離できます。

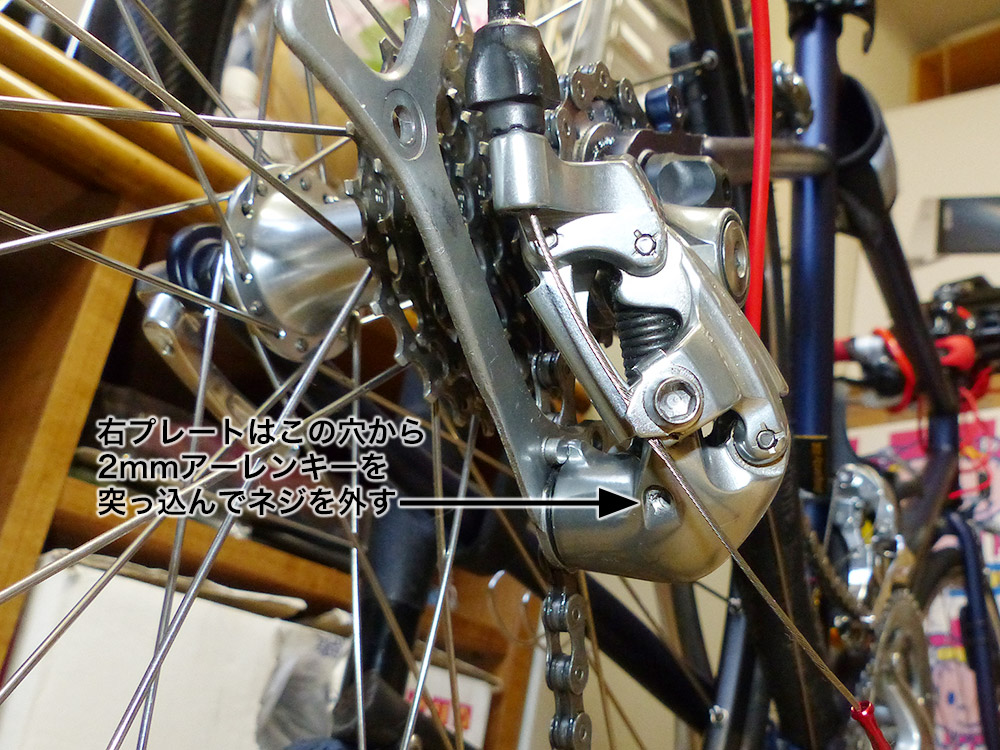

左がショートゲージで、右が外したロングゲージ。右プレートの抜け止めネジはゆるみ止め剤が塗布されています。

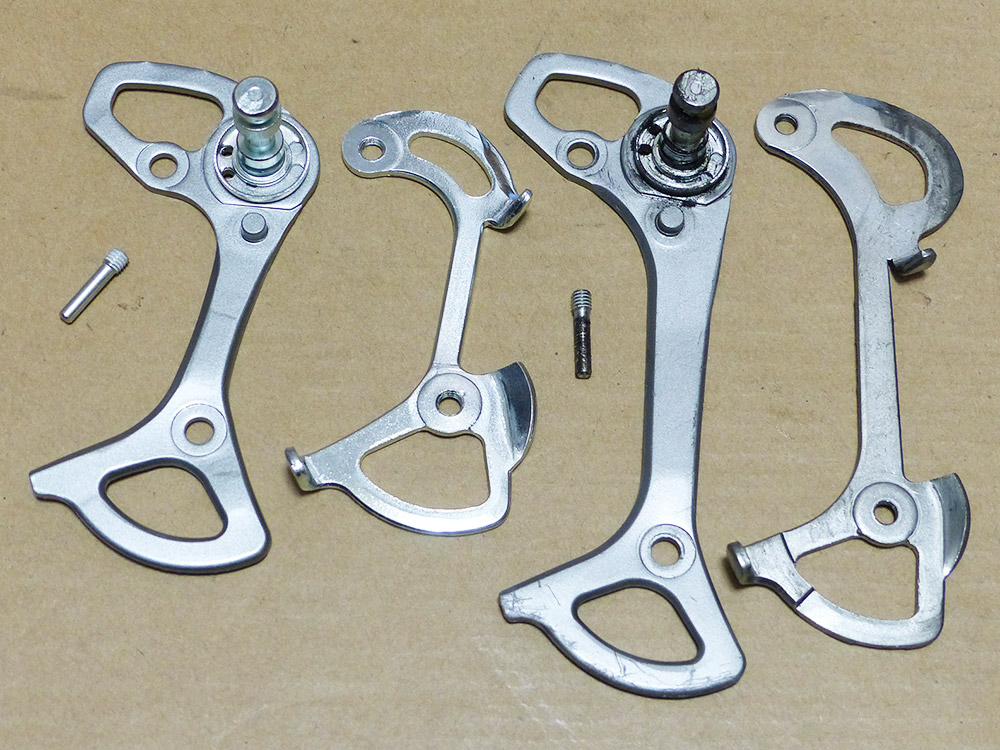

自転車に装着したまま交換作業をしようとしましたが、右プレートの取り付け方がわからなくなって、結局ディレーラー本体を外して作業することになりました。実際外した方が作業しやすい。

右プレートを外してから「しまった」と思いました。プレートにバネを引っ掛ける穴が2つあるし、ちゃんと確かめながら作業をすれば良かったと後悔しました。

元の状態がわからなくなったので、他のディレーラーで本体とプレートの位置関係を確認しました。

バネは左側の穴に引っ掛け、プレートのピンと本体のストッパーがかかる位置にひねりながら軸を押し込みます。プレートが抜けないように押さえつつ、抜け止めネジを差し込みます。

右プレートを取り付けた段階でディレーラーハンガーに装着。まず上側プーリーと左プレートを取り付けます。チェーンを掛けながら下側プーリーを取り付けて組み立て完了です。

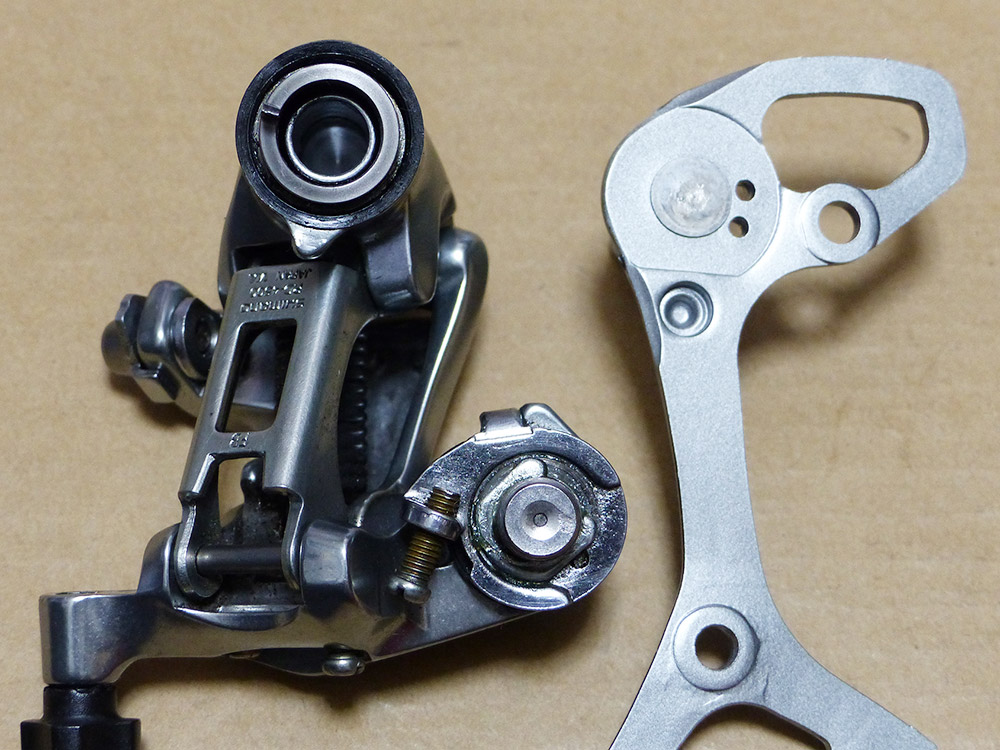

プレート交換前。ロングゲージは下側チェーンが下がって格好悪い。

プレート交換後。格好良くなりました。

ちなみにチェーンの長さはショートゲージになってもそのままで、詰めたりってことはありません。それはチェーンの最適長さの測り方を考えれば分かります。

前後の一番大きなギヤにチェーンを掛け、ピンと張った状態+2リンク=最適長さなので、ギアの歯数が変わらなければチェーンの長さも変わらない。プレート長は無関係なのです。

試運転してきました。変速の変化はあまりよくわからない。しかし、これでいいのです。

先日のツールケースのエントリーで、スペースの余裕を作るために、ポンプアダプターとプラスドライバーをコンパクトにしたいと書きました。

早速プラスドライバーの代打になる良いものを見つけました。

Amazonでも販売されていましたが、買い合わせ商品だし、ポイントがあったのでヨドバシから取り寄せることにしました。

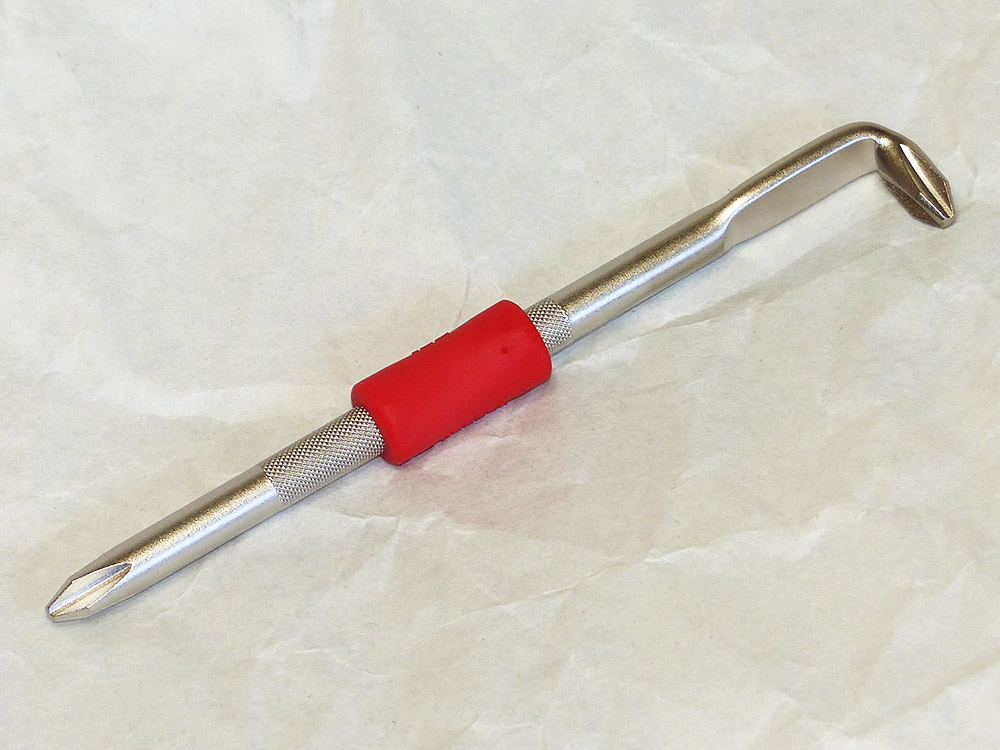

届けられたのは、ベッセルの「ペタドラ」という商品名のL型オフセットドライバー。

プラス、マイナス、六角のものが、サイズによりグリップを色分けされシリーズ化されています。

赤のグリップはプラスのNo.2。200円ちょっとという価格の安さも魅力的です。

「ペタドラ」は両端とも同じ種類・サイズのドライバー。

Z型でそれぞれの端がプラスとマイナスやサイズ違いのドライバーもありますが、アーレンキーのように同種の方が狭い場所など、いろいろな場面で使いやすいと思ったのです。

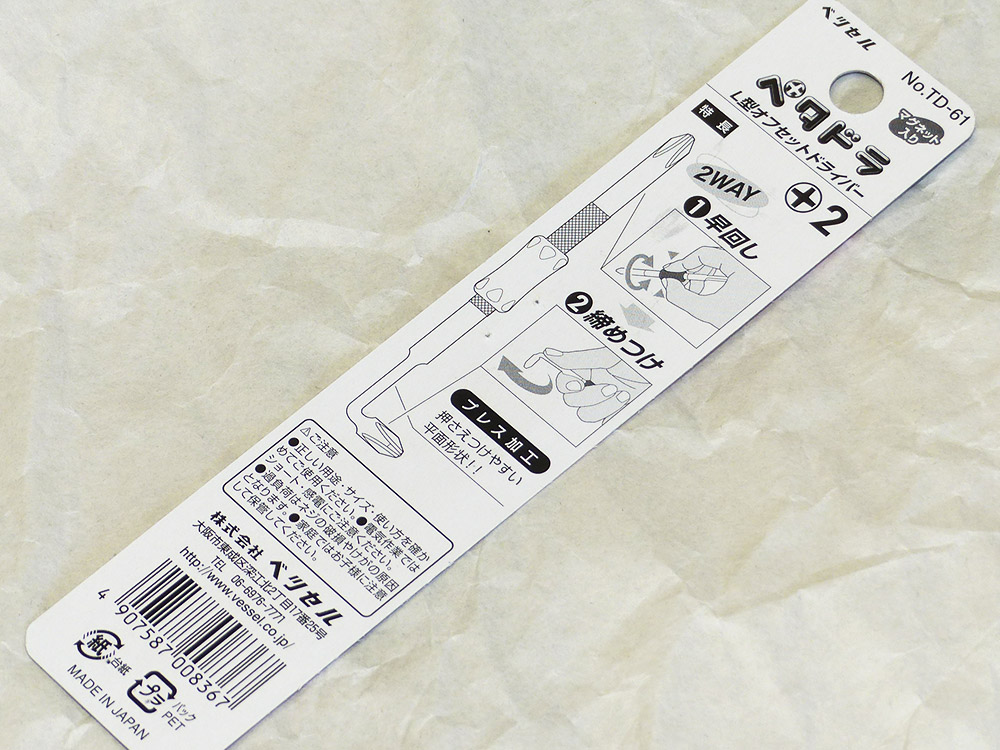

パッケージの裏面には早回しと締め付けでの使い分けが記載されています。

自転車の場合、ドライバーの登場シーンはディレーラーかVブレーキの調整ぐらい。どちらも力を必要とするような作業ではないから、充分戦力になってくれるでしょう。

上から、エマージェンシーツールから退役することになったプラスドライバーNo.1、ペタドラNo.2、下は家で作業するときに普段使っているプラスドライバーNo.2。

実はこれらは全部ベッセルのものです。

ベッセルはどこのホームセンターでも手に入る国産ブランドで、ドライバーでは有名なメーカー。

自分もこの黒いグリップのベッセルを使い始めて以来、ドライバーはベッセルと決めています。それぐらい使いやすく、信頼を置いています。

エマージェンシーツールに入れている5・4・3mmアーレンキー。ペタドラに交代して、かなりスペースの節約ができました。

エマージェンシーツールには折りたたみの携帯工具が一般的です。しかし、これが自分にはどうにも使いにくい。

出先で必要なものは限られているし、そんなに嵩張らないし、やっぱり使いやすい方が良いから。

カミさんと懸案だったイチゴ大福を手作りしました。

へたを切り取った紅ほっぺを餡子で包みます。

餡子は小豆の水煮200gにきび砂糖150g、塩少々で煮て作ります。

大福の皮は白玉粉150gにグラニュー糖75g、水225mlを加え電子レンジでチーン。

皮を薄くのばして上の写真の具を包み込んでできあがり。

いくつか包むとだんだん上手になってきます。上手くできたものも、そうでないものも全部で12個できました。

見てくれは悪いが、食べたらとてもおいしかった。家族からも大好評でした。

2015年3月25日 ももクロ

舞台「幕が上がる」先行購入権当選!

ももクロちゃん主演の映画「幕が上がる」の前売り券を購入したときに付いてきた「抽選キャンペーン券」で応募した、舞台版「幕が上がる」のチケット先行購入権の当選通知メールがきました。

2口応募したうちの1口だけが当たったようです。

実際のチケットの購入は、3月28日(土)10:00〜3月31日(火)23:59の間で、それまでに権利を行使しないと無効になってしまいます。

舞台「幕が上がる」は5月1日 (金) から5月24日 (日)まで、東京・六本木にある「Zepp ブルーシアター六本木」で開催されます。

去年西武ドームへ行って以来の久し振りの遠征です。

先行購入権が当たらなかったら4月4日からの一般販売で、多分先着順だと思うからチケットが取れる気がしていなかった。

これに行くために、ももクロちゃんのイベントのいくつかに参戦するのを我慢したので、当選は素直にうれしい。

演劇は、はるか昔に行った気がしますが、いつ行ったかもはや記憶にないくらい。そんな機会を与えてくれたももクロちゃんに感謝したい。

全出演者が発表されましたけど、ももクロちゃんと演劇部の女の子たちだけ。先生役がいません。

公開情報では「舞台はこの物語のある部分を掘り下げ、青春物語を紡ぎ出す予定です。舞台版は小説で描かれているある一時に焦点を当て、ドラマを更に掘り下げ、小説、映画では描かれていない彼女たちの心情を丁寧に描いていきます。」と記載されています。

どんなふうになるのだろうか?今から楽しみです。