最近ナンプレにはまっている。

ナンプレはナンバープレイスというアメリカ生まれのパズルだ。日本でニコリというパズル専門の出版社が「数独」と名付け紹介し、それから世界中に広まった。

ルールは簡単で、タテヨコ9×9のマスに1~9の数字を入れ、列、行、太枠で囲まれた3×3のブロック内に同じ数字が重複してはならない、というものだ。

最初に入っているヒントの数字から空マスを埋めていくのだが、ヒントによって難易度が左右され、なかなか奥が深い。

僕も最近始めたばかりなので偉そうなことは言えないが、初級レベルだと一定のセオリーで解けていく。だけど上級レベルになると一筋縄でいかない。

背理法っていうんですか?2つの数字の候補が入るマスに着目し、片方の数字が入ると仮定して解き進め、矛盾が生じたらもう一方の候補数字が正しという証明方法で解いていくやり方があるのだ。

鉛筆で書いてマスを埋めていく場合、この方法で矛盾が生じたら、これをやり出すところまで消しゴムで消して・・・みたいなことになるわけだ。

どこを埋めてきたか記憶力が良けりゃいいのだが、そう簡単でもないので、トレーシングペーパーを当てて、それで解いていくという技もあるらしい。

それもめんどくさいので、パズルを解くためだけのおバカなアプリをFLASHムービーで作ってみた。

名付けて「ナンプレ盤」(↓実際に動作します)。胡散臭そうでしょう?

このアプリの最大のメリットは、鉛筆の芯と消しゴムを消費しないこと(電力は消費する)。

矛盾が生じたら一手ずつ元に戻すことができ、完成したらチェックもしてくれるという優れもの(ただし間違っている場合は、間違っている場所を指摘してはくれない)。

パズルを解くためだけのアプリなので問題は実装していない。だから自分で本などからコピーしないといけない。さらに保存機能がないので、やり始めたら最後までやらないと全部消え去ってしまう、という仕様だ。

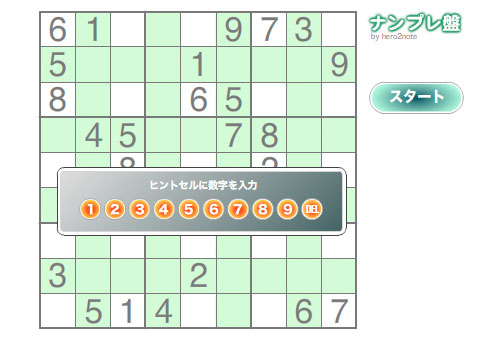

初期画面は空のセル(マス)だけの画面だ。最初はヒントを埋めて問題を作る。

セルをクリックするとテンキー(9までしかないけど)パネルが現れ、どれか数字を選ぶとセルに入力される。

間違えたときは、再度セルをクリックし、他の数字を選ぶか「DEL」ボタンで消すこともできる。

パネルのボタン以外の空白部をクリックすると、何もせずにパネルが閉じる。

問題ができたら「スタート」ボタンをクリックする。「スタート」ボタンをクリックしたら問題の修正はできないので、よく確認してから「スタート」ボタンをクリックしよう。

解答画面に切り替わり、グレーだったセル内の文字が黒く変化し選択できないようになる。

空セルをクリックするとテンキーパネルが現れるが、今度のパネルは上段が確定するときのキーで、下段が仮置きのメモ用キーだ。

使い方は先ほどと同様。仮置きの数字は入力した順に4桁までメモできる。

「取り消し」ボタンは、クリックするたびに一手前の状態に戻る。

戻るのは確定した数字のみ。仮置きの数字は前の状態に戻らない。

「最初から」ボタンは、すべての解答セルをクリアする。

クリックすると下の「リセット」ボタンと同様な確認ダイアログが現れる。本当にクリアするときは「いいよ」ボタンを、キャンセルするときは「いや~ん」ボタンをクリックする。

「リセット」ボタンは、問題も何もかもクリアして初期画面に戻る。

クリックすると下のように確認ダイアログが現れる。本当にリセットするときは「いいよ」ボタンを、キャンセルするときは「いや~ん」ボタンをクリックする。

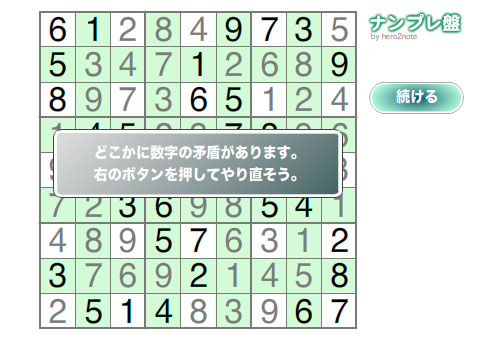

矛盾があればダイアログを表示し、「続ける」ボタンで問題に復帰できる。

各行、各列、各ブロックそれぞれで足し算し45になったらOKという判定しかしていないので、矛盾した場所の指摘はしてくれない。プログラムがめんどくさいので。

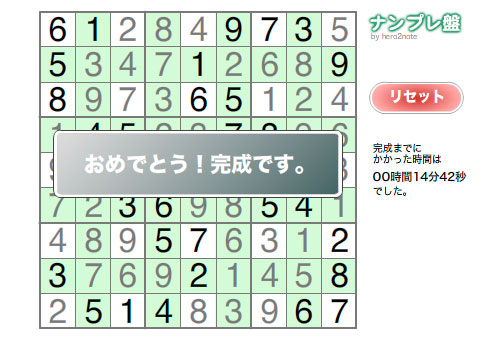

正解なら「おめでとう」メッセージと完成までにかかった時間を表示する。メッセージは数回点滅してから消える。消えたら本に数字を書き写すなりしてください。しなければ本はいつまでも新品のときのままだ。

「リセット」ボタンは解答画面のときと同じだ。

こんなアプリの需要があるかどうか疑問だが、そんな奇特な方のために「ナンプレ盤」をダウンロードできるようにリンクを貼った。フリーでお使いください。

・「ナンプレ盤」numpl-van.swf(numpl-van.zip/41KB)

<2011年2月17日追記>

バージョンアップしたので、こちらのエントリーからダウンロードください。

ZIPの圧縮ファイルだが、中身はただのSWFファイル(上に表示しているものと同じ)なのでWEBブラウザ画面にドロップすれば使えるはず。画面いっぱいのサイズで表示するので、お好きなサイズになるようブラウザの画面サイズを変えてください。

保存機能やリンクなどないので、とくに悪さをするようなことはないと思うが、万一の場合責任とれないのでご利用は自己責任でお願いいたします。また再配布やZIPファイルへの直リンクはご遠慮ください。

エンジョイ!ナンプレ!

2011年2月11日 ナンノ

ナンノ・アニバーサリー25thなど・・・

南野陽子さんのファンの方ならすでにご存知と思われるが、3つほど情報を書き留めておく。

1つめは、昨年予約受注生産でリリースされた「ナンノ・アニバーサリー25th」が、200セット限定でのアンコールプレスが決定し、予約を受け付けている。

商品のお届けは3月23日以降。限定数に達し次第、予約受付終了だそうだ。お申し込みはお早めに〜。

・Sony Music Shop「ナンノ・アニバーサリー25th アンコールプレス」

2つめは、「ナンノ・ボックス」のアンコールプレスの受付が、3月16日まで延長された。

現在の予約数は51%。金額が金額だから、なかなか敷居が高いね〜。

3つめは、Sony Music Shopに新曲「桜詩集」のビデオクリップが掲載されている。

1分35秒ほどの短いものだが、ナンノさん本人出演映像だ。3月9日までの期間限定公開のようなので、ご覧になりたい方はお早めに〜。

直リンクだとエラーになるので、下のリンク先で「桜詩集」ビデオクリップのバナーをクリックしてください。

8ミリ映画的映像で、Perfumeの「マカロニ」なイメージだった。

<おまけ>

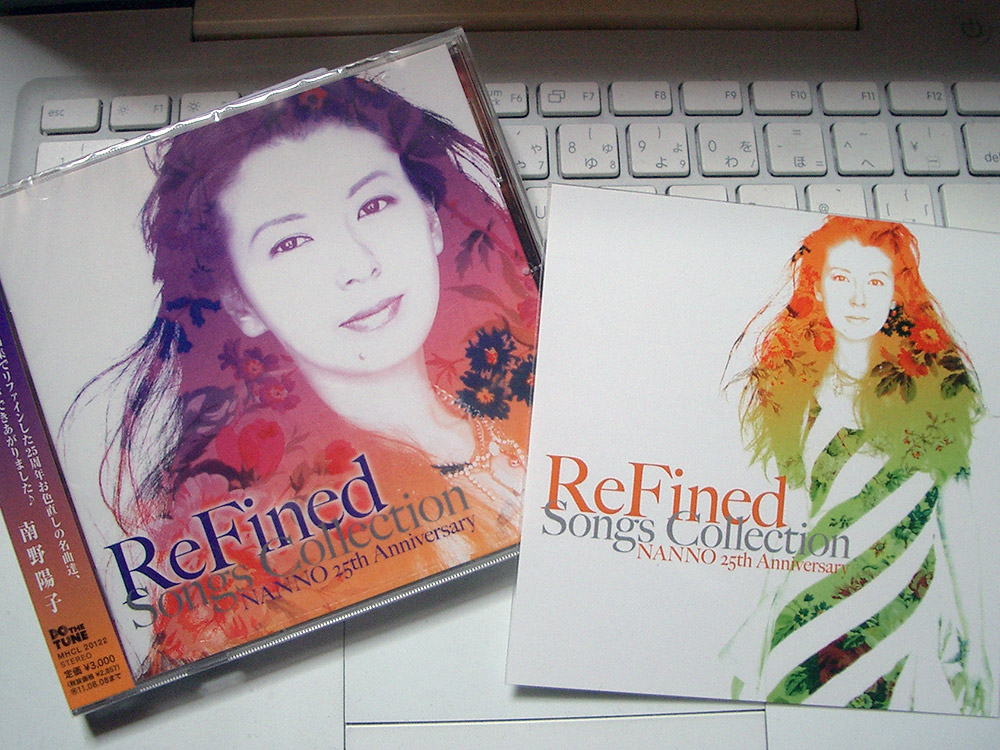

Sony Music Shopの「ReFined-Songs Collection」の商品ページには、まだ先着購入特典の「アナザージャケット」の記載があるね。

まだゲットできるのだろうか?手に入れたい方は問い合わせてはいかがですか?

2011年2月10日 ガジェット

HVT-BTLの暴走!

わが家のIO・data製地デジ&BSデジチューナー HVT-BTLが暴走した。

アマゾンのレビューでフリーズすると書かれていたのを購入前に読んでいたので驚きはしなかったが。

使用し始めてから約1ヶ月半。1日に8時間くらいは使っていると思う。

フリーズと言っても、テレビは普通に見ることはできる。ただリモコンが利かない。

まあ、リモコンが利かないと何もできないわけで。チャンネルも切り替えられないし、チューナーの電源を切ることもできない。

じゃあ、リモコンの具合が悪いのかというと、そうでもない。

リモコンは、3種類のカラーに色分けされている。

青はチューナーの電源のON/OFF。黒はチャンネルの切替とか番組表の表示などのチューナーのコントロール。そして、グレーはテレビ電源のON/OFFとか音量調整などのテレビ本体のコントロール。

それで、グレーのボタンはちゃんと利く。青と黒のボタンの反応がなくなる。

結局なすすべがないので、チューナーのACアダプターをコンセントから引っこ抜く。そして、また挿す。

何事もなかったように復帰する。

家族はリモコンが利かなくなってビックリしたみたい。そりゃそうだ。

チューナーが暴走するなんて、長いことテレビ見てるけど、そんな経験したことないもんね。

HVT-BTLについての情報はこちらもご覧いただくと参考になるかも d(^^)

2011年2月8日 ナンノ

届きました!ReFined-Songs Collection

明日2月9日は南野陽子さんの新譜「ReFined-Songs Collection」の発売日だが、予約していたCDがソニー・ミュージックから1日早く届けられた。

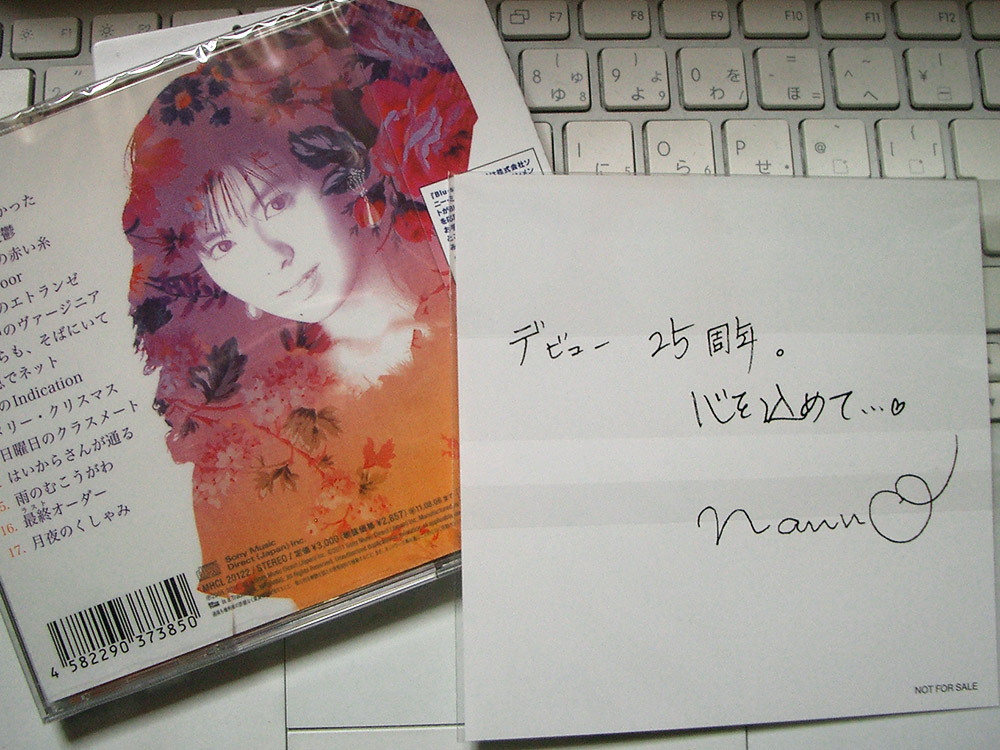

予約特典のアナザージャケットも同封されており、裏面にはナンノさん直筆のメッセージが印刷されていた。

実はまだ開封前で、これから聞かせていただく。

ネットでは同様にフラゲされたファンの方のブログもアップされ、その感動を伝えておられる。

「私の中のヴァージニア」は新録だとか。ホントですか!

2月14日夜7時からの「HEY!HEY!HEY!バレンタインデー2時間スペシャル」にゲスト出演するという情報もある。

楽しみだね〜。

2月6日(日)は自転車で養老まで行ってきた。

久し振りのロング(自分にとって)ライドだったので疲れた。

午前中は晴れていたのに、お昼を過ぎたらだんだん曇り模様。所によって雨もあるという天気予報ながら、13時22分に出発。とにかく行けるところまで行って、行けなきゃ引き返すつもり。

やっぱり曇りだとテンションもモチベーションも下がり気味。でもそんなに寒くないし、ここまで来たのだから、と結局目的地まで行っちゃった。

一応走行ルートは出発前にプランを立て、iPhoneにインプット済み。しかし、案の定初めての道で、かなり迷走した。やっぱりiPhoneは便利だね。予定ルートと現在地がすぐ分かるから。

だけど今日のように曇っていると、方角が分からなくなる。いや、晴れていても分からなくなる人だから、地図を見ても進行方向が分からなかったりする。

そんな時はコンパスで方角を確かめてから、もう一度地図を見る。ふむふむ、あっちか。

東海大橋は川下側にしか歩道がないので注意。

帰りは途中で真っ暗に。帰り着いたのは19時前だった。

最近は暗くなる時間に走っていなかったので、ライトを使うのは久し振り。

河川敷はiTP SA2 ElumaをMAX光量にして走行。やっぱり明るいね。振動で消えることもないし、買って正解だった。

ところが途中でバッテリーがなくなって、いきなり光量が1/3くらいに落ちてしまった。河川敷はMAX光量でないととばせないので、途中で予備のバッテリーと入れ替え。

全然参考にならないけど、実際はもっと明るい。本当に。

近所の小原橋の橋の下が工事中で、工事用の点滅赤ランプがキレイだった。

迷走距離:83.00km Av:20.20km/h