2016年7月26日 ももクロ

4回目の ANGEL EYES 継続特典

ももいろクローバーZのオフィシャルファンクラブ「ANGEL EYES」の継続手続きも今年で4回目になりました。

「弐桃兵Zピンズ」「壱桃兵Zピンズ」「上桃兵Zピンズ」と来た今年の継続特典は、「桃伍長Zピンズ」になって手元に届きました。

「桃伍長」ってなんと発音するんだろう?やっぱり「ももごちょう」?「とうごちょう」じゃおかしいよね?

ピンズは金成分が多くなって今までより偉そうになりました。

このデザインは陸上自衛隊の3曹と同じだけど、呼び方は軍隊風。来年はきっと「桃軍曹」だな?

2016年7月25日 パソコン

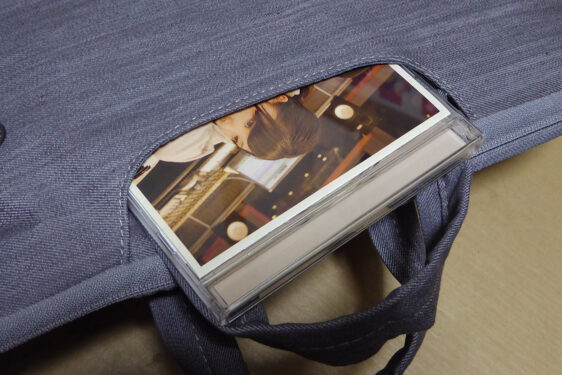

PLEMO デニム生地PCバッグ

先日手に入れた「ASUS VIVOBOOK R209HA」の保管用に、1,999円のPCバッグを購入しました。

購入したのは「PLEMO」というブランドのデニム生地のもの。

ファスナー付きのビニール袋にバッグだけが入っていて、タグとかメーカー名がわかるようなものは一切付いていません。

購入先はAmazonなのですが、「PCバッグ 11.6」で検索すると、似たバッグがいくつもヒットします。ブランドは違うのですが、よく見るとすごく似ているので、多分元は同じものと思います。

価格もまちまちで、ポケットの中の作りも違っていたり、微妙に仕様の違いがあります。

また、Amazonで掲載されているものは、マーケットプレイス商品だったりします。販売元をチェックすると海外業者の場合も多い。その場合、商品発送が海外からのケースも多く、手元に届くのに日数が掛かることもあります。評価などを見て、その辺を見極めることも重要です。

ちなみに自分が買ったものは、販売元は海外業者ですが、発送はAmazonからのもの。

こちらが表面。

「ASUS VIVOBOOK R209HA」は11.6インチサイズですが、13〜13.3インチ用を選びました。

PCを入れるだけならピッタリサイズで良かったのですが、このバッグはマチの寸法があまりなく、ACアダプターやマウスなども一緒に保管することを想定して、ワンサイズ上のバッグにしたのです。

他のブランドでは、11〜11.6インチ用、13〜13.3インチ用、15〜15.6インチ用の3サイズが用意されていますが、PLEMOには11〜11.6インチ用がラインナップされていません。

13〜13.3インチ用の実測参考サイズは、外寸:W約355mm×H約255mm×D約30mm、内寸:W約340mm×H約240mm×D約15mm。

カラーバリエーションはグレーとブルーがあり、写真のものはグレー。

Amazonの商品ページに掲載されているグレーはライトグレーに見えますが、実際はかなり濃い色。

他のブランドではもっと多くのカラーバリエーションがあったりします。自分は価格重視、発送元重視でチョイスした結果、このバッグになりました。

カラーバリエーションの写真をよく観察していると、底の部分の形状が違っていたりします。

この商品は裏表が1枚布で繋がっていて、角の形状が鋭角になっています。他のものでは角にアールが付いていて、形状や縫製が異なるようです。

好みの問題ですが、自分はこちらの形の方が良いように感じました。

上部に小さなポケットが付いていて、中には手提げ用のベルトが収納されています。不要なときはポケットに仕舞い、ブリーフケースやバッグインバッグとして使えます。

バリエーションでショルダーストラップ付きのものや手提げベルトもないものもあります。自分はちょっと価格の安い手提げオンリータイプにしました。

PCを入れるメインコンパートメントには、ちょっと豪華そうな金属のスライダーが2個付いています。

コンパートメントの中は起毛素材。クッション材の厚みが5〜6mmくらいありそうで、PCをやさしく守ってくれそうです。

PCよりワンサイズでかいので、左右や上に余裕ができています。

バッグの裏面には、大きめのポケットが用意されています。

ファスナーから下だけでなく、上の空間もポケットになっていて、収納力はたっぷり。

とりあえず、ACアダプターとマウス、SDカードリーダー付きUSBハブを入れてみました。

メインコンパートメントにもPCを入れて、上から見るとこんな感じ。

バッグサイズ=PCサイズなら、もっとパンパンになっているかも知れません。ワンサイズ大きいバッグなのでまだ余裕があり、カミさんはさらにポータブルHDDも一緒に入れて使っています。

ファスナーのスライダーはこんな感じで仕舞ます。

手提げベルトのポケットはバッグ両サイドにあります。

入口はCDケースを縦に入れられるくらいの大きさ。

入口が小さくマチもないから薄い物とか大きさの制限はあります。しかし、このポケットもバッグ全面が収納スペースになっているので、意外と収納力は高いかも。

表面が布素材なので水濡れには弱そう。自分の用途がPCを使わないときの保管用で、外へ持ち出すことは考えていません。

ということで、安い割にしっかりした造りなので、とりあえず満足。

本当の「海の日」は明後日だけど、海までサイクリングに行ってきました。

この3連休はずっと曇り空のようです。その中でも今日が一番気温が低そうでした。

途中今にも雨が降り出しそうな空模様をしていましたが、ウェザーニュースやYahoo!天気の雨雲レーダーを信じて、とにかく海を目指します。

今日のルートはエコパをかすめて県道403号をひたすら南下。中村の交差点を左折すると福田漁港へ一直線です。

福田漁港の「漁師のどんぶり屋」があった場所は、すっかり店の跡形もなく、本来の駐車場になっていました。

代わりに高台に「渚の交流館」ができていました。去年の12月や今年の3月に来た時はまだ工事中でしたが、いつの間にかオープンしていたようです。

駐輪場は津波避難タワー側の入口のすぐ脇にあります。スポーツバイク用のサイクルスタンドも設置されていました。

ちょっと高すぎるような気もしますが、やっぱり鉄棒と間違えるよね。

建物へは両サイドから入れるようになっています。

写真を撮り忘れましたが、海側にはテラスがあって食事ができるような席が並んでいました。

「漁師のどんぶり屋」は交流館の中に移転していました。

右脇の券売機で食券を買い、窓口に出すと番号札と引き替えてくれます。

奥の方にはカレーやパスタ、しらすピザ、エビフライなど洋食系メニューの「日陽(ひなた)」というお店もありました。

いつも海鮮丼を注文するので、きょうは海鮮チラシを注文。

番号札はメニューによって色分けされているようで、料理ができるとお店のおばさんが、「みどりの5番の方」と大きな声で呼んでくれます。

メインの丼の他は、お味噌汁に香の物やマカロニサラダなど。

海鮮チラシの具は、ブロック状にカットされたマグロ、サーモン、イカ、タマゴ、キュウリなど。

お店の営業時間は以前と変わり、月曜定休で10時半〜15時まで。7月18日(月・祝日)は営業するそうです。

きょうは11時半過ぎに行ったのだけど、「生しらす丼」は早々に売り切れていました。人気メニューはすぐになくなるので、15時まで営業しているからといって食事にありつけるとは限りません。

ご飯を食べた後、隣の津波避難タワーの中を見学してきました。

らせん階段で上へ昇ります。エレベーターとかはありません。

階段のところどころに段数が表示されていて、あとどれだけ上がらなければならないか分かります。

右側通行になっていましたけど、左側通行の方が良いのにって思いました。何故かというと、左側通行の方が一段の幅が狭いから昇るのがラクでしょ。避難するときはよりスピーディーだし。

タワーの内部。

窓から見下ろすと、意外と低いような気もしますが。

中には毛布やワンタッチトイレやトイレットペーパー、食料などが備蓄されていました。ところで「飲むおんせん」って何だ?

さらに屋上にも昇れます。

交流館を後にして、浜松御前崎自転車道の入口にやって来ました。

入口は交流館の北側にあるのですが、ちょっと場所がわかりにくいです。

入口から入ってしばらくは林道になっていて、こういう雰囲気が好きです。

林の向こうに津波避難タワーが覗いています。

自転車道から直接交流館へ行ける道がありません。自転車道の柵に切れ目があり、自転車を担いで降りられないこともないが、その先は砂利道です。整備された道が開通されることを望みます。

3連休なので自転車道が整備されていることを期待して来たのですが、果たしてこの先はどうだろう?

ところどころ、自転車道の切れ目で砂が被っていましたが、とにかく弁天大橋までは順調に走ることができました。

しかし、風車に近づいて来たら、自転車道はやっぱり砂に覆われていました。植物の張り方を見ると、どうも整備してないようだね。

この先進んでも経験上、絶対好転することはないので、少し戻って自転車道から離脱します。

最初の予定では浜岡まで行けたらと思っていましたが、この際大坂を経由して菊川堤防を北上することにしました。

予定が変わったので、菊川堤防の今まで走ったことがない上流を菊川市内まで遡ることにしたのだけど、道はあまり走る人がいないのか、草ボウボウだったり、一部未舗装だったり。

菊川市街まで来ると、青空も見えるようになってきました。

東名高速道路をくぐったところで菊川を離れ、菊川運動公園の前を経由して帰ってきました。

日焼け止めを塗っていたんだけど、唇だけ焼けたようで、ソーメンつゆがしみます。

迷走距離:61.68km Av:17.79km/h

2016年7月15日 雑記

【閲覧注意】フェイスハガー

カミさんから「カメラを持って来い」と呼び出しがありました。

行ってみたら、階段の隅にフェイスハガーみたいなのが死んでいました。

フェイスハガーというのは映画「エイリアン」に出てくる、エイリアンの卵から飛び出て、宇宙服を着ていた船員の顔に張り付いた、エイリアンの中間体のこと。

よく見たら(よく見なくても)アシダカグモの抜け殻でした。

写真は頭が下になっています。大きさがわかりにくいが、それなりのサイズがあった。脱皮してもっとデカくなっていることだろう。

大きさの比較できるものと一緒に撮っておけば良かった。

お腹の方から撮った写真。

この記事を書いていたら、テレビで「キッコーマン 具麺(グーメン)ソース あまから肉ぶっかけ」自主回収のニュースが流れていました。

クモが入っていたそうですが、ニュースでは全長7cmのアシダカグモと言っていました。

クモの体長は胴体部分の頭からお尻までを測るようですが、そこが7cmならかなりデカイ。胴体の長さか、脚を広げた長さか気になる、気になります。

2016年7月14日 パソコン

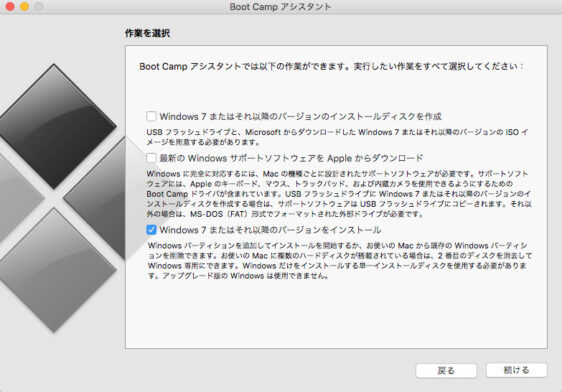

BOOTCAMPパーティションを削除

ノートパソコンASUS R209HAを買ったので、iMacにあるWindowsは必要なくなりました。

Windowsは「BOOTCAMPアシスタント」でインストールしたので、この「BOOTCAMPアシスタント」を使ってパーティションもろとも削除することにしました。

削除するとBOOTCAMPパーティションは、元のハードディスクのパーティションとマージされ一体となります。つまり「Macintosh HD」を分割してBOOTCAMPパーティションを作った場合、元の「Macintosh HD」に吸収合併されるのです。

もちろん元の「Macintosh HD」には何の影響も与えない。ただ空き容量が増えるだけです。

上の写真はWindowsを削除したあとのものなので内容が異なりますが、Mac上にBOOTCAMPパーティションが存在すると、一番下の項目が「Windows 7 またはそれ以降のバージョンを削除」になります。

「Windows 7 またはそれ以降のバージョンを削除」を選択して、「続ける」をクリック。次の画面で「復元」をクリックすると、正常な状態であれば進行状況を示すバーが伸びていき、デスクトップ上のBOOTCAMPパーティションが消え、終了します。

自分の場合は「ファイルシステムの検証中にエラーが起きました。リカバリーモードで再起動し、ディスクユーティリティで〜」と、ダイアログが出て削除できませんでした。

そもそもリカバリーモードってなんやねん?

調べたら、再起動時に 「Command+R」キーを押したままにして起動したときの状態で、立ち上がるとユーティリティーメニューが表示される。

メニューの中から「ディスクユーティリティ」を実行し、ドライブを選択してから、「First Aid」ボタンを押すと、ドライブの修復が行われます。

修復が完了したら「ディスクユーティリティ」を終了し、通常状態で再起動。「BOOTCAMPアシスタント」でもう一度復元すると、今度はきれいにBOOTCAMPパーティションを削除できました。

自分の場合、リカバリーモードでする前に「ディスクユーティリティ」で修復しても、復元することはできませんでした。

「First Aid」実行中に詳細表示させると、ファイルの数が一致しないというエラーのよう。リカバリーモードじゃないと修復できないようです。