8月13日(日)は、久し振りに90kmオーバーの距離を走ってきました。

ひょっとして100kmオーバーもあるかもと期待して出発しましたけど、やっぱり久し振りすぎて、後半そこまで頑張る気力が残っていませんでした。

行き先は8年振りの大井川「リバティ」と吉田町から御前崎へ向かう太平洋岸自転車道。

金谷までは菊川〜富士山静岡空港経由。

国道1号の下道を行くルートもありますが、坂とか交通量とかあまり気が進まない。このルートは多少遠回りにはなるし、地味な上り坂が続くけどクルマの通りが少ないから気楽に走れます。

新金谷駅や蓬莱橋にも寄って、大井川マラソンコース「リバティ」を下り、吉田町から太平洋岸自転車道に入ります。須々木IC東まで行って自転車道から離脱し、県道239号、県道37号を通って帰ってくるルートを設定しました。

例によって全行程録画に挑戦。動画は6時間13分くらい撮れ、前後編24分程度にまとめました。

前編:掛川〜大井川「リバティ」

後編:太平洋岸自転車道〜掛川

HDR-AS100Vはモバイルバッテリー「RAVPOWER RP-PB17」から給電。

今回6時間以上撮影したのですけど、満充電したのは前回の粟ヶ岳に行く前なので、8時間は余裕でバッテリーが保つ実績ができました。

走行しながらの撮影だし、曇り基調の晴れ間が時々のぞく天候なので、カメラには比較的優しい環境かも知れないが、熱暴走とか止まっちゃうようなトラブルなし。

踏切の方からジェームス号のお顔を拝むことができました。トーマスはかなり奥の方だったし、人多過ぎでベストポジションが得られず断念。

蓬莱橋。HDR-AS100V撮りっぱなし。バッテリーは後ろのトップチューブバッグの中。

8年前もここで写真を撮りました。

金谷や大井川は、さすがに自転車乗りの多いこと。だけど、こちらから挨拶しても誰も返してくれなかったし、向こうから挨拶してくることもなし。粟ヶ岳ではみんな返してくれたのに、大井川の人は冷たい。

県道37号はあまり走らないのですけど、道の雰囲気が知多半島に似ていてノスタルジー。とくにジョイフルを見つけて、友人たちと三河湾一周をしたときのことを思い出しました。

迷走距離:95.84km Av:17.60km/h

2017年8月2日 DIY

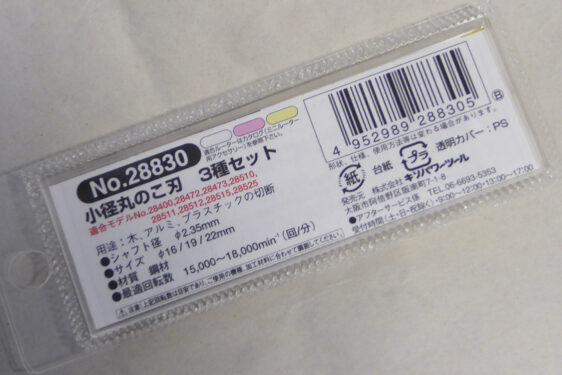

ミニルーター用丸ノコ刃

先日DIYしたサイクロン集じん機。100均商品の加工にミニルーターが大活躍しました。

ミニルーター自体は大昔にコーナンで買ったものですが、ポリプロピレンをカットするために「ミニルーター用丸ノコ刃」を新たに入手しました。

ポリプロピレンは粘りけがあり、カッターやハンドソーではなかなか作業がはかどりませんでした。

ミニルーターがあることを思い出し、これ用の丸ノコ刃があるか調べたら、やっぱりこれが世の中にはあるんですな。

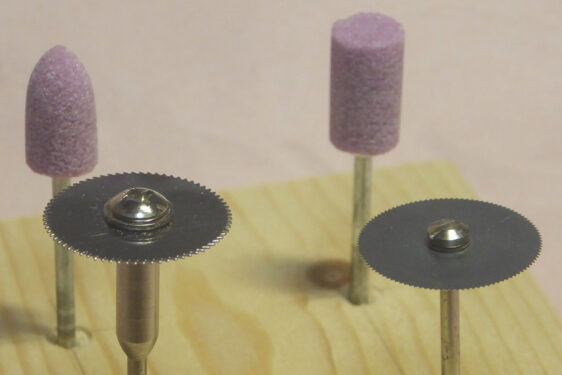

ダイソーにも「切断セット」としてダイヤモンドカッターや切断砥石との3点セットでありました。

この商品は丸ノコ刃を取り付ける軸、つまりマンドレルは別売になっています。

ついでに仕上げ用に軸付砥石も買ってきました。これはなかなか活躍してくれました。

手持ちのミニルーターは軸径2.35mmなのでサイズはバッチリ。

ダイソーへ行ったついでに寄ったカインズホームにあった「プロクソン・小型丸のこ刃 No.28830」もゲット。

これは980円しましたが、直径16、19、22mmの3種セットで、マンドレルも付属します。

ダイソーの丸ノコ刃(写真左)は厚さ0.5mm。プロクソンの丸ノコ刃(写真右)は手持ちのデジタルノギスで計測不能な程度(たぶん0.1mm)薄い。

刃数も一目瞭然、プロクソンはかなり細かい(写真はノコ刃の取り付け方向が誤り)。

実際の作業では、ポリプロピレンには薄い方がよく切断でき、ダイソーの活躍する場がありませんでした。

2017年8月2日 ウェア

ぶんぶく・バンダナ&フットクリップ

以前にブログで紹介した「おくすりパンチ」の「ぶんぶく」さんから、迷彩柄のバンダナとフットクリップをいただいたのでご紹介します。

バンダナは「エルバン」という商品名で、素材は綿100%。

一般的なバンダナは真四角ですが、これは手ぬぐいのような長四角。

サイズは、34cm×79cmくらいで、長手方向が一般的な手ぬぐいよりちょっと短い。

使用感は、まあ普通の手ぬぐい。

普段自分はワークマンのバンダナキャップをヘルメットの下に着けています。それで、一番問題となるところは後頭部の結び目なのです。

手ぬぐいだと結び目が大きくなってしまうためヘルメットと干渉しやすくなり、ヘルメットを後ろから前方へ持ち上げるような状態になってしまいます。

愛用のヘルメットには「OGK Kabuto Bit Visor-V」という庇を着けています。

後ろからヘルメットを持ち上げられると前方を庇越しに見る格好になって、あまり具合が良くない。

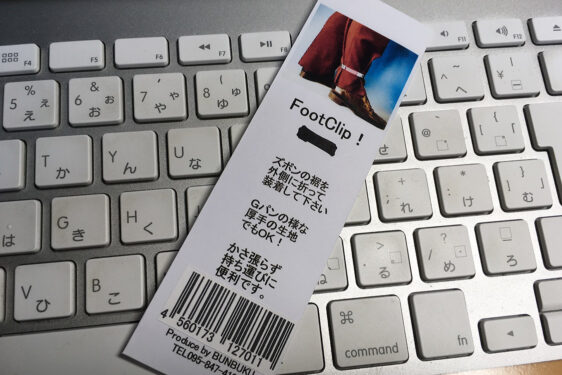

フットクリップは、いわゆる裾バンドです。

紺色の部分は伸縮性のある生地で、両端がクリップになっていてズボンの裾を挟み込んで使用します。

樹脂パーツとリング状の金具でズボンを挟み、生地が傷みにくいような配慮がされています。

自分は裾バンドはオーストリッチのこんなのやこんなのを使っています。

マジックテープで巻き付けるタイプで幅広なのが好きだというのもありますが、装着に手間がなく、外したときは自転車のフレームに巻き付けとけば持ち運ぶ必要もないからです。

本来の用途とは違いますが、ストールを前でまとめるのにちょうど良いと、カミさんが気に入って毎日使っています。

自転車乗り向けよりもファッションアイテムとして訴求した方が良いかも。

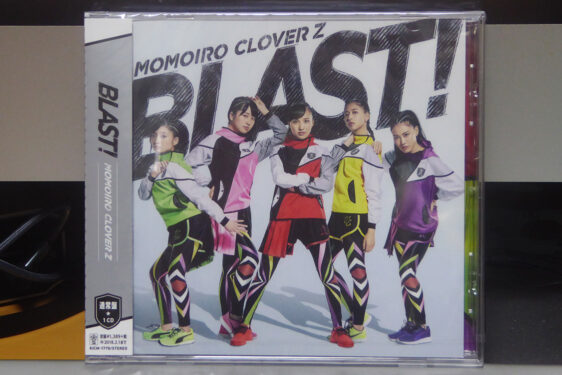

明日8月2日(水)はももいろクローバーZのニューシングル「BLAST!」の発売日。

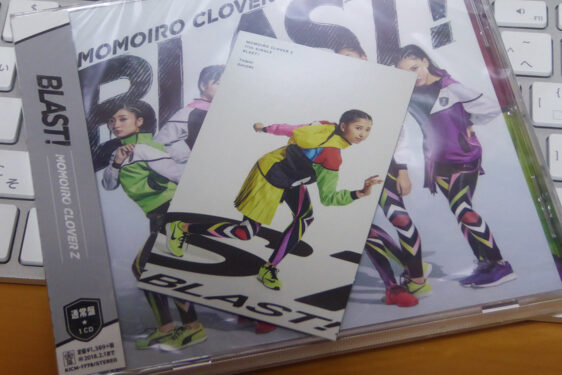

そして今日、HMVで予約していた「BLAST!」をミニストップへ行ってフラゲしてきました。

いつもどおり新曲全部入りの通常盤をゲット。

なんと5曲入りと思ったら、「Survival of the Fittest -interlude-」は48秒ほどの曲で、発売前のプロモーションでは「BLAST!」のイントロダクションのような感じで流されていました。

作詞はサイプレス上野さんで、夏菜子ちゃんの語りで構成され、MVも試合前のボクサーのよう。

「BLAST!」のMVはダイジェストではなくてフルコーラスで、しかもFHD品質という太っ腹。

著名なアスリートも多数出演し、エキストラも盛りだくさんの豪華版。見終わった印象はほとんど織田信成さんにもっていかれている気もしますが。

舞台はオリンピックをイメージした架空のスポーツ大会「FUKAYA 2020」。

「FUKAYA」は撮影を行ったのが「深谷市総合体育館(深谷ビッグタートル)」だからで、深谷市のゆるキャラ「ふっかちゃん」もMVに登場している。

作詞・作曲・編曲ともinvisible mannersで、オリンピック特番のイメージソングでも良い感じ。

「BLAST!」の意味は「爆破、爆風、風、疾風、爆破する」。ちなみに歌詞中の「Grasp」は「掴む、握る、捕らえる」など。

ジャケットの裏は、高城れにちゃんから専有面積が狭いとクレームがあがったデザイン。

CDの1曲目は作詞・作曲・編曲が前山田健一さんの「Yum-Yum!」。

CD中この曲だけ毛色が違っていて、食べることがテーマになっています。なんだか日頃ももクロの楽屋で起きているであろうワチャワチャな雰囲気。

4曲目はヤンキーズの田中将大選手が登板するときに今年から流されている「何時だって挑戦者」。2014年から毎年新曲が田中選手のために作られています。

5曲目は「境界のペンデュラム」。高城れにちゃんがメインでフィーチャーされたれにちゃん曲。

CDには各曲のOff Vocal versionも収録されていますが、歌なしで聞くと印象ががらりと変わります。とてもアイドルの歌う曲には聞こえません。

「BLAST!」はHMVで予約したので、予約特典のカードは玉井詩織ちゃん。

届いた封筒からCDを出したときにカードがなくて焦ったが、袋の底の方に転がっていました。今までCDに貼り付けられたりしていたから、バラで入っているとは思いませんでした。

最近CDはAmazonで買わなくなりました。送料2,000円の壁もありますが、何故か先行予約特典付きだと値段が高い。その点HMVやセブンネットは分け隔てがない。

これから発売されるあーりんやPerfumeの新譜はセブンネットに予約していますけど、「BLAST!」はHMVから購入しました。

それは「Loppi・HMV限定 オリジナルリストバンドポーチ付きセット」があったから。

バンドポーチは、ファスナーを開けると小銭やカギなどを入れられるようになっています。

サイクリングの時に着けていくと便利かも。

一応Amazonのアフィを張っておきますけど、先行特典付きが他のお安いところでまだ残っていたらそちらでの購入をお勧め。

7月30日(日)は1日中曇りという天気予報。雨の心配はなさそうなので、掛川の北東方面と菊川の倉沢を回るサイクリングをしてきました。

日坂宿から粟ヶ岳の「東山いっぷく処」まで登り、粟ヶ岳の頂上には行かず、その店先を通過。

グルッと回って上倉沢に降りてきます。そして菊川市街を経由して帰ってくるルートです。

粟ヶ岳は地元のサイクリストの間ではちょっと有名なヒルクライムスポット。2,000回も頂上に登っているというような猛者もいるらしい。

ヒルクライムは超苦手なので、できれば避けてしまいたい。

しかし、「いつかは登らなきゃいけないのだろうか?」と、変な義務感がプレッシャー。

YouTubeで、御前崎マリンパークをデポ地にして粟ヶ岳にサイクリングしたという動画を見ました。

走行ルートは細かく描写はされていませんが、マリンパークから牧之原市の方へ進んだようです。そして「東山いっぷく処」には北側から到着していました。

ルートラボで調べてみると、今回走ったルートが定番としてあるようです。

そこで、粟ヶ岳には登ら(登れ)ないが、下見がてら「東山いっぷく処」まで登ってみて、金谷に抜けるルートを走ってみることにしました。

今回のサイクリングも全行程録画をしてきました。はずだったのだが、スタート地点からはす池までの間が撮れていませんでした。

自分的には粟ヶ岳の登りがメインイベントだったのですが、ずっと登りでモタモタしているため絵にならないので編集カット。

代わりに上倉沢までの長い下り坂を4分強のノーカット。このシーンがメイン扱いになってしまいました。一応再生スピードを2割増量して迫力アップ?

掛川市水道事業所横のはす池のはすの花。この前は昼前に来ましたが、この日は朝早かったのできれいな花が見られました。

日坂宿から東山いっぷく処まで、地味なアップダウンを繰り返しながら徐々に登っていきます。

東山いっぷく処に着くまでにギアを使い果たしてしまっていて、自分には粟ヶ岳は百年早い気分。

東山いっぷく処にはサイクルスタンドも常備されていました。

ここが粟ヶ岳ヒルクライムのタイムトライアルスタートポイント。フィニッシュポイントは頂上にある駐車場だそうな。

先日見たムービーでは17分ちょっとで登っていました。そのムービーでは画面に走行速度や傾斜度なども表示されていて、超高速。

それくらいの脚力があればヒルクライムも楽しいんだろうなぁ。

「東山いっぷく処」の先もまだまだ上り坂が続く。頑張って登ると撮影スポットがあります。そこで撮った粟ヶ岳の「茶」文字。

下にあるソーラーパネルが景観を損ねて残念。

この先もしばらく上り坂が続き、山が開けるとやっと下り坂が現れます。下って登ってを繰り返すと周囲は茶畑が広がります。

代わり映えのしない景色が続くが、いつの間にか菊川坂の下り口に到着。

右折して県道234号に入ると、一気に下って倉沢へ。さらに進むともう菊川駅周辺です。

今日も朝7時半頃に出発した。菊川駅の遠鉄ストアに着いたのは9時18分。開店時刻が9時半でまだオープン前。思いの外に早く着きました。

あんまり早く帰りたくなかったので途中でルートを変更。菊川運動公園を経由して、ベイシアでご褒美のアイス「明治チョコレートアイスパフェ」を食べてきました。

走ったコースがサイクリストのメッカだったことや、走った時刻が早いから大勢の自転車乗りに出会いました。ほとんど対面なんですが、挨拶するともれなく返礼してくれてうれしい。

そして、久し振りに月間積算走行距離300kmをオーバーしました。2013年4月以来でした。

迷走距離:41.38km Av:17.61km/h