2017年4月27日 DIY

マキタ・仕上げサンダ BO3710

日曜大工初心者が最初に購入すべき電動工具であるというインパクトドライバ、電動サンダ、電動丸ノコのうち、「マキタ・充電式インパクトドライバ TD090DWX」と一緒に「マキタ・仕上げサンダ BO3710」を購入しました。

今度作る棚は仕上げにニス塗りまでする予定なのです。

電動丸ノコは候補まで絞り込んだのですが、以前は人のものではあるが普通に使えていたのですが、どうしても危険性ばかりが頭をよぎって踏み切ることができませんでした。

どうしても必要になったら、より安全なスライド丸ノコを手に入れたい。電動丸ノコの方が汎用性が高いのはわかっていますが、怖いものは仕方ない。

Amazonの商品ページに「梱包ダンボールに入れず、発送ラベルを直接商品の外装パッケージに貼った状態でのお届け」と書かれていましたが、実際はAmazonの段ボール箱に入って届けられました。

インパクトドライバと一緒に購入したと書きましたが、実際は数時間のタイムラグをおいて別々に注文したのです。

電動サンダを注文するときにインパクトドライバが在庫切れで「1〜2週間後のお届け」になっていたから単独で注文したら、その数時間後に在庫が復活していたのでした。

パッケージの中は、取扱説明書と電動サンダ本体、付属のサンドペーパー(#60、#120、#240各2枚ずつ)、ダストバッグ。

Amazonのレビューでは音が静かとか書かれていましたが、未経験の工具なのでいかばかりか?

いろんな情報を収集すると、なんとなくこいつでも十分騒がしいような気配が濃厚。騒がしい製品の中でも静かぐらいの気持ちでいた方が良さそうです。

BO3710は製品群としてはプロ用に分類されています。アマチュアDIY用としてM931という製品も用意されていますが、ボディーカラーが明るいグリーンになるだけで仕様の違いがわかりません。

ホームセンターだとM931しか見かけませんが、AmazonではBO3710の方が何故かお安かった。

サンドペーパーで木材を仕上げると削りクズがすごいらしい。だからこの製品には削りクズを吸い取ってくれる機能が付いています。

ダストバッグは本体後部のノズルに差し込むだけ。ノズルにはOリングが付いていて、それだけで問題ないようです。

というより、全部の削りクズを吸い取れるわけではないようですから問題ないのでしょう。

たぶん研磨作業は室内ではできないだろうな。パソコンとかあるから外でやるしかないけど、遠州は風が強いのだ。

ツチノコのように見える胴体のお腹に付いているのがスイッチの引き金。引き金を引くと電源が入り、離すと止まります。

長時間使うときは、引き金の上の丸いロックボタンを押し込むと引き金から指を離すことができます。止めるときは引き金を引くとロックボタンが戻り、そのまま引き金を離します。

サンドペーパーは前部のペーパークランプレバーを押し下げ、クランプの間に挟みます。

同様に後部のクランプの間にも挟む。

底部には柔らかいパッドが付き、集塵用の吸い込み穴があいています。

付属のサンドペーパーには穴が明いていて、穴の位置を合わせてサンドペーパーを取り付けます。

パッドは木材の角などを何度も磨いていると次第にへこんだりするようです。パッドは補修部品が用意されています。

付属のサンドペーパー。

市販のサンドペーパーを使用する場合は、パンチプレートがオプションで用意されていて、それで穴をあけます。

ちなみに穴を開けるときは、ペーパーを装着してからパンチプレートを置き、「えいやっ」とぶっ差して穴をあけるようです。

サンドペーパーにポリネットとかメッシュ研磨シートと呼ばれるものが目詰まりしなくて良い、と聞いたのでジャンボエンチョーという静岡では有名なホームセンターで買ってきました。

ダイソーでも同種のものを見たので挑戦しても良いかも。

とりあえず#120、#240、#400を1枚ずつゲットしてきました。

BO3710の必要ペーパーサイズは93mm×230mmなので、これ1枚で3枚取れます。1枚税込み198円で、しかも両面使えるからすごくリーズナブル。

ネットで買うと送料加算ですごく高い。ちなみにカインズホームは同じようなものが298円でした。

メッシュなので当然スケスケ。これなら穴をあけなくても吸い込んでくれそうな気がします。

心配なのは、ペーパーのように柔らかくないから、ちゃんとクランプできるかどうか。

BO3710もマーケットプレイスで激安価格で何度も出品されています。ちょっと心配な業者ぽいのでご注意。できればAmazon発送のものが安心です。

2017年4月27日 DIY

マキタ・充電式インパクトドライバ TD090DWX

ちょっと前からちょいちょい仕事部屋の棚製作の計画をほのめかしつつ、日曜大工に興味が出てきたみたいなことを書いています。

最近YouTubeで見ている初心者向けDIY教室ムービーで、まず最初に電動丸ノコ、インパクトドライバ、電動サンダの3種の電動工具を揃えようと紹介されていました。

で、冒頭に書いた棚はもう構想3年、最初のプランから10案まで変遷していて、ついこないだ最終案を決定し、棚板を調達してきました。

そして、パイナップルを部屋から外へ追い出したらスペースが若干広くなるから、いよいよ計画を実行しようと、ゴールデンウィーク前に電気工具を買っちゃった。

買ったインパクトドライバは、「マキタ・充電式インパクトドライバ TD090DWX」。

TD090DWXは本体カラーがマキタブルー。色違いでホワイトのTD090DWXWもラインナップされていますが、やっぱりマキタならブルーにこだわりたい。

TD090DWXは本体にバッテリー2個、充電器、ケース付きのセット品。バッテリーが1個だけのセット品やバッテリーなしの本体だけのものもあります。

買ったのはAmazonだけど、ケースむき出しで段ボール箱に梱包されてやって来ました。

ケースの中は、取扱説明書、インパクトドライバ本体、バッテリー、充電器、プラスチックケース、ホルスター、長さ65mmのNo.2プラスビット1本。

もう1個のバッテリーは最初から本体に装填されています。

付属ビットは1本きりなので、必要に応じて他のサイズのドライバビットや、穴あけするならドリルビットを別に用意しなくちゃいけない。

本体形状はガンタイプで、持ち手の中にバッテリーが挿入されています。

締め付けトルクは90N・m。コーススレッドなら22〜90mmに対応しています。

動作は普通の電動ドライバと同じで、引き金を引くとスイッチが入り回転し、離せば止まります。

回転数は最大2,400回転/分ですが、引き金の引き加減によって回転数が可変するみたい。

正逆転切替レバーは、上の写真の状態のようにこちら側に飛び出していれば正転、レバーを押し込んだ状態で逆転します。切替レバーが中間位置にあると引き金が引けなくなります。

バッテリーは10.8V1.3Ahリチウムイオン電池。1回の充電でラワン材に3.8×45mmの木ねじを約170本締め付けられる。ちなみに充電は約50分かかります。

この機種を決めるときに、近い価格帯の中から同じ10.8Vバッテリーシリーズで、プロ用インパクトドライバと同じように持ち手の下に四角いバッテリーを接続するタイプのTD110Dや14.4VバッテリーのM697Dと比較しました。

12VバッテリーのM694Dも存在しますが、これはバッテリーがニカドなので最初から除外。

ニカドはバッテリーの保ちとか、寿命自体も短いとか、継ぎ足し充電できないとか良いことない。

バッテリーの保ちや能力では他機種の方が高いですが、重量や取り回しのしやすさ、それと自分が作るであろう制作物の規模、そして購入価格を考慮してTD090Dに決定しました。

引き金を引くとLEDランプが点灯します。暗いところでの作業に威力を発揮しそうだ。

引き金を離すとしばらくして消灯します。

持ち手はラバーコーティングされ、太さ的にも手にしっかりなじんで持ちやすい。

重量はバッテリー込みで実測919g。ちなみにTD110Dは1.0kg、M697Dは1.2kg。

1kgを切っていても持てばそれなりにズシリとした重みがあります。これを何度も上下すればもはや鉄アレイ状態。軽いに越したことはないだろう。

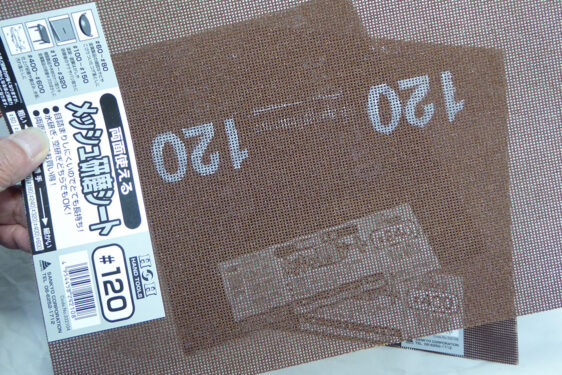

付属の充電器はDC10WA。

10.8VのBL1013バッテリーと7.2VのBL7010バッテリーに対応しています。

表示ライトは、電源プラグをコンセントに入れると緑点滅。バッテリー充電中は赤点灯。充電完了で緑点灯に切り替わります。

バッテリー挿入時にバッテリーの温度が高い場合は赤点滅。温度が下がると充電を開始します。

充電開始後、緑と赤を交互に点滅する場合やバッテリーを挿入しても緑点滅の場合はバッテリー寿命かゴミ詰まりなど。

TD090Dにはホルスターが付属します。

TD090Dを選んだのにはホルスターが付属していること、作業中の軽快感が期待できそうだなと思ったところもあります。

ベルトはスナップで外すことができ、ドライバ本体が抜けないようにすることができます。

ホルスターの裏側にベルト通しがあり、腰にぶら下げることができます。

付属の小物入れ用プラスチックケース。

中は2段式。上段の左手前のブロックだけ深く、底は半円状になっていて、持っていないけどホルソーとか入りそうです。

上段を抜いた下段には何を入れよう?

収納ケースは、一番上の写真の商品写真ラベルが貼られた側が底側で、フタ側には「makita」のロゴマークがドーンと入っています。

しっかりしたバックルが付いていて、簡単に開いたりしなさそう。

内部は薄い間仕切りだけ。ドライバの動き止め用スポンジは両面テープ貼り。

最小にフタを開けたときに、スポンジが剥がれていてドライバにくっついていました。簡単に剥がれる。同じようなスポンジがフタの内側にもあり、ドライバを挟む状態で貼り付けられています。

手持ちの電動ドライバを入れてみました。当然専用品ではないので間仕切りにつかえて入りませんが、間仕切りをカットしたら入れられそう。

間仕切りはとても薄いのでそんなに苦労しないで取ることができそうです。

実は、この収納ケースAmazonとかでケースだけ購入できます。同じサイズのケースを棚に並べて工具整理できたら格好いい。

厚さに限界はありますが、間仕切りが簡単に加工しやすそうだから汎用性あるかも。

実際に使用した感想はまた後日報告します。

ところで、この製品や一緒に購入した電動工具を購入するとき、しばらく時間を掛けてウォッチしていました。もちろんAmazonだけでなく他のサイトやリアル店舗も含めて。

その時に思わずポッチとしたくなるような激安価格になっているときがAmazonでありました。

そういう激安価格はマーケットプレイス業者が販売発送する商品で、業者をチェックすると住所など連絡先も表示していないような業者だったりしました。

最近になってAmazonマーケットプレイス詐欺のニュースを見かけるようになりました。

それは、商品を購入しても商品は送られてこず、逆に購入者の住所や電話番号、名前などを収集し、それらをマーケットプレイスのプロフィールにして悪事に利用されるというものです。

住所や責任者の名前もあり、Google Mapのストリートビューで実在が確認できる業者があったとしても、もしかしたらそうやってだまし取られた購入者の住所・氏名かも知れないのです。

もし自分の住所・氏名が不正利用されたら、詐欺にあった利用者から苦情や問い合わせの電話を受けることになります。身に覚えのないことで訴訟を起こされるかも知れないのです。

防衛策は、不安になるくらいの激安価格には手を出さない。手を出すならまともな品が送られてくるかわからないが、Amazonが発送する商品に限定すること。

以前中国発送の商品を購入したことがあります。その時はちゃんと商品が届けられましたが、今後は絶対に気をつけなければならない。Amazonはもはや安全ではないのだ。

今回はもちろん激安価格にはぐっと我慢して、Amazon販売発送のものを購入しました。

2017年4月26日 DIY

ダイソー・F型クランプを改善

日曜大具の補助ツールとして購入した「ダイソー・F型クランプ」。

安くて便利な必需品なんですけど、木材を挟む部分に付いている先端の樹脂パーツが外れやすい。

丸い方は外れないのですが、もう一方が外れやすい、というよりももれなくすぐ外れます。

そのうち気付かないうちに行方不明になりそうです。

前回購入した6本にプラスして、さらに6本追加購入したのを機に、接着剤でくっつけて逃げていかないように固定することにしました。

クランプに付いている商品ラベルには、金属部とグリップの材質しか記載がありませんが、樹脂パーツは見るからにポリエチレンかポリプロピレンくさい。

ポリエチレンやポリプロピレンは、プラスチック対応を謳う普通の接着剤ではくっつかないのです。

で、ほぼすべての材料をくっつけてしまう超強力接着剤を買ってきました。コニシの製品で「プレミアム・ソフト・ウルトラ多用途SU」というものです。

パッケージにも「迷ったらコレ!いろいろな用途に!」と書いてあります。

パッケージの中身はチューブ本体とキャップ、接着剤を塗り広げるヘラ。

チューブとキャップはバラバラで入っていて、使用する直前にキャップをチューブに押し込むと穴が明きます。

ヘラは中央部を押し出すとこの部分が脚になって、ヘラを机の上などに置いたときに先端が浮いて接触しないような構造になっています。

ほぼすべてのものに対応していますが、フッ素樹脂、貴金属、高価商品は接着NGと記載されています。貴金属、高価商品はほんとはくっつくかも知れないが責任持てないからだろうな。

ポリエチレンやポリプロピレンと金属の接着は二重丸なので、今回の用途にはバッチリです。

接着剤を厚く塗りすぎるとかえって接着力が弱いようです。

パッケージの表面にも記載がありますが、注意点は「完全硬化後は弾力性のあるゴム状」であること。「硬化後も粘着性が残ります」とも書かれています。

接着剤がはみ出していると後からベタベタしそうだから、その点を注意して塗った方が良さそうです。

クランプの樹脂パーツを外し、金属部後端を残すような状態で接着剤を塗り広げます。

樹脂パーツは金属部の前方から突っ込むような状態でしか挿入できないので、あんまり後ろの方まで接着剤をつけておくと、接着剤が押し出されそうだからです。

樹脂パーツを挿入したら、クランプを締め込んで接着剤が固まるまで放置します。

18時間以上経ってからみたところ、ちゃんとくっついているようです。

ポリエチレンやポリプロピレンに対応する接着剤はコニシ以外からもいろいろ発売されていますが、見た範囲ではどこも硬化後ゴム状になる製品ばかりのようです。

2017年4月24日 静岡

甘夏買いにアクティ森へ

先日アクティ森で買った甘夏が、すごーく安かったのにとてもおいしかった。

で、我が家の甘夏のストックが切れたので、4月23日(日)に再び甘夏を求めてアクティ森までサイクリングしてきました。

いつもアクティ森へ行くときに、太田川左岸を走ります。

前回来た時は桜の咲いていないさくら祭りが開催されていて、その場所のサクラはもう終わっていたけど、そこから上流に行ったところでは、八重桜が咲き乱れていました。

八重桜はソメイヨシノとはまた違い、あーりんのように華やかです。

ピンクの花弁が美しい。

ピンクの木々に混じって白い花が咲く木も何本かあります。

こちらはこちらで清楚でキレイ。

さらに上流に向かうとひときわ大きなサクラが目の前に迫ってきます。

アクティ森の山里の市では、まだ甘夏が販売されていました。

前回は愛知県田原産が3個で125円でしたが、今回は地元森町産のものが4個で120円。

これは少し小ぶりで、大きなものは3個で150円くらいで売られていました。

最初から甘夏を買うのが目的だったのでサコッシュを持参。背中に結わえ付けて帰ってきました。

ついでに、また八角庵で「十兵衛餅」を食べました。タレがうまいのだ。

この日はとても風が強く、太陽が出たり入ったり。日が当たると汗ばむくらいだが、雲に隠れると肌寒い。

ウインドブレーカを着ていると汗をかきますが、それでも脱げない嫌な天気でした。

帰りは山梨の方から袋井に出ましたが、東を向くと追い風があって少しラクができました。

迷走距離:52.17km Av:17.66km/h

2017年4月17日 静岡

シオーネ・そよかぜ広場の菜の花畑

4月16日(日)は掛川市長と市会議員選挙の投票日。

「大東のシオーネ、大東図書館の西側にあるそよかぜ広場で菜の花が花盛り」というニュースをNHKでやっていたので、投票所に寄った後サイクリングしてきました。

サイクリングのコースはだいたい上の地図のとおり。

菊川堤防を南下し、シオーネへ。お昼を近くのザ・ビッグ大東店で済まし、東京女子医大近くを通って北上するルートです。

天気予報ではあまり風がなさそうな感じでしたが、実際は風が強く、どちらを向いても風に向かって走っているような状態でした。

大東図書館。

図書館前の駐車場の西側にそよかぜ広場の菜の花畑が広がっています。

この場所は、昨年の秋にはコスモスが咲き乱れていました。

こちら側に駐車しているクルマは、菜の花を観に来た人たちのもの。

花畑の中で写真を撮る人たち。何故かそこかしこから中国語と思われる話し声がします。

花畑に入ると、外から見たよりも丈も低く、花もまばらな感じ。

以前、やはり自転車で行った渥美半島の「菜の花まつり」会場は、もっと密に花が咲いていたなぁ。

まだ蕾が多そうなので、もう少し後からの方が良かったのかしら。

風が強くて花が猛烈に動き回るから、連写でいっぱい写真を撮ってきました。

被写体が小さく、オートフォーカスではピントが定まらないので、マニュアルフォーカスで適当な距離で決め打ち。

大東図書館でトイレを拝借した後、ザ・ビッグへ移動。

以前来た時と同じお店でお好み焼きを所望。店先でいただく。

店先に並ぶ幟を見ていたら、何故か全部の幟の下の方に缶コーヒーの空き缶が付けられていました。

しばらくお好み焼きを食べながら観察していたら理由が分かりました。風が強いためパタパタとはためいていると、幟がたくし上げられて上の方に上がっていく。

この空き缶のお陰で、風が弱まった瞬間に幟が下へ戻されるのです。生活の知恵なのか?他でも広くやられていることなのだろうか?

風は強かったけど、気温は高くすっかり汗だく。久し振りにサイクリング後のご褒美にアイスを買いました。

期間限定の「牧場しぼり・クリームチーズケーキ」です。

クリームチーズ風味はあんまり強くなくて、クリーミーな味わいで意外とうまかった。

迷走距離:42.78km Av:16.74km/h