2017年5月5日 DIY

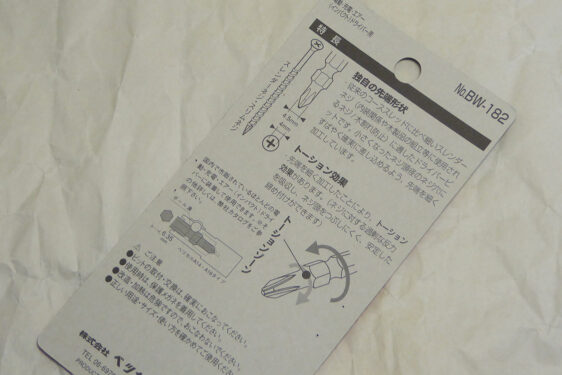

ベッセル スレンダービット

ゴールデンウィーク中に大物(当社比)のDIYをしようと思っていたのですが、材料をホームセンターへ買いに行って、荷物を持ち上げるときにぎっくり腰を発症してしまいました。

何故か毎年春先になるとぎっくり腰をやらかしているような気がします。

お陰でDIYはおろか、サイクリングも何もできないまま無為に過ごしています。

仕方がないので、ネット通販で足りない道具とかを買い揃えて、来たる日に備えています。

先日マキタのインパクトドライバを購入しましたが、ビットが1本しか付属していなかったので、少し充実させることにしました。

手に入れたのは長さ65mmと110mmのNo.2プラスと長さ65mmのNo.1プラスの「ベッセル スレンダービット」。

いろいろ調べたら、ドライバービットは「ベッセル」と「Anex 兼古製作所」のものが良いらしい。

自分が使っている手持ちのドライバー類はほとんど「ベッセル」で揃えています。使いやすいからです。だから、ここはやっぱり「ベッセル」で揃えることにしました。

「Anex」の「龍靭ビット」にもちょっと興味があったのですが、いずれまたの機会ということで。

「スレンダービット」というのは、先端が細くて、ネジの頭が見やすいとか、ネジ頭をつぶしにくいとか、食いつきが良いとかメリットがあるようです。

今まで普通のビットしか知らなくて、「スレンダービット」の存在自体を知らなかったのですが、調べるといろいろな種類があって面白い。

「スリムネジ」にも良いらしいので、自分の用途的に良さそうと思いこれにしました。

写真は上から、No.2-110mm、No.2-65mm、No.1-65mm。

同じシリーズだと思われますが、セット品とばら売り品のせいかNo.2とNo.1で刻印が違う。

写真は左から、No.2-110mm、No.2-65mm、No.1-65mm。

先端の径は4.5mmで一緒ですが、最先端の形状に違いがあります。

ネジサイズによって使用するドライバの最適サイズが異なることは、基本として知っていました。

あらためて調べたら、木ねじではNo.1が2.7mm以下、No.2が3.1〜4.8mm、No.3が5.1〜6.8mmだそうな。

先端はマグネット入り。

「ドリルビット」も揃えようかと思っていたのですが、レビューを読んでいるとセット品の評価がまちまちで、どうも買う気になりませんでした。それに、メーカーもどこが良いのかわかりません。

そもそも「ドリルビット」というものを調べてから、鉄工用と木工用で先端形状が違うこともよくわかっていなかった。

先端形状が三角のとか中央だけ突き出ているのがあることはなんとなく認識していたが、セット品で「鉄工・木工用」と書いてあれば、どっちにも使えるんだぐらいにしか思っていませんでした。

そんな中で、メーカーは「スターエム」ってところが良さそうな気がします。あらためてバラで買ってきた手持ちの工具を調べたら、下穴錐や皿取錐が「スターエム」のものでした。

「スターエム」にはセット品はなさそうで、単品それぞれも高価だから、必要になったものからちょっとずつ揃えようと思います。

ぎっくり腰はしばらくブラブラしていたので、日々良くなっています。今回は軽く済んでよかった。

3年近く前に買ったスティック型のクリーナー「TWINBIRD サイクロン・スティック型クリーナー TC-E123」が、手軽に使えるもんだから家族にも好評で、今ではすっかりメインクリーナーの座について活躍しています。

3,000円もしない値段で買ったから十分元は取れているはずです。家族から愛用されるのは良いが、使いたいときに手元にないと不便なときもあります。

最近日曜大工をやるようになったので、切り屑やおが屑をささっと片付けるために自分専用を新調することにしました。

で、見つけたのがやはりツインバードの製品で「パワーハンディークリーナー HC-EB51」という、自動車内の掃除をすることを重点に企画されたもの。

ちょっと無骨なデザインですが、このメカメカしさが男心をそそります。

Amazonのレビューを読むと、デカい、うるさい、重い、吸わない、吸込み口からゴミがこぼれる、排気が臭い、貯まったゴミの処理が不衛生と散々な言われようだが、何故かヒット商品のようです。

レビューによっては意外とコンパクトとか、軽いとかいう人もいたりして、そもそも4,000円前後で買える商品と考えれば、ある程度使い方や妥協が必要な商品かも知れません。

元々ツインバードクリーナーのユーザーでもあるし、そんな評価を承知で、ヨドバシで3,900円に値下がったところで取り寄せてみました。

HC-EB51は流行のコードレスではなく、AC100V電源。電源コードが6mもあり、屋外に駐めたクルマの中で使うには十分な長さ。

しかし、屋内だとコードの収納機構もないから、狭い部屋ではとにかく長過ぎて持て余す。

電源スイッチは取っ手上部にあり、ON/OFFだけのスライドスイッチですが、TC-E123よりずいぶん使いやすくなりました。吸い込み強度などの調節はなく、吸うか吸わないかの二者択一。

パッケージの中は本体と保証書付きの取扱説明書の他に、写真上からソフトブラシ、延長パイプ、柔らか伸縮すき間ノズル、アタッチメント収納袋、フロアブラシが入っています。

延長パイプは、ブラシやノズルを延長します。パイプもブラシ、ノズルはすべて差し込むだけで、抜け防止の仕組みなどはありまえん。

柔らか伸縮すき間ノズルは、メーカーホームページの写真でグニャッと曲がっていたから、どれだけ柔らかいかと思ったらそれほどでもない。

アタッチメント収納袋には、本体以外の付属品をすべて入れることができます。

フロアブラシ。ただのブラシが付いた大きめの吸込み口。

回転したり、叩いたりといった高級なクリーナーなどにあるギミックは一切ない。そんな仕組みを付けたら、それだけで本体価格を超えそうです。

ソフトブラシ。これもブラシが付いた小さめの吸込み口。

TC-E123用にダイソーで買ってきたすき間ブラシを付けられました。

このくらいのサイズのブラシの方が、DIYの作業台の上や床掃除にちょうど良い。

ただし、TC-E123では買ったままだと細い部分が長くて径が合わず付けられません。1cmくらいカットして短くすると付けられるようになりました。

HC-EB51では買った状態で付くかどうか未確認ですが、カッターナイフで簡単にカットできるので、そんなにハードルは高くありません。

取っ手前方の青いボタンを押し込むと、ダストケースを前方へ引き抜くことができます。

ダストケースを戻すときは、ダストケースの2カ所の突起を本体の溝に合わせ、カチッと音がするまで押し込みます。

フィルター部のお尻の突起を持って左へ回転すると、ダストケースと分離でき、ゴミの破棄処理ができます。

フィルター部の青いアウターフィルターは、反時計回りに回すと、プリーツフィルターと分離できます。プリーツフィルターは消耗品として税抜き400円で購入できるようです。

プリーツフィルターは水洗いをしたり手入れが必要です。目詰まりすると吸引力の低減に繋がります。

取扱説明書では掃除のしにくいプリーツフィルターに、ティッシュペーパーを被せて手入れの軽減対策を紹介していますが、先人たちはさらにいろいろなアイディアを試しています。

自分はその中から、「マキタ充電式クリーナー用フィルタ A-50728」を使うアイディアを使わせて貰うことにしました。

他の型番のマキタ製フィルタを使う案もありましたが、これは10枚入りでコストが低い。

マキタフィルタはこんな形状。

結構厚みがあります。

マキタフィルタをプリーツフィルターに被せるとサイズピッタリ。マキタフィルタの口を下に合わせ、余った上部は畳んでおきます。

アウターフィルターもちゃんとその上から被せることができます。

マキタフィルタ装着前後で吸い込み具合をチェックしましたが、あまり変化は感じません。調子よさそうです。

使ってみて、確かに動作音はうるさい。まるでジェット機の離陸直前のような騒音です。Amazonレビューにあるように、夜使うには躊躇します。

吸込仕事率は、TC-E123が70Wで、HC-EB51は180W。吸引力が約2.5倍もあるから音がでかいのは仕方ないのかな?

吸入口からのゴミの逆流は経験しなかったが、「スイッチ切ったらゴミが戻ってきた」という報告もあったので、吸うゴミによるのかも。

写真のように立てて置けるように脚が付いているのも逆流対策の一環?

本体のカタログ重量は1.9kgで、自分的にはあまり重いとは感じません。

しかし、重いと感じる人には、取っ手に4カ所穴が貫通しているので、これを使ってショルダーベルトを付けたら良い。

ちょうど手元に、何の付属品だったかわかりませんが、ナスカン付きのショルダーベルトがあったので付けてみました。

そのままではベルトが付けられないので、手持ちの結束バンドを取っ手の穴に通して、これでベルトを連結。ぶら下げた感じも具合も上々。

ナスカンだから邪魔なときは簡単に外せるのもなかなか便利。

なお、HC-EB51にはモーターの加熱を防ぐため保護装置が働くようになっています。保護機能が解除されるまでに約1時間かかるようです。

取説にも記載されていますが、いろいろなケースで保護装置が機能するようです。動かなくなってしまったら、1時間以上待ってから様子をみてみよう。

<2017年9月13日追記>

止まるとは聴いていましたが、本当によく止まります。

日曜大工の切り屑の掃除とかに使ったりして、普通の部屋の掃除と違うことが原因かも知れませんが、ちょっと連続して吸い続けると止まります。

止まると1時間動かない。後片づけなのに使えなくなると痛い。仕事がはかどらない。

先日、息子の自転車のタイヤにエアーを入れるとき、バルブキャップをひねったら、見事に2つに分離しました。プラスチック製のキャップだとたまに破損します。

我が家のスポーツ自転車には、息子の自転車以外には、バルブキャップはアルミ製のものに替えてあります。アルミ製なら破損することがないからです。

仏式バブルのアルミキャップがAmazonでとても安く出ていたので取り寄せました。

5個セットで、レッド・グリーン・ブルー・ゴールド・シルバー・ブラックの6色あります。

注文したときは色によって価格に差がありましたが、グリーンとシルバーをそれぞれ1セットずつ注文して送料込み300円でした。

Amazonで購入するときは、必ずチェックしていることがあります。

まず商品レビュー。商品そのものがちゃんとしたものかはとても重要。

次に販売店はAmazonかマーケットプレイスか。そして、発送はAmazonからか、マーケットプレイスの業者からか。

マーケットプレイスの場合は、業者の評価や責任者名や住所などのプロフィールもチェックします。

先日エントリーした「マキタ・充電式インパクトドライバ TD090DWX」の記事中にも書きましたが、最近Amazon詐欺の話題が大きく取り上げられています。今朝のワイドショーでも触れられていました。

実は、この注文したバルブキャップもマーケットプレイス販売・発送商品で、しかも販売・発送先は中国からです。

もちろん、そんなことは承知で注文しました。万一商品が送られてこなくても、商品が不良品でも大きな損害にならないような金額だったからです。

しかし、これを注文して2、3日してからネットでAmazon詐欺の話しを目にしました。

金額的損失だけでなく、個人情報の抜き取りや個人情報を悪用されることを知り、商品が届くまでの間、戦々恐々の心境でした。

以前、中国から買ったときのように、注文してから9日で商品が届けられましたが、届けられたからといって疑いの気持ちが完全に拭えたわけではありません。

Amazonは、不正業者が見つかったら適正に排除する、とアナウンスしているらしい。逆に言えば、ことが起こるまでは放置します、といっているようにも聞こえます。

不正業者が出店できないような仕組みを真剣に考えなきゃならないのでは。

Amazonが完全に安心して購入できるようになるまで、Amazon発送以外の商品には、いくら安くても手を出さないようにするしか買う側の防衛手段はないと思います。

こうして、積極的な対策がないまま良貨が駆逐されていくのだろう。残念なことです。

2017年4月27日 My Bicycle

復活!BANANA号コンポ換装完了

ぎっくり腰やらその後に発生した椎間板ヘルニア騒動の影響で、2014年からほったらかしにしてあったBANANA号がついに復活しました。

2015年1月には自分の身体は復活していたのだから、とっととBANANA号を完成させれば良かったのですが、DECOMA号に浮気したり、BANANA号の仕様変更で少し腰が重くなっていたという事情もあるのですが。

今日の午後から仕様変更を済ませ、バーテープを巻いて、安養寺運動公園まで試運転してきました。

コンポ換装のメイン、FC-4650のアウターギアをFC-CX70用46Tギアにした結果は、とりあえずちゃんと変速できるし問題はなさそう。

バーテープは心機一転、赤色からブルーにしました。

ハンドル左側のエンドキャップはバーテープ付属のものじゃなくて、昨年末に購入していた中華製エンドプラグ。ネジで締め付けるタイプなので、外れる心配が少ない。

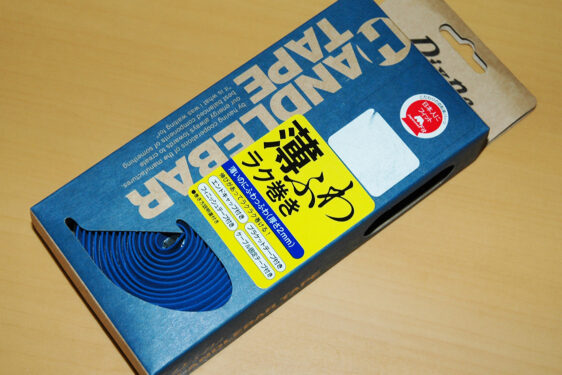

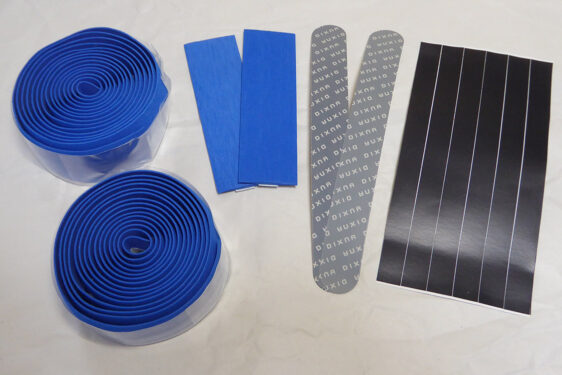

バーテープは「Dixna スクラッチ バーテープ」。

写真を撮るのを忘れましたが、写真に写っているもの以外にクロームメッキされたエンドキャップが2個付属します。

バーテープを久し振りに巻いたけど、よく伸びて巻きやすかった。肌触りも優しく良さげです。

今回ハンドルにアシストブレーキ(補助ブレーキ)を取り付けました。

少し腰が重くなっていた理由でもあります。

既にブレーキワイヤーを付けた状態でほったらかしにしていたので、ロードバイクにアシストブレーキを付けるべきかどうかも含め躊躇していました。

いろいろ賛否があるパーツですが、地元は坂も多く、下ハンも苦手だし、年だし、とにかく今まで付けたことがないから、とりあえず経験してみようという結論を出したのです。

装着したエイドブレーキは「TEKTRO RL720」。「tokyobike」のフレームを入手するときに、一緒に購入した中古品です。

取り付け方をネットで調べたら、ケーブルをミリ単位で少しずつ切った方が良いとか、ケーブルの取り回しが結構シビアであるらしい。

シフターのブレーキも引きが重くなったとか、取り付けだけで尻込みしそうな情報がワンサカ。

一度付けていたケーブルを外し、アウターを適当な位置でカット。結局自分の感覚が鈍感なのか、一発で決めて不具合はなさそう。

坂道を下ってきましたが、調子も良さそうなのでこれで様子をみることにしました。

これからはBANANA号とDECOMA号の2台体制でロングライドができるぞ。

3年振りのロードバイク。ハンドリングがクイックで、感覚鈍っちゃったからリハビリしなくちゃ。

BANANA号のパーツ構成(換装パーツ)

| フレーム | GIANT FS TCR HYBRID 2004(440mm) | |

| コンポ | Fディレーラー | シマノ FD-CX70-DBRZ/直付 |

| Rディレーラー | TIAGRA RD-4601-SS | |

| シフター | TIAGRA ST-4600 | |

| アシストブレーキ | TEKTRO RL720 | |

| キャリパーブレーキ | ULTEGRA BR-6700-G | |

| クランクセット | TIAGRA FC-4650+FC-CX70用46T-G/165mm/46-34T | |

| ボトムブラケット | ULTEGRA SM-FC6600 | |

| ペダル | 三ヶ島 Urban Platform-Ezy Superior+ハーフケージクリップ | |

| スプロケット | TIAGRA CS-4600-10/12-30T | |

| チェーン | 105 CN-5701 | |

| ハンドル廻り | ハンドル | Dixna J-Fit/クランプ径:26mm/380mm |

| バーテープ | Dixna スクラッチ バーテープ | |

| ステム | Dixna アキレスステム/80mm/クランプ径:C28.6mm・H26mm | |

| サドル廻り | シートポスト | Dixna アキレスシートポスト25/φ27.2×300mm |

| サドル | スペシャライズド アバターGEL/130mm | |

| ホイール | リム | DT SWISS RR1.1/700C |

| ハブ | 105 HB-5600/FH-5600 | |

2017年4月27日 園芸

パイナップル栽培 その18

暖かい日が続く陽気になってきたから、パイナップルの鉢を屋外へ移動させることにしました。

昨年屋内に入れたときより若干大きくなっているかも知れません。

少なくとも2号には花がつきました。花が咲くのも時間の問題のような。

今までどちらかというと下から葉っぱ越しに見ていたから気がつかなかったけど、パイナップの実って結構ろくろっ首。

真上から見てみました。

1年先に植えた1号の方は、まだ兆しもない。お前も頑張れ。