サイクリングであちこち行って、行き先で駐輪することも多い。

長時間自転車から離れるときは、当たり前ながら愛車の盗難を避けるために鍵を掛けます。

だからDECOMA号にはいつもワイヤーロックを車体に装着しています。

ワイヤーロック自体は「JBN マイセットダイヤル90」という長さ90cmの安物です。

長さが長いからクルクルッと巻いて、最初は上の写真のようにダイソーの「はずせるケーブルタイ」でまとめていました。

このの「はずせるケーブルタイ」は、結束していないときもワイヤーに巻きっぱなしにいておけ、繰り返し使えるのが利点でした。

しかし、ケーブルタイが100均クオリティなのか、数ヶ月経つとボタンを押さなくてもギザギザが抜けるようになってきてしまいました。

走行中、「なんか音がするな?」と気付いたら、ワイヤーロックのループがほどけて、タイヤに接触してワイヤーロックが削れるという事件が起きてました。

そこで、次に採用したのが、ダイソーの「面ファスナー結束バンド」。

これは先端だけがマジックテープのフックになっていて、他の大部分がフェルトのような生地の結束バンド。

これも結束していないときにもワイヤーに巻きっぱなしにしておけます。

この製品は先端以外はフェルトであるため、どの部分でもくっつくことができるから、巻く相手の太さをあまり気にしなくてよいというのが利点です。

未使用状態ではまっすぐ伸びていますが、使っているとクルクルと巻き癖が付く。

すると、ワイヤーロックをほどいた時に、利点が欠点になって、バンドの先端が勝手にバンドの他の部分にすぐくっついてしまようになりました。

ですから再び巻くときなどに、複雑に絡み合ってくっついてしまった先端を剥がす作業が必須になってしまいました。これが毎回のことなので結構面倒い。

そこで次のアイディアは、やはりダイソーの「コードクリップ」。

3個入りで、S・Mサイズがあったので、Mサイズを選択。

これは丸めて束ねたワイヤーロックを、ただ挟むだけ。

クリップのバネ圧はそんなに強くないから、力もかけずに挟めるかわり、簡単に外れてしまうかも知れない。

今日、確定申告に税務署の出張申告場へ行って、ついでに10kmほど走ってきました。

コードクリップはただ挟むだけだから、駐輪したり、撤収するときの作業がすこぶる簡単。

ワイヤーロック使用中は、コードクリップを外しますが、ハンドルグリップにでも挟んでおけば良いから手間もそんなにかからない。

とりあえず走行中にコードクリップが外れることもなく、無事帰還。

10kmくらいのことなので、振動が長時間に及ぶとどうなるかわかりませんが、しばらくこれで様子を見ることにしよう。

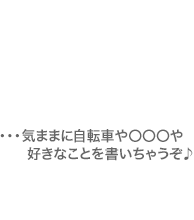

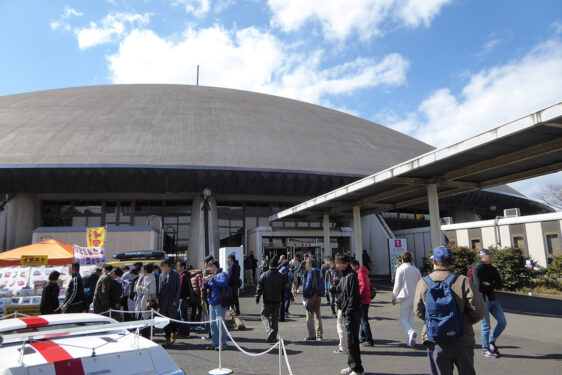

寸法が長すぎて、脚に巻くとマジックテープが重なる部分が極小で、端がいっぱい余ってしまった「オーストリッチ ズボンクリップ和柄」。

一番簡単に解決する方法を模索し、間を少し詰めてやることにしました。

方法は、1cmくらいの幅でZ字型に折り返し、糸で縫い付けてやりました。

この方法なら切断して繋ぎ合わせるというような手間も掛からず、元に戻すこともできます。

オレンジの部分をグレーの糸で矩形に縫い合わせ、黒い縁取りの部分も黒糸で広がらないように縫ってあります。

自分が縫ったからお裁縫が全然上手くないですが、目的は果たせているので十分。

1cm幅の折り返しなので、全体で2cmほど短くなって、自分の足にちょうどフィットする長さになりました。

めでたしめでたし。

2017年3月2日 ウェア

オーストリッチ ズボンクリップ和柄

先日名古屋へ行ったときにズボンクリップを紛失してしまいました。

掛川駅の駐輪場へ行くまではズボンの裾に付けていました。サイクルイベントの試乗会で使うかも、と外してヘルメットの中に入れるまではあったはず。

で、結局試乗会ではズボンクリップを着けず、会場で売っていないか探したけど手に入れることができませんでした。

翌日、ニコー製作所という名古屋市北区にあるサイクルショップへ寄って、「オーストリッチ ズボンクリップ和柄」を買ってきました。

普段同じオーストリッチ製の「ズボンクリップC」を使っているのと、店頭に陳列されている商品の中で値段が安かったから。

「オーストリッチ ズボンクリップ和柄」は柄が何種類かあるようで、お店の在庫の中から、自分は赤推しなので赤色の「かすり」を選択。

写真上は「ズボンクリップC」。

全体に柄が入っているかと思ったら、柄が入っているのは両端だけ。2カ所のグレーの帯部分は反射テープになっています。

ビニールパッケージに入っているときには分からなかったのですが、柄部分は表面のみビニールコーティングされていて、裏面は布地のまま。

「ズボンクリップC」はネオプレーンのような素材で伸縮しますが、「ズボンクリップ和柄」は伸縮素材ではない。

そして、意外とサイズが長い。「ズボンクリップC」は実測340mmでしたが、「ズボンクリップ和柄」は実測370mm。

で、使ってみたら端が余りまくり。自分のあんよでは、マジックテープ部分が1/4くらいしか重ならない。

間を詰めるか、マジックテープのフック側をずらすか、余分に縫い付けて余った端が密着するようにしないと、一杯はみ出して格好悪い。

2017年2月27日 自転車あれこれ

名古屋サイクルトレンド2017

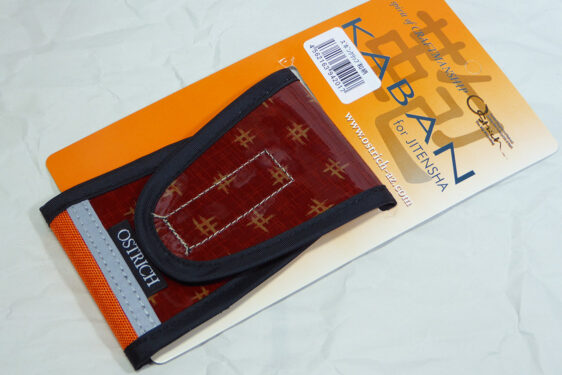

2月25日にポートメッセなごや(名古屋国際展示場)で開催された、「名古屋サイクルトレンド2017」に友人と行ってきました。

「名古屋サイクルトレンド2017」は25日、26日の2日間行われていたのですが、夕方から名古屋の幼馴染みが数人集まって食事会というか、飲み会をやるということだったので、月曜の予定やら泊まりの都合で25日に行くことになりました。

友人とは名古屋駅で待ち合わせ。ポートメッセなごやは、あおなみ線の終点にあり、その始点が名古屋駅なのです。

ポートメッセなごや周辺には飲食店がほぼないに等しいです。昼食を名古屋駅近辺で済ませ、会場へは午後から乗り込みます。

会場にはすでに大勢の人が訪れていました。

といっても、実は「名古屋サイクルトレンド2017」は「NAGOYAオートトレンド2017」というカスタムカーのイベントに同時開催という位置づけなのです。

実際占めるスペース的にも半分以下だし、だから、半分以上はクルマ目当ての観客ということです。

会場に入って、まず最初に試乗をするための手続きをします。受付に行って誓約書を提出すると腕輪を巻いてくれます。

この腕輪を自転車メーカーのブースで見せると、試乗車を借りることができます。

最初に行ったのはアンカーのブース。各メーカー試乗車を出していましたが、フレームサイズが限定されていたりしてちびっ子だと乗れる試乗車が少ないです。

アンカーは事前情報で、小さいサイズのフレームを用意していることを確認していました。

自転車が貸し出し中の場合は、戻ってくるまで待つことになります。自転車が戻ってきたらサドル位置を調整して貰い、試乗コースまで押していきます。

ヘルメットはブースでも用意されていますが、僕は自前のヘルメットとグローブを持参。

試乗を済ますと記念写真を撮ったりすることができます。

借りた自転車はRL9。DURA-ACEを搭載した620,000円もするカーボンバイクです。

カーボンフレームもDURA-ACEも初体験でしたが、試乗コースが短すぎてギヤチェンジする機会も少ないし、自分の自転車との違いを何も感じることができませんでした。

自転車が軽いということだけは押していくだけでも分かりましたけど。

もっと長いコースで登ったり下ったりいろいろ体験しないとわからない。しかもコースが右にUターンするコーナーが多く、自分は右への小さなターンが不得手なのです。

高価な自転車だし、余計に気を遣って慎重になってしまいます。

他に車種不明ですが、MULLERのクロモリフレーム車にも乗ってきました。ここはフレームサイズが大きくてサドルを一杯下げて無理矢理乗ってきました。

事前情報では試乗車の種類が少なそうでしたが、会場に行ってみると各メーカー何らかの試乗車を用意しているようで、たくさんありました。

会場の様子。

ショップも出店していて、イベント価格でお安く販売されていました。

ただ、スモールパーツとかマニアックなものはありません。ヘルメットとかグローブなどが欲しかった人には良いと思います。

スペースと出展メーカーが少ないので2時間くらいで全部見てしまいました。色んなメーカーの自転車に試乗したい人には時間が足りないかも知れないけど。

今度の土・日、3月4日・5日には大阪でサイクルモードが開催されます。

こちらは出展メーカーも試乗車も段違いに多い。スペースも広く試乗コースももう少し長そうです。しかも入場料も名古屋の半分。機会があれば行ってみたい気もします。

外では「NAGOYAオートトレンド2017」でマクラーレンやフェラーリなどのスポーツカーが展示されていました。

お土産はアミノバイタルのゼリー。アミノバイタルのスマホアプリをその場でダウンロードすると貰えます。

アプリは自分にはあまり有用ではなさそうなので、そのうち削除しちゃうと思います。

2017年2月16日 サイコン&ライト

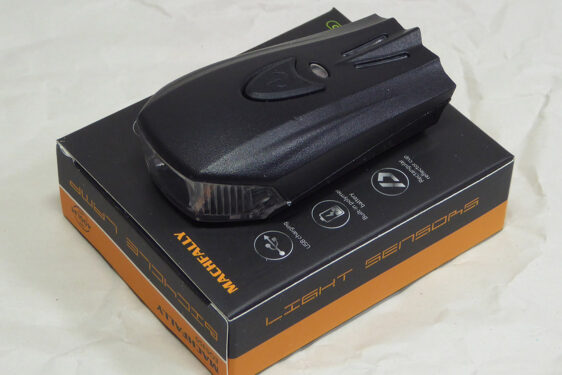

自転車用ライト MACHFALLY EOS350

カミさんの自転車には、自転車用のライトは「Dosun S2」を付けてあります。

「Dosun S2」でも昔は明るく感じていましたが、お互い年を取って夜目が利かなくなり、もっと明るいライトがよいと言います。

それと、自分が使っている「CATEYE HL-EL625RC Nano Shot+」にも気になることが発生しています。そんなに充電回数が多いわけでもないのに満充電できなくなってきました。

すぐに保護回路が働いて充電完了ランプが点灯します。この状態で点灯すると、すぐに電池残量50%以下の警告灯が点灯します。

そんな状態なので、ちょっと前から良さげなライトを物色していて、アンテナに引っ掛かったものがタイムセールで安くなっていたので取り寄せてみました。

この製品はパッケージに「MACHFALLY EOS350」と記載されていますが、Amazonでは複数のマーケットプレイス販売店からメーカー名や型番なし、値段もまちまちで販売されています。

記載されている仕様や明るさなどが同じなので、多分同じ製品であると思います。

しかし、製品やパッケージ、取扱説明書にはメーカー名はおろか、生産国の表示もない。たぶん中華製だろうと推察します。

仕様は、明るさ400ルーメン、IPx6生活防水、リチウム電池内蔵、USB充電。

特筆できる点は、近距離も広く照らし、対向車へのまぶしさを軽減される、ドイツ規格StVZO適用の配光だということ。

充電式なので電池のコストは考えなくてもよいですが、逆に出先でバッテリー切れになるとどうしようもない。マメなバッテリー管理が必要です。

それと、バッテリーが劣化したら本体ごと買い直しが必要。分解しやすそうな感じなのでその時はチャレンジできるかも。

パッケージの中身は、写真左から充電用USBケーブル、ブラケット用緩衝ゴム、ブラケット本体、取扱説明書、ライト本体。

取扱説明書は英語版で、日本語の説明はない。Amazonの商品説明ページを熟読すれば、使い方はわかりますからあまり問題はありません。

本体サイズは、幅約42mm×高さ約28mm(ライト本体部は約24mm)×奥行き約74mm。すごくコンパクト。

「CATEYE HL-EL625RC Nano Shot+」と比較するとかなり小さい。

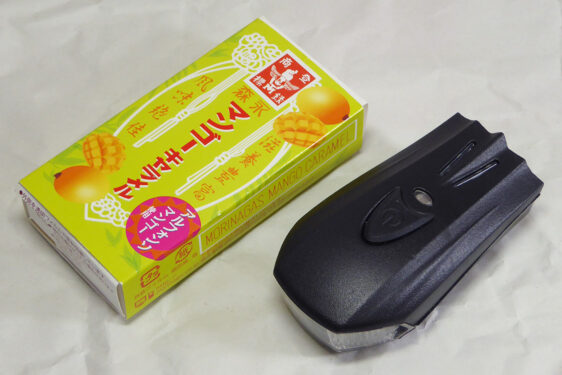

森永キャラメルと比べると、長さは10mmくらい小さいが、幅は同じくらいで、高さはライト本体部の方が若干高い。

本体のみの重量は実測58g。

前からのぞくと、LEDランプは天井部分に設置されていて、反射板によって光が照射されます。

ちなみにLED素子は、「CREE XPG +2LED beads」と記載されています。

この構造で上側に行く光をカットして、対向する車や人へ眩しくないようにしていますが、実際はやっぱり少し下向きに自転車に取り付けないとまぶしいです。

天面の半円状の突起が電源とモードの切り替えスイッチ。

スイッチを押すと電源が入り、最初はオートモード。ボタンを押す度に、ポジションライト(15ルーメン)→低輝度(200ルーメン)→高輝度(400ルーメン)→点滅(400ルーメン)→オートモードとループします。スイッチを長押しすると、どのモードからも電源が切れます。

メモリー機能がないため、電源ONでの始まりは常にオートモードから。

点灯時間は、高輝度:2時間、低輝度:4時間、ポジションライト:24時間、点滅:8時間(パッケージ外箱にはこの2倍の数値が記載されています)。

またパッケージには、明るさはバッテリーがなくなるまで一定輝度を保ち、だら下がりではないという記載もあります。

オートモードは光センサーと振動センサーで自動的にライトが点灯します。

スイッチ後ろの楕円窓が光センサーで、指で塞ぐと点灯を確認できます。また、明るいところで揺すってやると点灯しました。

後部のハの字部分はインジケーターランプになっていて、オートモードの時は青色に光ります。

後端のグレー部分は端子カバーで、外すとUSB充電端子が現れます。

端子カバーは本体と繋がっています。

しかし、端子カバーは堅いプラスチック製で、黒い部分が多分ゴムパッキン。嵌めあわせがガバガバで緩く、力を入れなくても簡単に外せます。

生活防水が謳われていますが、浸水の心配があります。ゴムパッキンが外せたら、別なものに替えた方が安心できるかも。

充電端子は、USBマイクロB。

充電アダプターは付属しないので、iPhone用のアダプターで充電。

充電開始時はインジケーターランプが赤色点灯します。

充電が完了するとインジケーターランプは緑色点灯に変化します。

カタログスペックでは、内蔵されているバッテリーは1200mAh 3.7V。充電時間は2時間。

ライト本体裏側。

ライトブラケットへの取り付けは90度回した向きで挿入し、90度回転させて固定します。

この回転させて取り付けるやり方は、ガーミンやポラールのGPSサイコンと同じやり方。この入れ方だと周囲に障害物があると取り付けられないのが難点。

ちなみにカミさんの自転車に取り付けている「ランプブラケット LB-LD200」には、本体を90度向きに入れようとするとステーに接触し、取り付けできませんでした。

嵌合部はネジで取り付けられているだけのようなので、キャットアイのブラケットが使えるように改造してやりたい。

ブラケットはキャットアイの「ブラケット H-34N」と同様のスタイル。

しかし、材質がキャットアイより堅そうで、写真のように尖っている部分から破損しそうな予感。

ブラケットには緩衝ゴムを嵌め合わせます。

取説に向きなどの説明はありませんが、形状をよく観察すると、一方の山は湾曲しています。この湾曲部を締め付けダイヤル側に挿入します。

電源をONし、オートモードの状態。

光センサー窓を指で隠すとライトが点灯します。

光量は外部の明るさによって自動的に変化するらしい。

ポジションライトモード(勝手に命名)。

ライトの両サイドがオレンジ色に点灯します。

点灯モード。

EOS350の高輝度モード。周辺まで明るい。

EOS350の低輝度モード。実際は高輝度モードより少し暗くなったかな?という感じ。

参考に、HL-EL625RC Nano Shot+の高輝度(600ルーメン)モード。

HL-EL625RC Nano Shot+の低輝度モード。EOS350の高輝度モードの方が明るい。

実際に点灯して夜道を走ってきました。幅員4〜5mくらいの道路なら、道幅一杯に手前から光を照らすので安心感があります。

しかし、「HL-EL625RC Nano Shot+」ユーザーであり、鳥目的な自分には明るさが物足りなくもあります。

低・高輝度は多少の違いがあるだけで、切り替えても劇的に明るさが増えた感じがしません。

それと、輝度が高いせいもあるのか、やっぱり前に立つとそれなりにまぶしい。

後は耐久性ですが、Amazonのレビューでは不具合の報告もあります。しばらく使ってからまた報告したい。

また、多数の販売店から販売されていると書きましたが、レビューを読んでいると販売店によって不良品の交換などアフターサービスに違いがあるようです。

値段を取るか?アフターサービスの違いを取るか?よく考えてみよう。