2017年6月13日 DIY

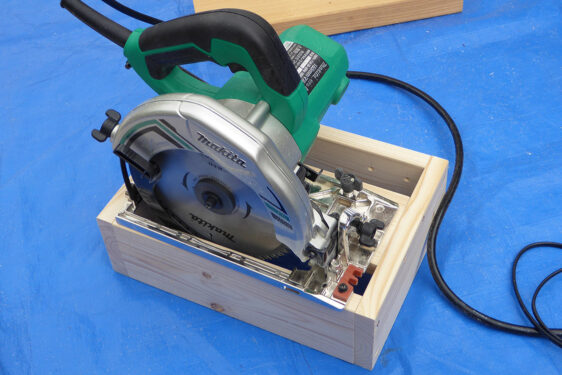

丸ノコスライド台を仮組み

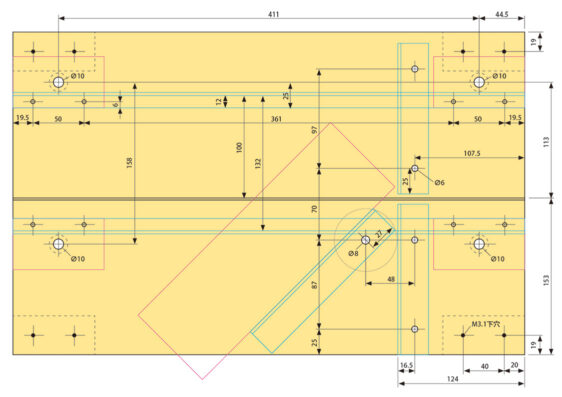

丸ノコスライド台は着々と製作進行中で、今日はアルミアングルの穴あけと仮組みまで進みました。

ドリルガイドを使ってアルミアングルに穴あけしたけど、裏側が何故かいびつな形で開いてしまいます。押さえ方が悪いのかも知れません。

切削油とか持っておらず、機械油なら良いらしいので自転車用のチェーンルブで代用。穴あけに問題はありませんでした。

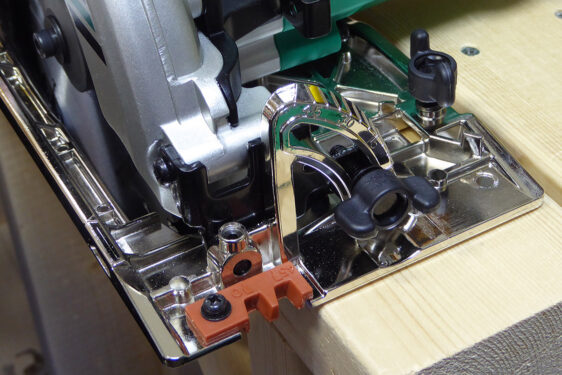

レールの穴は丸ノコが通るので、ネジ頭がレールから飛び出ないように皿取りが必要です。

手持ちの面取カッターの径がデカすぎてアングルに入らないので、径の大きなドリルで面取りしましたが、あまり大きなドリルを使っても横に広がるばかりで頭が隠れません。

そこそこのサイズのドリルでえぐった方が良さそうです。

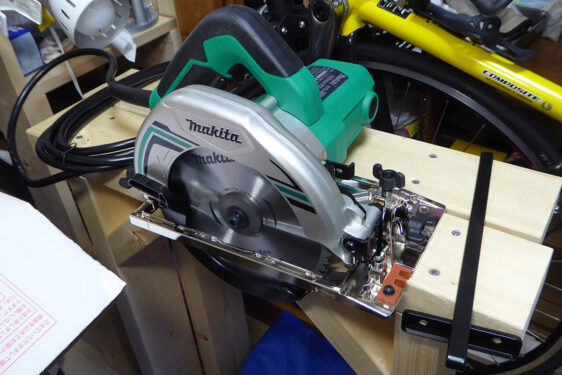

レール台やフェンスを仮留めして、レールを置いてみました。形になってくるとうれしいね。

設計通り2×4や2×8を切ることができそうです。奥は30×40mmの角材。

ボルトには平ワッシャーと、振動での緩み止めにスプリングワッシャーも入れています。

レール台のボルトはM8×85mm、フェンス用はM5×40mm。

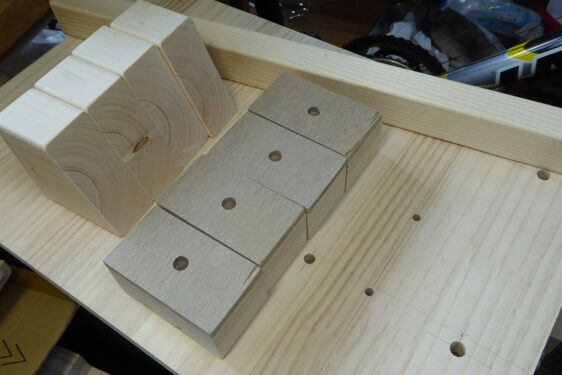

角度切り用の鬼目ナットを埋め込みました。下穴が8mmなのと柔らかいパイン集成材なのでボンドを入れて挿入しました。

鬼目ナットを初めて埋め込みましたが、真っ直ぐ挿入すること以外は、全然難しいことはありませんでした。

ボルトを締めるときに力を欠けすぎると空回りしそうで、それがちょっと心配。

2017年6月12日 DIY

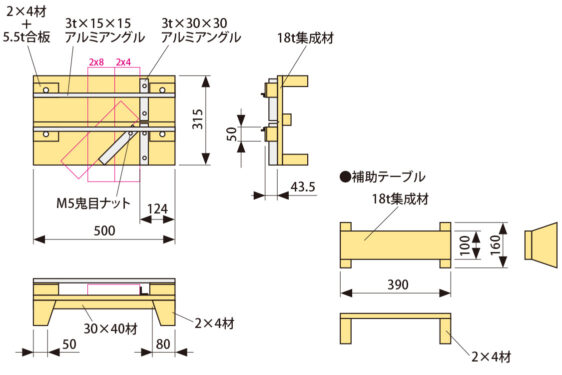

丸ノコスライド台の設計図

丸ノコは怖い電動道具だ。怖くてなかなか買えなかった工具ですが、購入を後押ししてくれた「丸ノコスライド台」の計画が着々と進んでいます。

「丸ノコスライド台」はレール上に丸ノコをスライドさせ、台上にセットした木材を切断するための治具です。

丸ノコを振り回さなくても良い、台上に木材をクランプするのでキックバックの危険性が少ない、調整が正しければ木材をセットするだけで直角や任意の角度で切断できる、工夫すれば何度でも同一寸法に切れる、スライド丸ノコより安く手に入れられる、などなどメリットが多い。

「丸ノコスライド台」でGoogle検索すると、AMOさんという方の「ガラクタだけが人生さ」の記事がヒットします。

他の方が作られたものを見ても原点がAMOさんのものだったりして、ほぼ自作丸ノコスライド台業界標準的なベースになっているようです。

僕が作ろうとしてる丸ノコスライド台もAMO型をベースに、ミーノムシさんや多くの方々のアイディアをスパイスにして、自分の目的仕様に設計しています。

丸ノコ購入のきっかけを作ってくれたお二人とたくさんの先駆者に感謝。

僕の丸ノコスライド台は2×4材の切断がメインで、最大2×8+αまで対応できるはず。角度切りの場合は2×4材程度にまで対応できる予定。

台は手元にあった18mm厚のパイン集成材。ほんとはもっと板厚のあるものや合板が良いんだろうけど、田舎のホームセンターでは意外と売ってないんだよね。

ネット通販だと台だけでかなりコストアップ要因になってしまうので、使ってみてダメな感じなら作り直すのを前提に、さしあたってお金の出ていかない手持ち材で間に合わせ。

一応補強の意味で、台の裏側にサイクルスタンド製作時に残った角材を付けたけど。

補助テーブルも手持ち材から取れる範囲で寸法を設定した。だから買ってきた木材は2×4×6フィート1本と5.5mm厚合板だけ。

5.5mm厚合板も丸ノコ定規を作った板の残りだけど。

ノコ刃が台のほぼ中央を通るように設計したのだけど、どうだろう?端の方を通るより融通が利きそうで良いと思ったんだけど。

それに角度切りの時に材を置くスペースを確保する意味もあります。

なお、この設計図はマキタの丸ノコM565用です。機種によってベース自体のサイズや、基準面からノコ刃までの寸法が異なります。

最初、日立工機のFC6MA2で設計していて、ベースの木材だけ先にカットしてありました。なので、材に合わせて設計変更したため、レールを載せる台の幅を小さくすることになりました。

きのう、丸ノコ作業をしたので、レール台や脚など木材の切り出しと穴あけなどを済ませました。

穴あけは慎重を期してポンチを打ったけど、ポンチがあってもドンピシャに開けるのは難しい。

レール台は2×4材がセットできれば良いので、2×4材に5.5mm厚合板を貼ってクリアランスを確保。合板の一部が欠けているのはご愛嬌。

もっと厚いものも切れるようにとも考えたけど、レールの壁の高さと丸ノコの最大切り込み深さの関係があるし、自分的にあんまり必要ないかなと。いざとなればレール台を付け替えればいいや。

レールは3mm厚15mm×15mmのアルミアングルを3mm厚30mm×30mmのフェンス用のものと一緒に取り寄せました。

アルミアングルもホームセンターを探すと、意外とこのサイズのものって取り扱いがない。

ほんとは15mmじゃなくて背の低いものの方が切り込み深さ的に余裕ができるのですけど、3mm厚で15mm以下のサイズって既製品自体がなさそうです。

で、見つからないのでネットで探した「横山テクノ」さんという、金属材料を切り売りしている会社に注文しました。

材料費以外に送料がもちろん掛かりますが、指定寸法で切り売りしてくれるので、後から切る手間も無駄もありません。

等辺や不等辺のいろんなサイズを扱っていますから、あちこち探し回るより良いかも。

ちなみに、いずれもアルミR無し等辺アングルL形(生地材)で、3t×15×15×長さ500mm2本、3t×30×30×長さ147mm2本、3t×30×30×長さ170mm1本を静岡までゆうパックで、商品代1,350円+梱包送料代1,010円でした。

設計図でフェンスの一方が台の端までないのは、最初の設計から変更があったから。

アングルを発注してから不都合の発見や、丸ノコ本体自体FC6MA2からM565へのチェンジがあったから、いろいろ苦労の跡なのです。

ボルトなどの部材も確保済み。

レール台やフェンス取り付け用のボルトは六角穴付きボルトを使う予定。自転車乗りの自分的に扱い慣れているボルトだし、実際扱いやすいので。

角度切り用のフェンスは必要なときに付ける仕様。フェンスの片側だけに鬼目ナットで台に直接ボルト止めできるようにします。

ボルトを中心に回転させて45度以外の角度でも使えるはず。角度を設定したらクランプで固定します。

45度以外の需要がどれくらいあるかわからないけど、いろいろ対応できそうなところが良いのじゃないかと。ちなみに45度に合わせるのには、三角定規を使う予定です。

鬼目ナットは初鬼目ナットなんだけど、ひとつ製作物が増える毎に自分の進化を感じます。

鬼目ナットはDタイプとEタイプのどちらかを使うつもりだけど、Dタイプはツバ部分を埋めなきゃいけないからEタイプかな。

それよりアルミアングルの穴あけが面倒くさそう。

(注)記載の設計図等は、丸ノコスライド台の寸法、仕様、品質を保証するものではありません。

せっかく買った電動丸ノコだが、我が家では屋内で使えるようなスペースがありません。

庭先で使うしかないのですが、こちら遠州では年中風が吹いていて、風の弱い日でないとそれもままならないのです。

今日は朝から曇っていて風が弱い。サイクリングに行くか迷いましたが、自転車は風が多少あっても走ることができるから、丸ノコ作業に当てることにしました。

まず最初にM565に合わせた丸ノコ定規を製作。

FC6MA2は左基準面からノコ刃まで90mmでしたから、大きい方の板は幅250mmで作りました。M565は100mmあるので幅260mmにしました。

丸ノコ定規を使って切断するときの注意点は、ノコ刃の切り込み深さを調節するときに丸ノコ定規の板厚を足すのを忘れないこと。

今日も板厚分足すのを忘れて、切れていないという失敗をしました。

作ったばかりの丸ノコ定規で切り出したのは丸ノコスタンド。以前作った作業台をバラした1×4の残り材を流用しました。

丸ノコはノコ刃の部分が下に飛び出していて、そのまま地面に置くとカバーに傷が付くし、斜めに傾いて安定が悪い。

もう少し小さく作ることもできますが、これはノコ刃を入れるスリットを2カ所設けてあり、どちらのスリットにも入れることができるリバーシブル仕様です。

スタンドの向きにかかわらず、どちら側からでも入れることができて便利。

M565付属の165mm・52刃のノコ刃のカット面はまあまあ。某ホームセンターよりずっとマシ。

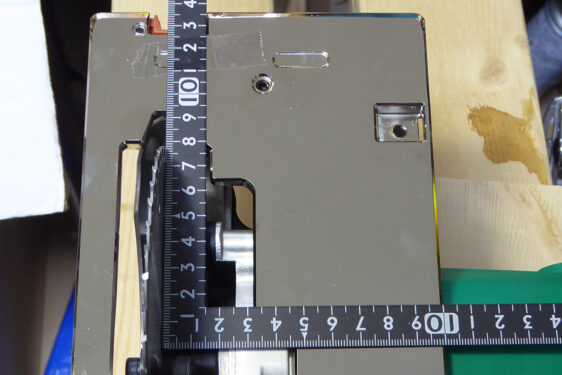

写真は丸ノコスライド台で使うレールのベースパーツです。

しかし、丸ノコを使うと切り屑の飛散がすごい。穴あけにしてもサンディングにしても、DIYの難点はまわり一面に雪のように積もる切り屑が出ることだなぁ。

もし日曜大工に手を出していなかったら、一生出会わなかったかも知れない道具を手に入れました。

それは、「トグルクランプ」というもの。

「トグルクランプ」は品名が示す通り、木材などを押さえつけて固定する器具です。

今、丸ノコスライド台を作ろうとしているのですけど、切断する木材を台に固定するツールとして使っている人がいるのに出会いました。

それで、小さな木材を押さえるときに1つくらい持っていても良さそうだと、他のパーツをモノタロウに注文するときに一緒に注文したのです。

届けられたものは「Good Hand」とプリントされたビニール袋に入れられていました。

中身は、「下方圧え型トグルクランプ GH-201-B」という品名のもの。

「トグルクランプ」は動作機構や用途によって多くの種類があります。

例えば、ハンドルを下から上へ動作せるものとか、その逆のもの、対象物を上方向から押さえるものとか、横方向から押さえるものなど。

注文したトグルクランプはハンドルを水平に倒したときに、ゴムの付いた先端が上から対象物を押さえる機構のものです。

電動丸ノコのすぐそばで使う予定なので、使用時にハンドルが水平になるものの方が丸ノコの邪魔にならないかなと思ったのです。

丸ノコスライド台では、写真のような感じでトグルクランプを木片に取り付けて使用します。

トグルクランプを取り付けた木片は、さらにF型クランプなどで台に固定してから、トグルクランプで切断する木材を押さえつけます。

簡単な機構のように見えますが、上の写真の状態では先端のアームを持ち上げようとしても、ビクとも動かない不思議な仕組みになっています。

「GH-201-B」は押さえる力が90kgのもの。もっと大きな力のものもラインナップされていて、こいつで力不足を感じるようなら、そういうものも揃えてみようと思います。

「丸ノコ トグルクランプ」で検索をすると、ノコ刃の近くで木材を支え、手で木材を押さえなくても良いような、そんな危険なケースで活用されています。

やっぱり安全第一なので、便利な道具を使いこなしていきたい。

2017年6月8日 DIY

電動丸ノコ買い直した

FC6MA2を返品してしまったので、別の電動丸ノコを買い直しました。

今度のは、最初の購入候補に挙げていた機種のうちの「マキタ M565」。

今日の午前中に届けられたものは、前回同様にパッケージに宛名シール直貼り、むき出し。

まず、届けられた箱の大きさにビックリ。FC6MA2とほぼ同仕様の機種なのですが、パッケージの大きさは約1.5倍もあります。

どんな具合にパッキングされているだろうと思ったら、FC6MA2は斜めになって入れられていましたが、M565は水平にペタっと入っていました。

本体も付属の平行定規もビニールなどの梱包資材にくるまっていなくてむき出しで、電源ケーブルが小さくまとめられていなかったのが印象的です。

パッケージの中身は本体と取扱説明書に平行定規。

それと、ノコ刃脱着用の5mmアーレンキーが本体に取り付けられていました。

M565のスペックは、最大切り込み深さ:46mm(0度)・38mm(45度)、重量:3kgとFC6MA2と同じ。回転数だけ5,500回転/分で500回転ほど多い。

ベースがアルミ製であることとブレーキ付きなのも同じです。

付属のノコ刃もサイズ:165mm、刃数:52枚でFC6MA2と同じ。

45度傾斜切断のやり方もFC6MA2と同じ。

違っているのは、M565のケガキ線目安(トップガイド)は、ネジを緩めて調節できるようになっていること。

FC6MA2は傾斜切断時の角度調整用ツマミが前部にしかありませんでしたが、M565は前後にあります。両持ちである方が信頼性が高いかも知れない。

あと、電源ケーブルの出所がFC6MA2は本体側面からでしたが、M565は本体後部から。使用時に電源ケーブルを肩に担ぎやすいかも。

M565もベース底面前部に直角度調整用のネジが用意されています。調整には3mmアーレンキーが別に必要です。

FC6MA2にあったノコ刃の平行調整は、M565にはないようです。

FC6MA2はベース底面がヘアライン仕上げでしたが、M565は鏡面仕上げ。

写真撮影時に映り込んでしまうので難儀しましたが、すぐに傷だらけになってしまうだろうし、切り屑がくっつきやすそうだから、ヘアライン仕上げの方がうれしいかな。

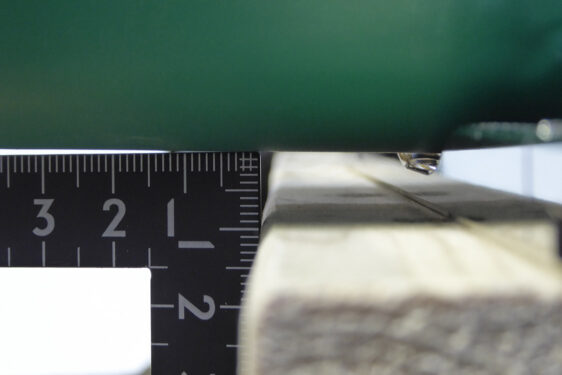

ノコ刃を最大切り込み深さまで下げた時のベース底面からモーターハウジングまでのクリアランスは約8mm程度。FC6MA2とあまり変わりなかった。

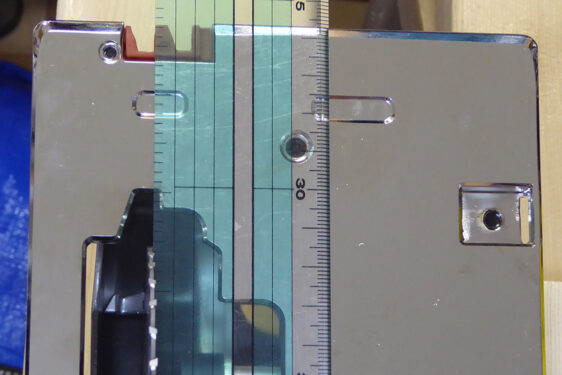

ベースの左基準面からノコ刃までを測ったら100mmありました。

前のエントリーで「どの機種も90mmくらいらしい」と書きましたが、全然違っていました。

ベースのサイズをチェックしたらFC6MA2とかなり違っていて、M565は幅約132mm・長さ約244mm、FC6MA2は幅約120mm・長さ約247mm。

先日作った丸ノコ定規は全然使い物にならず、一から作り直しです。丸ノコスライド台も大幅に設計変更しなければならなくなりました。

透明の定規でノコ刃左側面とトップガイド(ケガキ線目安)を合わせてみました。ノコ刃の切断ラインとトップガイドが一致しているのがわかります。

ほんとは最初に定規を載せてみたら、トップガイドはズレて取り付けられていました。

取説でも切断方法の前に調整の説明が掲載されているし、高級機種はトップガイドが調整できるようになっているようなので、結構重要なことかも知れません。

丸ノコ定規を作り直すために、また合板を買ってこなければならなくなったけど、とりあえず問題解決してよかった。