2017年6月23日 お気に入り

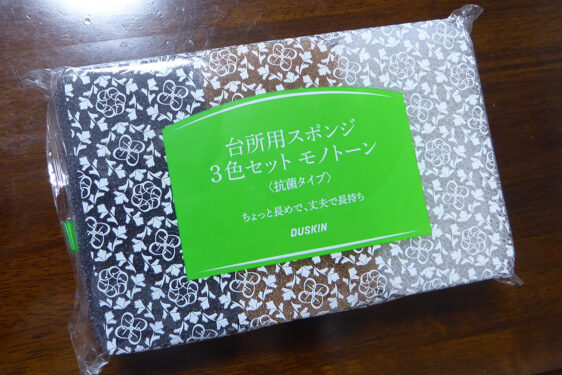

ダスキン・台所用スポンジ

食べ終わった食器洗いを担当するようになって久しい。

カミさんに強制されてやっているわけでなく、一日中パソコンの前に座っているため、腰痛防止の一環として始めたことです。

で、毎日食器を洗っていると、スポンジが結構早く消耗することがわかりました。100均のものでも、メーカーものでもすぐに形が崩れてきます。

最近ダスキンのスポンジの保ちが良いという噂を聞いて調べたら、ダスキンのお店でなくても普通にネットで買えるみたいなので、早速取り寄せてみました。

購入したものはモノトーン3色セットが2組のもの。

イエローとかグリーンのヴィヴィッドカラーのものもラインナップされていますが、Amazon以外では何故かモノトーンの方がお安かったです。

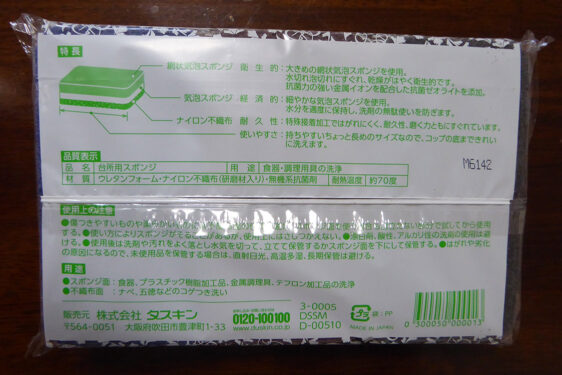

スポンジは3層構造になっていて、一番上が大きめの網状気泡スポンジ。中間が細かな気泡スポンジで、3層目はナイロン不織布。

網状気泡スポンジ面は通常の食器洗い用で、ナイロン不織布面は鍋などの焦げ付き洗い用。

中間層は、適度に水分を保持し、洗剤の保ちを良くしているらしい。確かに洗剤をほんの少し垂らすだけで、泡立ちよく、長持ちするような気がします。

大きめの網状気泡スポンジ面。

サイズがちょっと大きめで背の高いコップの底にまで届くようになりました。

ナイロン不織布面。1回使った直後なので、少し毛羽だった感じになっています。

最初は少し堅めの感じでしたが、使い始めてすぐに2つ折りできるくらいに柔らかくなります。

実際に1ヵ月以上使ってみて、確かに型崩れしない。使い始めの頃より若干柔らかくなったかなと感じるくらい。

モノトーンだとあまり汚れが目立たないもんだから、辞め時の判断が難しい。

あまり長く使っていると衛生的にまずいようなので、1ヵ月くらい使ったら、浴室掃除用とか問題ない部署へ配置転換することにしました。

あと、Amazonの商品ページ説明に、「未使用状態でも長期保管すると、経年劣化でボロボロになってしまう」と書かれていました。

数年スパンなので、直ちに劣化するわけではないようですが、買いだめは得策ではないようです。

評判通り調子よかったから、先日遊びに来た娘にも持って帰らせました。

<2018年2月7日追記>

このスポンジは本当にへたりません。へたらなさすぎていつまでも使えてしまいます。衛生的にとても問題です。

貧乏性で交換どきが決断できないので、我が家では100均商品に換えてしまいました。

ただ安物のスポンジも使い始めてすぐにへたるものもあるので、適度にへたる製品を探索中です。

2017年6月18日 静岡

森町のあじさい寺・極楽寺

昨日6月17日(土)に久し振りにサイクリングに出掛けました。しばらくDIYに熱中していたので、身体がすっかり鈍ってしまっていました。

サイクリングの目的地は森町にあるあじさい寺・極楽寺。

昨年は掛川のあじさい寺・本勝寺に同じ時期に行きました。

森町のあじさい寺はどんな感じなんだろう?遠州では本勝寺よりも極楽寺の方があじさい寺として有名なようです。

サイクリングで走ったルートは上の地図の通り。

最初の予定では極楽寺の後に小国神社へも寄る予定だったのですが、トラブルが発生し、ルートを変更して山梨経由で帰ってきました。

天浜線の遠江一宮駅手前の踏切で開くのを待っていたら、走ってきたのは「おんな城主直虎」ラッピング列車でした。

カメラを構えて待っていたら、自分の後ろに車の列ができていました。気を利かして待っていてくれたんだね。やさしいね。

その天浜線の遠江一宮駅駅舎。

駅舎前にあった「だいこくちゃん」人形とBANANA号のツーショット。

森町一宮は大国主命(大黒様)に関わりのある地であるそうで、「だいこくちゃん」の着ぐるみもあるようです。

遠江一宮駅から少し行くと、あじさい寺・極楽寺に到着。

駐車場にはあじさいを観に来た観光客のクルマでいっぱい。

駐輪場は用意されていなくて、適当に置いておけという係員の指示。竹で作られたフェンスがあったので、そこにもたせ掛けてくくりつけて置きました。

駐車場の反対側にお寺があり、その門前右側にはおまんじゅう屋さんのお店がありました。

さらに左側にはあじさいの鉢を売っている店があり、そこのおじさんが店の裏手で菖蒲が咲いているから見て行けと言います。

そんなに広い面積ではなかったけど、紫と白の菖蒲がキレイに咲いていました。

昨年は「加茂荘花鳥園」へ菖蒲を見に行ったっけ。

さらにその隣には半夏生が群生。

ちょうどタイムリーに、前日にテレビで「葉が半分白くなって花に見え、虫を誘う」と紹介されていたばかり。

虫を誘うのは良いが「花は?」と疑問に思ったが、この垂れ下がっているのが花なのね。

極楽寺では入場料(大人500円)が必要だ。入口の石段を登って左側にチケット売り場があります。

ここで先に書いたトラブルが発生。財布を持ってこなかったことに気付いたのです。

一瞬ひるみましたが、こんな時のためにスマホケースのポケットに紙幣を忍ばせていることを思い出しました。

普段は3,000円くらい入れているのですが、確認すると何かに使ってしまったようで、1,000円札1枚だけが入っていました。

ここで500円使うと昼飯代が心許ない。しかし、中に入らず帰るのも切ない。

さらにもう一つ思い出した。同じくスマホケースのポケットにデビットカードを入れているのも思い出しました。

小国神社でデビットカードを使うのは難しくてもコンビニでなら昼飯を調達できます。

500円を支払うと入場チケット代わりのミニ絵馬札を貰えます。

で、中に入った感想は、ちょっとがっかり。

所々に白いあじさいが咲いていますが、景色に溶け込んで閑散とした感じ。

帰りに駐車場入口のおばさんが「今年は遅れている」と話してくれました。

せっかくなら、入場券を買う前に言って欲しい。

場所によってはこんな感じで咲いてはいました。

昨年の本勝寺がてんこ盛りのあじさいだったから、その印象ではガッカリ感半端ありません。

本堂にも上がれるということだったので行ってみました。

どちらかと言うと、鉢植えのあじさいはキレイでした。

本堂内は撮影禁止で写真は撮れませんでしたが、浜松にあった二俣城(ふたまたじょう)の、徳川家康の嫡男信康が切腹したという部屋の襖が展示されていました。

この襖は板戸で、板の表面に直接絵が描かれていました。多分昔はもっと美しかったんじゃないかと思われる名残のような跡がありました。

他にも二俣城にあった絵馬天井画もありましたが、詳しい展示説明のようなものはなく、たまたまお寺の方が話しかけてくれたのでわかった次第。

予定を変更してこの日はそのまま帰路につく。途中コンビニでエネルギーと水分補給をしましたが、サイクリング久し振り過ぎてふくらはぎが痛くなってしまいました。

迷走距離:44.34km Av:17.08km/h

2017年6月17日 ウェア

バンダナインナーキャップ

きのう、出先で時間を潰さなければならなくなり、近くにあったワークマンに立ち寄りました。

そこで最近見かけなかったタイプの「バンダナインナーキャップ」があったので、3点ばかりゲットしてきました。

3点でしめて1,105円なり。

自分はサイクリングのヘルメットの下には、いつも「バンダナインナーキャップ」を付けています。

夏は防汗対策に、冬は防寒対策に欠かせないアイテムとなっています。

ワークマンには買ったものより少しお高くて、額周りに汗たれ防止用バンドがあるタイプが多く陳列されていました。

ちょうど4年くらい前にもこのタイプを買ったのですが、これはバンドがすぐに伸びてダメになるのが早い。

バンド部分を切り取って、一応今でも手元にあるけれど、使う頻度は少ない。何故かというと頭を縛る紐の部分が短くて縛りにくいのと、縛った部分がボリュームができてヘルメットを被ったときに窮屈になるのです。

きのう買ったタイプは余計なギミックがない分、逆に使いやすい。

バンドタイプは柄やカラーが豊富でしたけど、バンドなしタイプは選択肢がなさ過ぎて悲しい。

いわゆる普通の四角いバンダナも持ってはいますが、やっぱりパッと被って、キュッと締めるだけの「バンダナインナーキャップ」の方が使い勝手が良い。

2017年6月15日 DIY

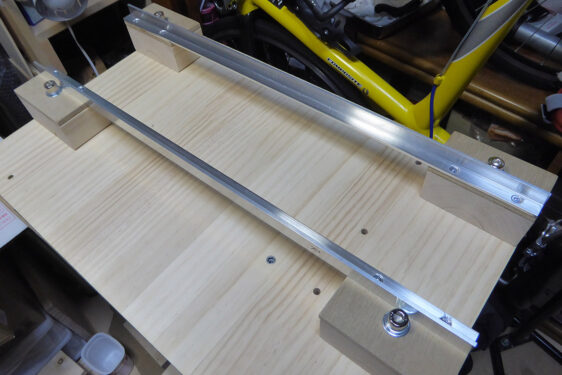

丸ノコスライド台のレール

今日は丸ノコスライド台のレールをレール台に取り付けました。

予想はしていましたけど、やっぱりレールの部分が一番難易度が高い。

レール取り付け穴に皿取りをしましたが、使ったドリルビットの切れ味が悪かったのか、周辺部が盛り上がってしまっていました。いわゆるカルデラ火山の外輪山ができていて、丸ノコの滑りが悪い。

最初はラバー砥石でならしたのですが、それではあまりらちが明かないので、結局ルーターで盛り上がっている部分を削ってやりました。

丸ノコを置けるようになったのですが、今度はスライドさせると何故かレールに傷が付く。

丸ノコの裏側を見ても傷ついている様子がないから、多分丸ノコのアルミベースのどこかの角が引っ掛けているのでしょう。

この状態だと滑りも悪いので、レールの摺動面と丸ノコの摺動面に「すべり助長テープ」というのを貼ってやろうと思います。

取り寄せに時間が掛かりそうなので、しばらく丸ノコスライド台製作はお休みです。

今日、自分のスマホに架空請求詐欺のメールが初めて来ました。

画面に記載されている電話番号をググると、「電話番号 0363844375記載のアマゾンジャパン相談係は詐欺です!」って出てきます。

電話番号を調べなくても、AmazonからEメールじゃなくて、SMSメールで来ること自体怪しい。

先日、丸ノコ返品の手続きをしたときに、Amazonに登録しているメアドから返信しないで別のメアドで返信したら、

「誠に恐れ入りますが、Amazon.co.jpでは、プライバシー保護の観点から、ご注文に関するお問い合わせの返答は、アカウントにご登録のEメールアドレス宛にお送りしています。

そのため、申し訳ございませんが、今回のお問い合わせにつきましてはご連絡いただいたEメールアドレス宛にご案内させていただくことができません。

今後ご注文に関するお問い合わせは、アカウントに登録されているEメールアドレスからお送りくださいますようお願いいたします。」

って返ってきたくらい厳格に運用しているようです。

SMSメールは電話番号さえわかれば、番号がわからなくても、携帯電話の番号ルールに則って適当に番号を生成すればメールは送れます。

この手のメールはとりあえず放っておこう。

ただし、ホンモノの裁判所から裁判の通知が来た場合は真剣に対応しよう。何もしないと自動的に裁判に負けてしまいますから。